큰세개골,대성폭포,우중산행

# 언제: 2020년 09월 13일 일요일

# 산행지: 지리,智異(의신, 큰세개골, 대성폭포)우중산행

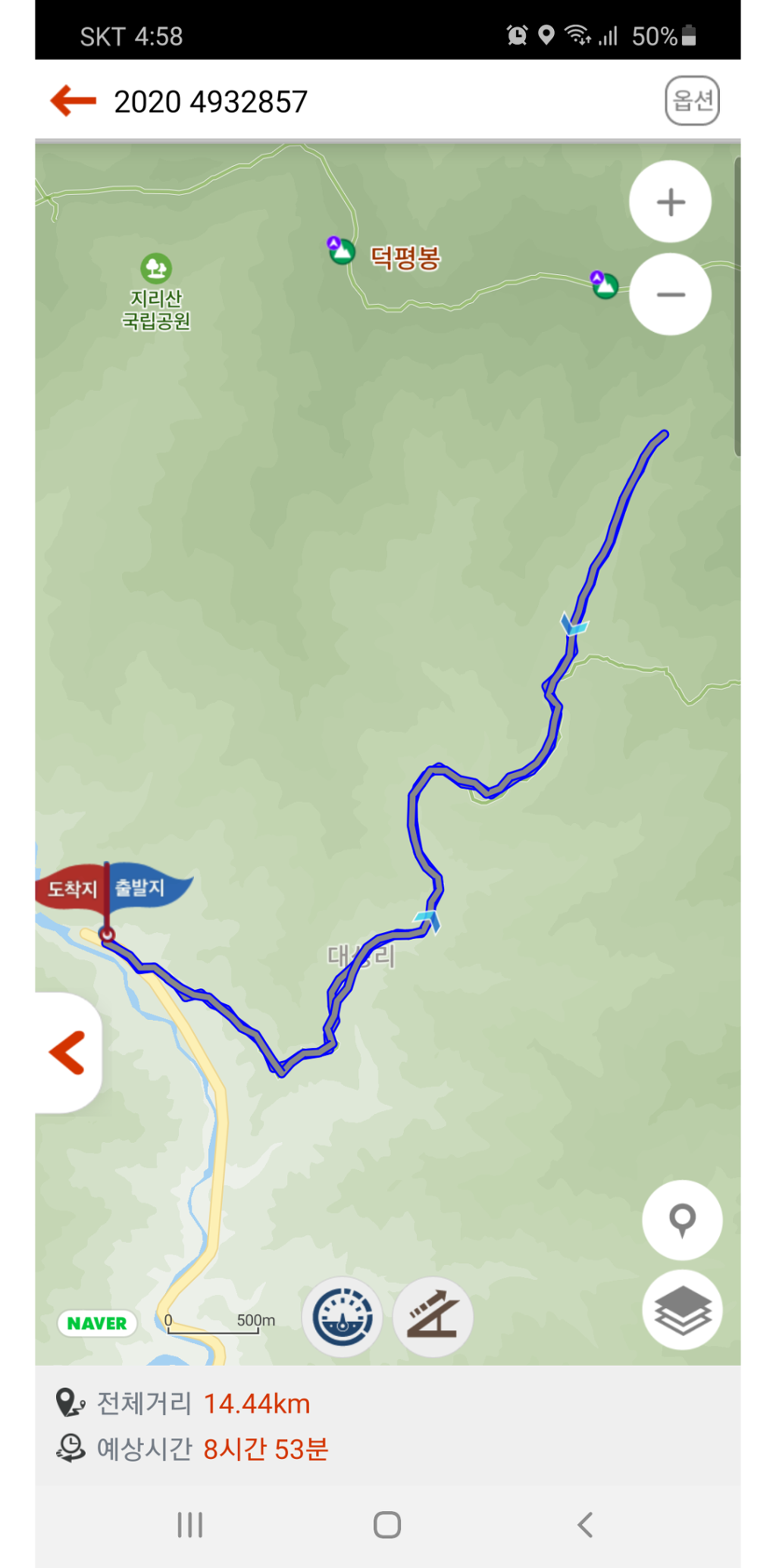

# 산행거리: 14.44Km 8시간53분

# 산행코스: 의신마을(지리산역사관) - 항일토사30인의총 - 능인사절터(장군샘) - 원통굴 - 대성주막

원대성마을초입 - 작은세개골(초입)다리 - 큰세개골(다리) - 초입 - 큰세개골 - 합수1우측(1030m)

창불대,음양수골초입(좌:창불대 - 우:음양수골) - 와폭 - 대성폭포(1100m) (우중으로원점회귀산행)

오늘 산행 의신마을,대성주막,큰세개골,영신대,좌고대,창불대, 계획이였다 - 왠일 고속도로 달리는 차안에서부터 비님 조금 오기시작한다 - 산행 시작하기전에는 그치겠지 생각했는데 - 주차장 도착해 산행 준비하는데, 이슬비처럼 조금씩 내린다 - 산행시작 비 많이 오지 않는다 - 순조로운 산행 길 걷는다 - 드디어 큰세개골 진입 내린비로 계곡길 무섭다 그리고 미끄럽다 - 이 정도야 하며 함께한 산우님들과 즐거운 마음으로 산행 진행한다 - 산행 중 내리는 비 만만치 않다 - 미끄럽고 긴장 된다 - 산행 계속진행 대성폭포 도착 함께한 산우님 의견을 나눈다 위험하니 하산하자고 오늘계획했던 산행 다음 기회로 미루고 하산한다.

대성계곡,大成溪谷

지리산 남부 산지의 화개천 계곡에는 위성사진으로 보아도 직선인 곡지가 두 개 나타난다. 가장 뚜렷한 곡지는 벽소령에서 의신계곡의 삼정마을, 연동계곡의 칠불사 입구, 목통마을을 지나 전라남도 구례군 토지면 내동리 연곡사까지 발달한 곡지로 칼로 벤 듯이 뚜렷하다. 다른 하나는 그 오른쪽에 칠선봉과 영신봉 사이에서 하동군 화개면 대성리 의신계곡 쪽으로 발달한, 일명 큰세개골과 작은세개골을 형성한 곡지로 벽소령~연곡사로 이어지는 곡지만큼 뚜렷하지는 않지만 직선상의 곡지이다. 두 곡지 모두 북동~남서 또는 북북동~남남서 방향이며 하천의 흐름이 아니라 구조선을 따라 형성되었다.

대성계곡은 이들 중 동쪽의 큰세개골과 작은세개골을 따라 흘러온 물이 갈라진 틈을 따라 흐르면서 지형을 침식시키고 변형시키는 과정에서 만들어졌다. 칠선봉과 영신봉에서 남서쪽으로 발달한 직선상의 곡지는 산중턱부터 지그재그 모양으로 변형되는데, 여기서부터 의신계곡 입구의 대성교까지가 대성계곡이다.

큰세개골과 작은세개골이 직선상을 이루는 것과 달리 대성계곡이 지그재그 모양인 이유는 북동-남서 방향의 거시적인 구조선을 따라 발달한 곡지에 북서-남동 방향의 구조선이 개입됨으로서 서로 엇비슷한 직각의 구조선이 만나게 되어 물길이 지그재그 모양으로 흐르게 된 것이다. 대성계곡의 남북 방향 하곡이 북동-남서 방향 모양을, 동서 방향 하곡이 북서-남동 방향 모양을 띠는 것은 바로 이 때문이다. 화강암질 편마암을 제외한 편마암질 암석은 모래 공급이 미약하고 생태 능력이 뛰어난데, 대성계곡으로 모이는 하천 유역의 분지는 모두 혼성암질 편마암으로 이루어져 있어 대성계곡은 모래가 적고 거력들이 적당히 있으며 물이 풍부하다.

대성(大成)골

이곳은 화개동 계곡을 지나 계속 오르다가 대성교에서 왼쪽으로 난 길로 오르면 빗점골(이현상 유적지)이고, 오른쪽으로 꺾어 대성리 쪽으로 오르면 나타나는 계곡으로 1952년 1월 17일경 소위 백야전(白野戰) 전투사령부의 제3기 빨치산 토벌작전 당시 사면초가 격으로 포위당한 빨치산 수백명이 비참한 죽음을 맞이해야 했던 피의 골짜기 이기도 한다.

주능선에 이르는 등산로는 세석고원과 영신봉의 2가지 코스가 있는데, 두 코스 모두 의신마을에서 출발해 대성리-작은 세개골(원대성마을)-큰 세개골까지는 동일하며, 세석고원은 계속해서 음양수샘-세석 입구에서 거림골 코스와 만나 세석고원에 이르고, 영신봉은 곧바로 좌측으로 빠져 계곡을 따라 올라간 후 대성폭포-영신대를 거치는 코스이다.

영신봉의 남쪽에 펼쳐진 이 대성골은 설악산의 산세(山勢)를 그대로 옮겨 놓은 듯이 양쪽에 암벽이 내리꽂히면서 깊숙하게 이어진 협곡으로서 지리산의 어느 계곡에도 뒤지지 않는 장쾌하고 웅대한 규모인데, 지리산 마지막 비경인데다 인적마저 없다보니 마치 무릉도원 처럼 여겨지는 곳이다.

대성폭포는 지도상으로 나오지 않는다 하였던가 - 거대한 암벽을 타고 내려오르는데 4단으로 형성된 큰 폭포의 위용이 대단한 큰세개골의 하이라이트인 대성폭포 고도1100지점에 있다.

살아있는 행복

인생을 너무 잘 살아야겠다고 생각하면

지금의 인생이 초라해집니다.

인생은 그냥 길가에 풀 한포기가 나서

사는 것과 같습니다.

아침에 눈을 뜨면 ‘오늘도 살았네!’

한 번씩만 외쳐 보세요.

살았다는 느낌보다

인간에게 더 좋은 에너지를 주는 것은

없습니다.

인생에 너무 많은 의미를 두지 마세요.

항상 현재에

살아야 합니다.

현재에 가장 중요한 것은

지금살아있다는것입니다.

불행한 이유들을 만들어서

움켜쥐고 있지 말고, 놓아버리고

살아있는 행복을 누리시면 좋겠습니다.

-법륜스님-

# 산행지도

# 산행사진

지리산에는 청학동 못지 않게 '삼신동(三神洞)'의 개념이 강하게 퍼져 있다. 삼신동과 청학동은 그 개념이 비슷하면서도 상당한 차이가 있다. '정감록'은 '청학동에 살면 무병장수하고 죽으면 신선이 된다'고 썼다. 삼신동은 청학이 살고 있다는 것은 같지만, '살아서도 신선이 되어 영생한다'고 하였다. 청학동은 현실적인 집단의 이상향이요, 삼신동은 미학적인 개인의 이상향이라고 볼 수도 있다.

지리산에 삼신동의 개념을 심은 것은 신라말의 대학자 고운 최치원(孤雲 崔致遠)이다. 그가 화개동천에 '三神洞'(삼신동)이란 각자(刻字)를 남긴 것이다. 최치원은 지금의 신흥동 신흥교 바로 옆 큰 바위에 '삼신동'이란 글자를 새겨놓고, 불일폭포에서 푸른 학과 노닐면서 학연(鶴淵)에서 신선이 되어 지금까지 영생하고 있다는 전설이 있다.

하동범왕리,河東凡旺里 - 경상남도 기념물 제123호

하동범왕리 푸조나무는 높이 25m 둘레 6.25m로서 수령은 약 600년 된 것으로 추정된다. 고운 최치원선생이 속세를 등지고 지리산에 들어갈 때 꽂아둔 지팡이에서 움이 터 자란 나무라고 전하여 오고 있다. 고운선생은 입살할 때 '이 나무가 살아 있으면 나도 살아있고, 이 나무가 죽으면 나도 이 세상에 없을 것이다'라는 말을 남겼다고 한다. 선생께서는 앞 개울가 바위에서 세상풍진에 대하여 더러워진 귀를 씻고 떠났다고 하여 후세사람들은 그 바위를 "세이암"이라 부른다.

하동군 화개면 신흥리 세이암 근처 물은 유리알처럼 맑아 잔잔한 흐름을 이루고 계곡마다 바위를 휘돌아 흐른다. 주변에는 기암과 괴석이 울창한 수림과 어울려 아기자기한 풍치가 선경(仙境)을 이룬다. 의신 쪽에서 흐르는 냇물을 따라가면 마을 건너편에 절벽이 이루어져 있는데, 이 절벽에는 ‘세이암’이란 글자가 새겨져 있다.

신라 말 고운 최치원이 세속의 비루한 말을 들은 귀를 씻고 신선이 되어 지리산으로 입산했다는 이야기가 전하고 있다. 그 귀를 씻었다는 곳이 바로 세이암이며, 여기서 최치원이 목욕을 하는데 게가 최치원의 발가락을 물었다고 한다. 최치원은 이것을 고약하게 여겨 그 게를 잡아 멀리 던지면서 다시는 여기서 사람을 물지 말라고 했다 한다. 그 이후 이 근처엔 바위가 많아 게가 서식할 만한 적지인데도 불구하고 게가 없다고 한다.

세이암(洗耳嵒)은 신라 말 고운(孤雲) 최치원(崔致遠)[857~?]이 쓰고 새겼다고 하는 수중 자연 비석이다. 수중 비석 말고도 바로 그 건너편 절벽에 각자된 것도 있다. 세이암 석각이라 하면 수중 석각이 원 석각이고, 절벽 석각은 후세 사람이 새겼으리라 추측된다. 그러나 원 석각도 최치원이 새겼다는 증거는 없으며, 어쨌든 세이암은 이 두 석각을 합쳐 일컫는 듯하다. 여기서는 원 석각인 수중 암반비를 말한다.

의신마을은 원래 의신사가 있었던 곳이며 사찰이 있던 당시엔 계곡 훨씬 아래쪽에 '골동'과 아랫몰'이란 이름의 마을이 있어 일반 주민들은 그곳에서 살았다고 한다. 지금의 의신마을은 의신사가 사라진 뒤 옮겨온 것이다.

지리산역사관

하동군이 6.25 전쟁을 전후한 지리산의 격전지 루트를 관광 자원화하고 국가 안보교육의 장으로 활용키 위해 화개면 대성리 의신마을에 대지 500여 평에 건평 45평 정도로 건립하였다. 역사관 내에는 50년대 이전 화전민들의 생활용품 40여 종, 관련 자료 판넬 10개, 빨치산 관련자료 전시판넬 4개 디오라마(전투장면 모형)군 홍보자료 및 특산품 관광유적기 전시판넬 8종 등이 전시되어 있다. 역사관이 자리한 의신마을 동쪽의 대성골은 지리산 주능선 남쪽 아래에 깊은 계곡과 울창한 산림으로 뒤덮여 있고, 한국전쟁 시 빨치산을 토벌한 격전지로써 남부군 빨치산의 총수 이현상의 아지트이자 사살의 현장이다. 백선엽 장군이 이끄는 토벌대에 의해 쫓겨 대성골로 모이면서 수많은 빨치산들이 불벼락을 맞고 죽어간 곳으로, 빨치산들의 한이 맺힌 곳이기도 하다. 또한 일제시대에는 애국심에 불타는 청년들이 지리산을 근거지로 항일투쟁을 벌인 곳이며, 독립운동가들이 지리산에 숨어 살기도 했는가 하면 농민운동인 동학운동이 혁명적으로 벌어지기도 한 곳으로, 식민지 치하에서는 억압받고 고통받는 자들의 안식처를 제공해 준 명산 지리산은 애국자들의 힘과 용기를 북돋아 준 한민족 삶의 현장이다.

의신마을,義神

행정구역은 하동군 화개면 대성리다. 덕평봉 남쪽 자락에 아늑하게 앉아 있다. 일제 강점기, 6.25동란 전후 상처가 있었던 곳이지만 지금은 자유와 평화와 번영을 누리는 평온한 마을이다. 또한 화개천 도로를 따라 벽소령 쪽으로 오르는 노선버스가 마지막으로 멎는 곳이다.

마을 뒤편으로 패인 골짝은 빗점골이다. 이 골짝은 의신마을 아래서 대성골과 합해져 화개천이 된다. 또 남부군 사령관 이현상이 최후를 맞은 곳이기도 하다. 오리정골, 천내골, 절골, 산태골, 왼골 등의 지류를 받아들이는데 이 지류는 주능선 토끼봉과 덕평봉 사이에서 흘러내린다.

의신(義神), 신흥(神興), 영신(靈神)을 일컬어 삼신동(三神洞)이라고 한다. 현재 의신은 의신, 대성마을을 포함한 대성리, 신흥은 신흥, 목통마을을 포함한 범왕리, 영신은 덕평봉 일원과 대성골 상류를 말한다. 한일합병 이래 의병활동 근거지로 재난을 입게되자 이름을 바꾸었는데, 의신은 의신(義信)으로, 신흥은 신흥(新興)으로, 영신은 덕평(德平)으로 귀신 신(神)자를 없애거나 아에 고쳐썼다.

의신마을은 하늘아래 첫 마을로 잘 알려진 곳으로, 지라산 자락에 위치하고 있으며 남서쪽으로는 남해와 섬진강을, 북동쪽으로는 삼남지방을 연결하던 벽소령이 있어 교통의 요충지이다. 이러한 지리적 요인은, 마을의 역사를 이상향임과 동시에 전란의 땅으로 만든 배경이 되었다. 의신마을 주민들 사이에 전승되는 믿음 중에 하나로 “전란의 마지막 끝맺음은 의신마을에서 한다.”는 생각이 있다.

그렇지만 마을 주민들은 정작 전란의 사상자가 나지 않은 것은 이곳이 청학동이라는 이상향이기 때문이라고 믿고 있다. 의신마을에 집성촌이 형성된 시기는 조선 후기인 임진왜란 이후다. 임진왜란[1592~1598]과 병자호란[1636~1637]을 겪은 이후 정치사회적인 혼란과 생활상이 피폐해지면서 민중들이 지리산을 피난처로 인식하면서 들어오기 시작했는데, 특히 18세기 이후 지리산 골짜기에 많은 사람들이 들어와 살게 되었다.

그 과정에서 당시에 청학동이라는 장소에 대한 지리 정보와 장소 이미지는 지리산 유민(流民)들에게 강력한 매력으로 작용했던 것 같다. 때를 같이하여 도참사상이 유행으로 『정감록(鄭鑑錄)』의 ‘십승지(十勝地)’에 대한 소문은 지리산 화개동 골짜기를 명당, 길지의 승지이자 “많은 사람이 살 만하고 삼재가 들어오지 않는[萬人可活 三災不入]” 땅이라는 이미지를 만들게 하였다.

화개동 골짜기에서도 가장 깊숙한 곳에 자리 잡은 의신마을이 명당, 길지의 청학동 마을이라는 이미지는 조선 후기를 거쳐 현재 살고 있는 일부 주민들에게까지 유지·존속되고 있다. 그 중 하나가 의신마을이 청학동의 실제이고, 마을 터는 ‘선학포란(仙鶴抱卵)’의 명당, 길지라는 주민들의 믿음이다. 의신마을은 동학 농민 운동과 항일 의병 투쟁의 현장이기도 하다. 의신마을은 벽소령을 통해 하동과 함양, 남원 등지로 이어지는 고개 길목에 입지했기에 전란 시에는 혁명과 의병 활동의 현장이 되기도 하였다.

최근에 그린 벽화 인듯하다.

백소령 산장앞에서 원통암은 직진, 대성골은 오른쪽이다. 원통암은 서산대사(1520년~1604년)가 출가(1540년)한 곳으로 休靜(휴정)이라는 법명을 얻었고 의신마을에 위치한 의신사에서 신흥사가 있던 신흥마을을 오가던 길이 서산대사의 수행길이었으며 이길이 서산대사 옛길로 각광을 받고 있다. 서산대사길(지리산 옛길)은 경상남도 하동군 화개장터에서 쌍계사를 거쳐 의신계곡을 지나 지리산 주능선의 벽소령을 넘어 함양군 마천면으로 넘어가던 길 중에서 하동군 화개면 신흥마을에서 의신마을까지 옛길 구간 4.2km를 말한다. 옛 보부상들이 하동, 광양 등 남해안의 해산물을 함양 등 내륙지방으로 운송하던 길이라고 한다. 우린 백소령 산장 앞에서 우측 행.

지리산 역사관에서 200m정도 되돌아 내려오면 왼쪽에 이정표(원통암 0.9km. 대성동 2,5km. 세석대피소 9.1km)와 산행 안내도가 있다.

항일투사 30인 의총

항일의병전쟁이 불타오르던 1908년 지리산에서도 수많은 의병들이 활동하고 있었다. 1908년 1월 말, 설을 앞두고 의신마을에 들어온 지리산 의병들은 마을 서당에 본부를 두고 현재의 지리산역사관 뒤편 언덕에 초병을 두고 벽소령 길목을 경계했다. 그리고 마을사람들에게 베를 나누어 주어 겨울을 나려고 토시와 길목을 만들게 했는데

1908년 2월 2일, 설 당일 아침 철골에서 마을로 접근하던 승려로 가장한 일본군을 발견하고 발포하면서 항일의병대 80여 명과 일본군의 전투가 개시되었다. 일본군의 유인술에 속아 항일의병대의 위치가 노출되고 말았다. 이틀에 걸쳐 의병대는 치열하게 싸웠으나 일본군의 압도적인 화력을 감당할 수 없었고 무려 50여 명이 전사하였으며 생존자는 지리산을 넘어 후퇴했다. 이 전투 과정에서 마을 주민 희생자도 발생했다.

마을 주민들이 전사한 의병들의 시신을 수습하였는데 세월이 지나면서 그 의병총들이 훼손되고 사라져감을 안타까워 해서 의신마을 주민들이 나서고 하동군민의 뜻을 모아 보전하기 위해 노력한 끝에 이 의병총을 정비하였다.

그게 2011년의 일이었다고 비문에 적혀있다.

남부능선 하동독바위 부근에서 시작된 지네능선이 흘러들고 있다.

오늘 산행하며 공부 하고자 한 장소 도착 주변을 살펴본다. 오두인(吳斗寅, 1624년 - 1689년)의 조선의 문신인 유람 일정에 기록된 능인사(能仁寺)절터를 공부하는 것이다.

오두인(吳斗寅, 1624-1689)의 유람 일정은 1651년 11월 1일 진주 관아를 출발하여 옥계사에서 자고, 11월 2일 악양을 거쳐 쌍계사에 도착, 11월 3일 불일암과 불일폭포 일원을 둘러보고 쌍계사 적묵당에서 자고, 11월 4일 아침에 쌍계사를 출발하여 거석교-홍류교(삼신동 각자)-신흥사터-능파각(세이대)-사자곡을 지나 기담(妓潭)에서 쉰 후, 능인사(能仁寺)에서 점심을 먹는다. 저녁 무렵에 능인사(能仁寺)를 출발하여 은정대(隱井臺)에서 하룻밤을 묵는다. 11월 5일 은정대(隱井臺)를 출발하여 수국현(水國峴)넘어서 거림으로 내려가 남대사를 거쳐 신계촌에서 유숙하고, 11월 6일 신계를 출발하여 덕천서원에 들렀다가 진주 관아로 돌아갔다. 이때 오두인과 동유(同遊)한 일행인 진주 소촌 찰방 김정(金釘), 진주 목사 이상일(李尙逸), 하동 태수 이진필(李震馝), 오두인(吳斗寅), 곤양 소모장(召募將) 김집(金緝)의 이름을 은정대(隱井臺) 뒤 은정(隱井)의 바위벽에 새겼다.

능인사(能仁寺)절터 위치는 확인했다 - 다음 산행에 더 정확히 기록하자 - 그리고 오두인,吳斗寅 유람일정에 기록된 은정대(隱井臺) 찾아 공부하자.

장군 샘

원통굴(圓通窟)가는 길.

작년 만 하더라도 짓고 날리던 백구 올해는 꼬리 흔들며 반겨준다.

원통굴(圓通窟)

지리산 국립공원의 수많은 골짜기 중에서 가장 깊은 대성골은 1950년 전란을 전후해 지리산에 은거하던 빨치산과 토벌대가 격렬하게 교전한 현장으로 1953년 9월 토벌대는 빨치산을 섬멸하기 위해 대성골 아랫마을 의신에 모여 대성골로 가는 도로만 터놓은 채 다른 길은 차단하여 열흘간 총공세를 펼쳐 의신마을 위의 빗점골은 남부군 사령관 이현상이 최후를 맞이한 곳으로 유명하며 대성골은 빨치산 1000여 명이 몰살한 곳으로 알려져 있다.

언제나 기다리며 길 안내하는 소나무 반갑다.

길 걷보면 이곳도 언제나 반겨준다 - 대성주막

대성주막에서 막걸리 한잔 - 쉬며 막걸리 한잔 얼마나 맛있는지 - 마셔 본 사람은 그 맛을 알것이다.ㅎㅎㅎ

대성동 대성주막 대성동마을은 이곳에서 1km 정도 더 들어간 산골에 있었는데 1968년 울진 삼척 무장간첩 침투사건 이후 정부에서 마을을 산 아래로 내려오게 하여 이곳에 정착하였다고 한다.

이제 가을인가 보다.

마셔 본 사람은 다 안다 물 맛...

문바위 - 문바위를 들어서면 신선이 사는 곳이라고 옛 어른들은 말 했다 전해 내려곳입니다...

원대성 알림이 있는 곳에서 - 오늘 처음 뵌 산너머산님께서 준비한 맛있는 꿀빵 먹으며 즐거운 담소 시간...이후 자두,파인애플,포도,등 만희도 준비 해 오셧다...ㅎㅎㅎ

원대성마을 초입지다, 이곳에 살다가 1968년 울진 삼척 무장간첩 침투사건 이후 정부에서 대성마을로 이주시켰다.

작은 세제골의초입지 첫번째 철다리 도착,(의신마을 3.9km/세석대피소 5.2km)가 있고 통제구역은 나무로 막아 놓았다. 대성골은 지리산의 영신봉과 칠선봉의 남쪽 계곡을 따라 흘러내린 새양골, 대성골, 수곡골이 합쳐 대성계류가 되어 크고 작은 폭포수와 소를 만들며 의신계곡의 계류와 함께 화계천으로 이어져 내리는 지리산에서도 이름있는 깊은 계곡이다.

철다리에서 바라본 작은세제골 초입의 모습 작은세제골을 계속 오르면 선비샘골 합수부가 나오고 계곡 합수부 에서 우측으로 오르면 심한 너덜길이 계속되는데 이곳을 오르면 칠선봉으로 오를수 있습니다.

두번째 철다리 지점인데 이곳이 큰세제골 입구입니다. 세석대피소에서 가파른 길을 따라 내려오면 시원한 계곡이 나오는데 이곳에서 대부분 등산객은 쉬어가는 장소이기도 하다. 물론 세석대피소를 오르시는 분들도 이곳을 벗어나면 가파른 오르막을 올라야되기 때문에 이곳에서 땀을 식히고 오르는 장소...

큰세개골에 걸린 철다리를 건넌다. 대성계곡은 우측에 수곡골과 세양골, 좌측에 작은세개골 등의 지류가 있다. 큰세개골은 대성골의 상류를 일컫는다. 큰세개골도 좌 우에 나바론골 등의 지류를 여럿 두고 있다.

큰세개골 진입한다 - 무섭다 동안 내린비 - 오늘 내린 비로 - 큰세개골 물 수량 넘쳐 난다 - 그리고 바위들 미끄럽다...ㅠㅠㅠ

우린 전진 한다 - 큰세개골 - 주변 흐르는 소, 폭포, 풍광, 눈에 담으며...

하산 중 대성주막에서 시원한 막걸리 한잔...ㅎㅎㅎ

마무리는 화개장터에서 돼지국밥으로...