연곡사,피아골,용수골(용수암골),삼도봉.불무장등,무착대, 지리 품속으로...

# 언제: 2020년 10월 24일 토요일

# 산행지: 지리 연곡사,피아골,용수암골,삼도봉,불무장등,무착대, 산행

# 산행거리: 15.73m 07시간 00분

# 산행코스: 천왕봉산장주차장 - 직전마을들머리 - 삼흥소 - 피아골대피소 - 용수암골전입 - 용수암

용수골(용수암골) - 능선길(묘향대들머리) - 삼도봉 - 불무장등 - 무착대 - 용바위(전망대) -

표고막터 - 천왕봉산장주차장 - (원점회귀산행)

연곡사,鷰谷寺

건립시기: 통일신라 위치: 전라남도 구례군 토지면 내동리 1017

대한불교조계종 제19교구 본사인 화엄사(華嚴寺)의 말사이다. 통일신라시대에 연기조사(緣起祖師)가 창건하였으며, 신라 말기부터 고려 초기까지는 수선도량(修禪道場)으로 이름이 높았던 사찰이었다. 그 뒤 임진왜란 때에 왜병에 의하여 전소된 뒤 태능(太能, 1562∼1649)이 중창하였다. 1745년(영조 21)에는 연곡사가 밤나무로 만드는 왕실의 신주목(神主木)을 봉납하는 곳으로 선정되었다.

1907년 의병장 고광순(高光洵)이 당시 광양만에 주둔하고 있는 일본 정규군을 격퇴하기 위하여 의병을 일으켜 연곡사로 집결시켰다. 이때 그 정보를 입수한 일본군에 의하여 고광순과 의병들은 모두 순절하였고, 절은 왜병들에 의하여 방화를 당하였다.

그 뒤 1942년에 다시 중건을 하였으나 6·25전쟁 때 피아골 전투로 다시 폐사가 된 뒤로 사찰분규와 교통사정 때문에 재흥을 보지 못하다가 1965년에는 소규모의 대웅전이 요사채를 겸하여 세워졌고, 1981년에 1억3000만 원의 예산을 들여 새 대웅전을 준공하였다. 이어서 1983년에 대적광전과 관음전을 지었으며, 1994년에 요사를 증축하였다. 1995년에는 일주문을 세웠고, 1996년에는 종각과 수각을 지어 오늘에 이른다.

이 절에는 국보 제53호인 동 승탑 (東僧塔), 국보 제54호인 북 승탑 (北僧塔), 보물 제151호인 삼층석탑과 보물 제152호인 현각선사탑비(玄覺禪師塔碑), 보물 제153호인 동 승탑비 (東僧塔碑), 보물 제154호인 소요대사탑 (逍遙大師塔) 등 많은 문화재들이 있다. 고려 초기에 만든 도선국사(道詵國師)의 승탑으로 추정되는 동 승탑은 일제강점기 때 동경대학으로 옮겨가기 위하여 수개월 동안 연구하였지만, 산길로는 운반이 불가능하였으므로 뜻을 이루지 못하였다고 한다. 또, 통일신라 말기에 세워진 것으로 추정되는 삼층석탑은 현재 대웅전 남쪽의 길옆에 있는데, 옛날 이 탑이 위치한 곳까지 건물이 있었다고 보면 그때의 절 규모를 가히 짐작할 수 있다. 1967년 해체, 보수할 때에 하층기단부에서 높이 23.5㎝, 어깨너비 4.5㎝의 동조여래입상(銅造如來立像) 1구가 발견되었는데, 현재 동국대학교 박물관에 보관하고 있다. 또한, 소요대사탑의 문비(門扉)에는 ‘逍遙大師之塔(소요대사지탑)’이라고 기록되어 있어, 이 절이 임진왜란 후 소요대사에 의하여 중건된 것임을 추정할 수 있다.

피아골 계곡

지리산 봉우리인 반야봉 기슭에서 발원한 물과 노고단 기슭에서 발원한 물이 질매재에서 만나 계곡을 이루다가 내동리에서 연곡천을 형성, 섬진강에 흘러든다. 임걸령에서 연곡사에 이르는 32㎞에 걸친 깊고 푸른 골짜기로 광활한 원시림과 맑은 물, 삼홍소(三紅沼)를 비롯한 담소(潭沼)·폭포 등이 어울려 절경을 이룬다.

피아골이란 이름은 6·25전쟁 뒤에 그 이름을 딴 반공영화가 나옴으로써 흔히 전쟁 때 빨치산과 이를 토벌하던 국군·경찰이 많이 죽어 '피의 골짜기'라는 뜻으로 붙었다고 하지만, 실제로는 옛날 이곳에 곡식의 하나인 피를 가꾸던 밭이 있어 '피밭골'이라 했는데 후에 그 이름이 피아골로 바뀐 것이다. 일대는 각종 식물이 능선별로 분포하며, 특히 울창한 활엽수의 가을단풍이 지리산 10경의 하나로 꼽힌다. 산과 계곡, 사람을 붉게 물들인다 하여 삼홍(三紅)이라 하며, 홍류동(紅流洞)이라고도 한다.

계곡 아래 약 8㎞ 지점에 위치한 연곡사는 신라 544년(진흥왕 5)에 연기조사가 창건한 절로 여러 번 전소·재건을 거듭했다. 경내에는 연곡사동부도(燕谷寺東浮屠:국보 제53호) 등 뛰어난 석조물이 보존되어 있다. 해마다 지리산약수제와 단풍제가 열리며, 토종꿀·약초·산채·고로쇠물 등이 생산된다. 연곡사-피아골-삼홍소-피아골삼거리-임걸령-노고단에 이르는 등산 코스가 있다. 구례에서 연곡사까지 버스가 운행되며, 지리산국립공원에 포함되어 있다.

용수암골

龍水岩이란 바위가 있어 그렇게 부르는데, 용수암이란 암자가 있었다는 설도 있다. 피아골 상류의 계곡으로 그 끝은 삼도봉으로 향하고 있고 원시미 가득한 적막한 골이다. 임걸령,노루목,삼도봉으로 이어지는 주능선과 삼도봉에서 남으로 뻗은 불무장등릉 사이의 협곡으로 피아골의 본류를 이루고 있다.

용수암골과 종녀촌의 전설

불로교에서 한 시간가량 계곡을 따라 올라 용수암에 이른다. 계곡 한가운데 자리한 집채만 한 바위, 바로 용수암이다. 바위 위에는 마치 정원처럼 관목류가 작은 숲을 이루고 있고, 그 곁에 일월비비추와 바위채송화, 일엽초 등 야생초도 붙어 자라고 있다. 용수암을 돌아보고 앞의 반석에 잠시 쉬며 종녀촌(種女村)의 전설을 떠올려 본다. 옛날 피아골 최상부 심처인 이 골에 씨받이 여인들이 모여 사는 마을이 있었다. 마을에는 성신(性神) 어머니로 불리는 절대자와 그녀의 시동(侍童), 그리고 종녀(種女)들이 살았는데, 아이를 못 낳는 집에 종녀를 보내 아이를 낳아주고 그 대가로 곡식이나 물품을 받아 연명하였다는 애환 서린 전설이다. 종녀촌 이야기는 전설에 불과하지만, 그 옛날에는 있을 법한 얘기다.

삼도봉,三道峰(날라리봉) 해발: 1501m

전라북도 남원시와 전라남도 구례군 그리고 경상남도 하동군의 경계에 있는 산.

삼도봉은 지리산의 수많은 준봉 가운데서도 반야봉(1372m) 바로 아래 자리하여 반야봉의 그늘에 가린데다 별다른 특징을 찾을 수는 없으나 삼도를 구분하는 기점이다.

삼도봉의 산세는 섬진강으로 뻗어내리는 불무장등 능선의 시발점이다. 삼도봉에서 시작되는 불무장등 능선은 황장산, 촛대봉을 지나 화개장터에서 섬진강으로 잠긴다. 이 능선의 양쪽은 화개골과 피아골이다.

정상부가 낫의 날과 같아 낫날봉으로 불렸다. 그 발음이 어려워 날라리봉 또는 늴리리봉 등으로 알려졌다. 삼도봉은 국립공원관리공단이 지리산 일원에 이정표를 세우면서부터 명명되었다. 낫날봉 등 다양하게 불리던 봉우리를 삼도의 경계점이라 해서 삼도봉으로 명명한 것이다.

“지리산은 문수보살의 일신이며, 팔만 권속과 더불어 항상 머물며 설법하는 곳이다. 나는 이에서 여러 해를 두고 의심했던 것을 일시에 떨쳐버렸으며 지이(智異)라고 일컬은 것을 깨달았다. 문수는 오로지 반야(般若)를 주관하며, 반야는 제불의 어머니(諸佛之母)이다.”

그래서 문수보살의 지혜를 상징하는 ‘반야’로 봉우리의 이름을 취했으며, 반야가 의미하는 ‘제불의 어머니’에서 따온 ‘불모(佛母)’에서 불무장등 이름의 의문이 풀리게 되는 것이다. 즉 반야봉에서 이어지는 높은 산인데, 반야와 같은 의미인 불모로서 이름이 지어졌고 불모는 불무로도 읽기에 불무장등이 되었다는 것이다. 모를 무로 부르는 경우는 운봉의 옛이름인 모산을 무산으로 읽는 것에서도 확인된다.

이렇듯 불무장등이 불교 관련 이름임을 증명이라도 하듯 산자락에는 연곡사를 비롯한 많은 절집들이 있었다. 이러한 내용은 1686년 여름 이곳으로 들어와 약 4개월을 머물다 간 우담 정시한의 ‘산중일기’에 잘 나타나있다. 그는 ‘금류동암’이라는 암자에서 주로 머물며, 인근에 있었던 오향대암, 금강대암, 삼일암 등의 주변 암자를 오고가며 산중암자와 수행승, 그리고 함께 생활하는 모습을 생생한 기록으로 남기고 있다. 그래서 6.25전쟁을 전후한 빨치산 토벌 당시에 모두 불타버린 불무장등 산자락의 폐사지를 우담의 산중일기에 의해 확인할 수 있게 되는 것이다. 그 기록을 발췌하면 이렇다.

‘오향대암의 수좌 명학은 인자한 마음이 있어서 날마다 채소를 가져다주었다. 금류동암에서 오향대암까지의 거리가 353보이니 다녀온 걸음을 합하면 706보였다. 삼일암에 함께 가서 한동안 낮잠을 잤다. 밤에 빈대에게 시달려 불을 밝히고 두어 차례 잡았는데 편히 잠잘 수 없었기 때문이다. -퍼온글-

무착대(無着臺) 지리 10臺 기도터집착과 번뇌가 없는 무착대표고듬벙을 둘러보고 무착대로 향한다. 불무장등 정상에서 30여분 직전마을 방향으로 내려서면 등로 우측으로 무착대 들머리가 열려 있다. 우측으로 진입해 무착대로 향한다. 산죽과 너덜길을 20분가량 이어가니 우거진 잡목 속에 폐허로 변한 무착대가 나타난다. 무착대(無着臺)는 집착과 탐욕을 버리는 곳이라는 의미를 가진 지리 10대 중의 하나로 해발 1170m에 위치한 명당이다. 불무장등 능선 아래 남향으로 자리 잡았다. 섬진강과 피아골이 한눈에 바라보이며 노고단, 문바위등, 왕시루봉, 그리고 춤추는 산너울이 장쾌하게 조망된다.

마지막으로 황동규 시인의 연작시 풍장에서 풍장+28

내 마지막 길 떠날 때

모든 것 버리고 가도,

혀 끝에 남은 물기까지 말리고 가도,

마지막으로 양 허파에 담았던 공기는

그냥 지니고 가리,

가슴 좀 갑갑하겠지만

그냥 담고 가리,

가다가 잠시 발목 주무르며 세상 뒤돌아볼때

도시마다 사람들 가득 담겨

시시덕거리는 것 내려다 보며

한번 웃기 위해

마지막으로 한번 배 잡고 낄낄대기 위해

지니고 가리.

우리 죽을 때 허파에 담았던 공기는

그냥 지니고 가며...

세상사 내려다보며 배 잡고

낄낄대며 웃고살자구요...ㅎㅎㅎ -꺼비-

천왕봉산장주차장 - 직전마을들머리 - 삼흥소 - 피아골대피소 - 용수암골전입 - 용수암 - 용수골(용수암골) - 능선길(묘향대들머리) - 삼도봉 - 불무장등 - 무착대 - 용바위(전망대) - 표고막터 - 천왕봉산장주차장 - 원점회귀산행 뜻 깊은 산행을 함께 했다. 함께한 청학님 외 2분 즐겁고, 행복 했습니다.

아마 담 산행에서는 토요산속 회원님 하고 인사 나누며, 함께하는 시간이 되겠지...?

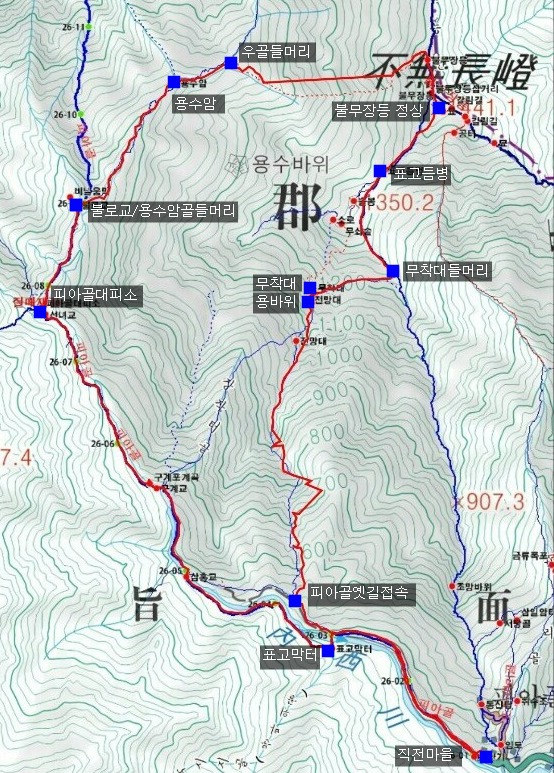

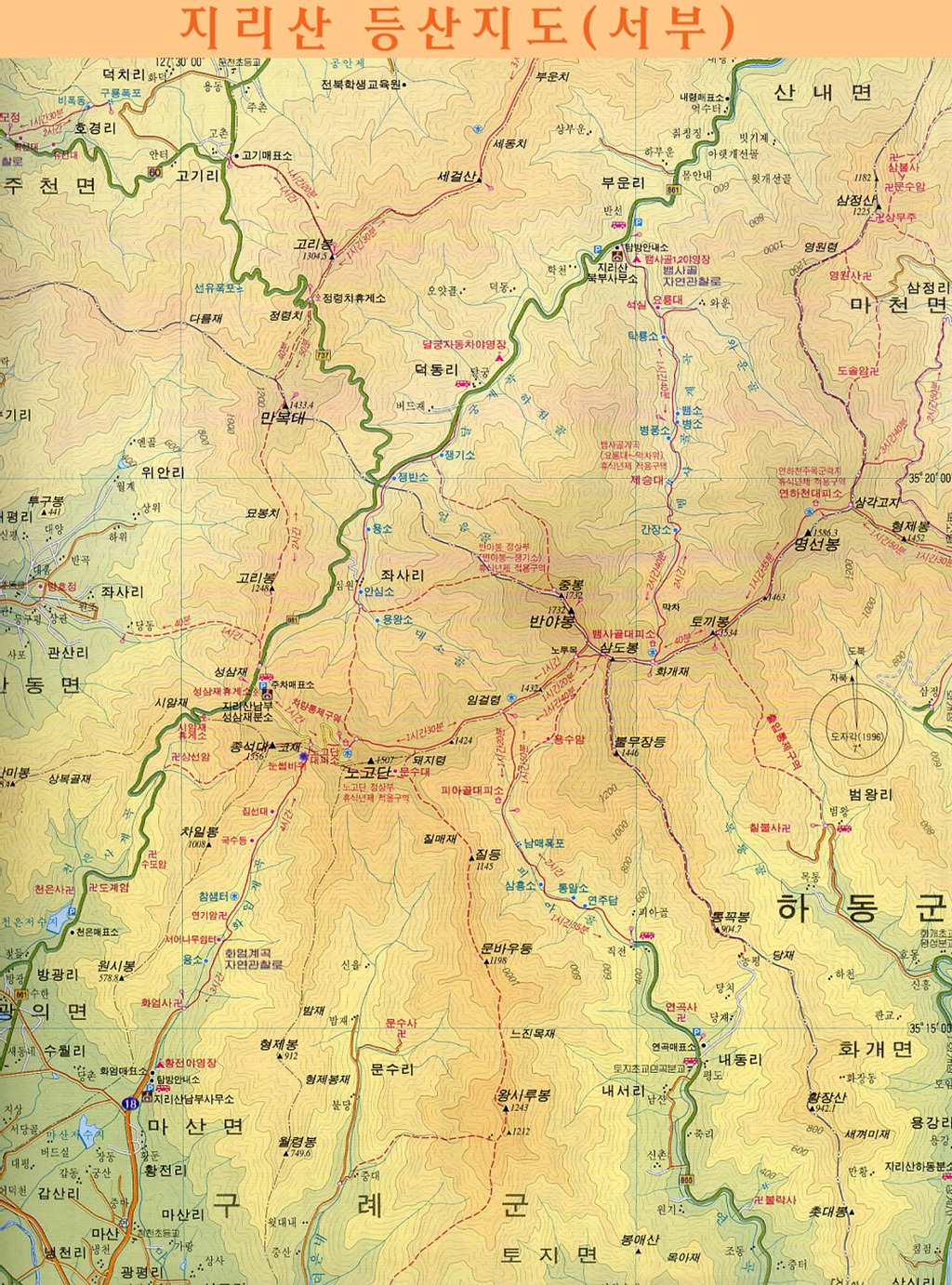

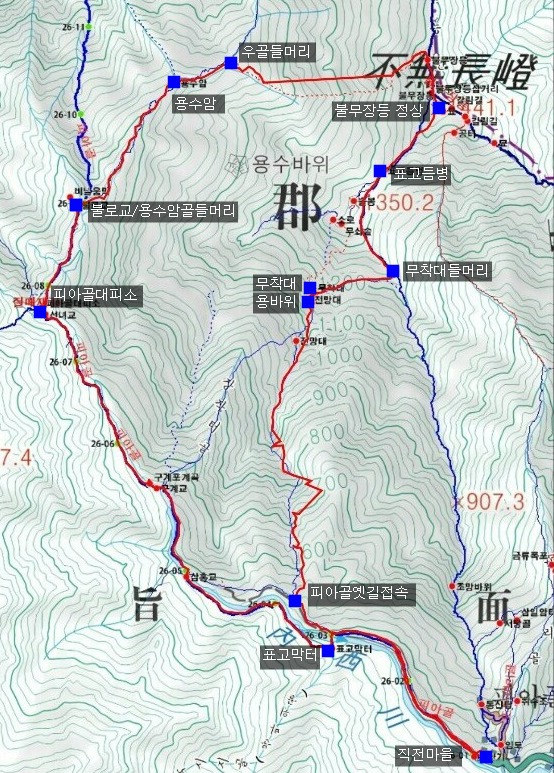

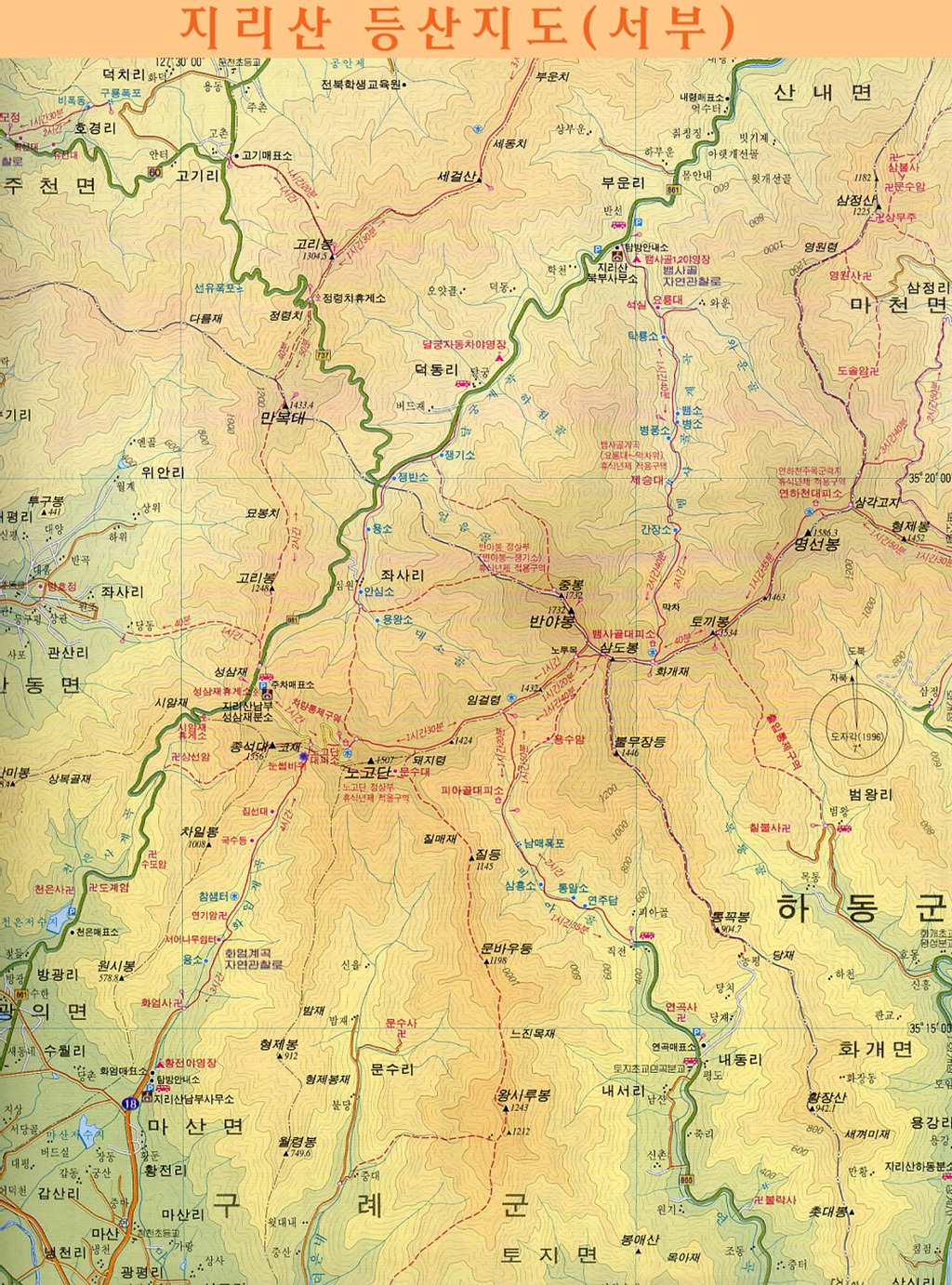

# 산행지도

# 산행사진

연곡사,鷰谷寺 -대한불교조계종 제19교구 본사인 화엄사의 말사이다. 545년(신라 진평왕 6) 연기조사가 창건했으며, 신라말부터 고려초에 이르기까지 선도량으로 유명했던 곳이다. 절의 이름은 연기조사가 처음 이곳에 왔을 때 큰 연못에서 제비 한 마리가 날아가는 것을 보고 그 자리에 법당을 세운 데에서 유래되었다고 한다.

역사 속의 연곡사는 임진왜란 때 승병을 일으켜 왜에 맞서 장렬하게 산화했고, 구한말에는 동학농민 전쟁과 의병의 근거지가 되었으며 여순반란 사건때에도, 피아간 격전장이 되면서 그때마다 절은 잿더미로 변했었다.

임진왜란 때 소실된 뒤 복원되었으나, 1910년 고광순이 의병을 거느리고 이곳에서 왜군과 싸우는 과정에서 다시 불타버렸다. 그뒤 곧 중건했으나 6·25전쟁 때 다시 폐사되었으며, 오랫동안 사찰 내의 분규와 불편한 교통사정으로 인해 재건되지 못하다가 1965년 대웅전만 건립했다. 1981년 정부와 신도들의 지원을 받아서 구법당을 없애고 대신 그 자리에 앞면 5칸, 옆면 3칸의 대규모 대웅전을 신축하여 오늘에 이르고 있다.

경내에는 대웅전 뒤편에 있는 구례 연곡사 동 승탑(국보 제53호)를 비롯하여 구례 연곡사 북 승탑(국보 제54호)·구례 연곡사 소요대사탑(보물 제154호)·구례 연곡사 동 승탑비(보물 제153호)가 남아 있고, 이 절과 좀 떨어진 곳에 구례 연곡사 3층석탑(보물 제151호)과 구례 연곡사 현각선사탑비(보물 제152호) 등이 있다. 1967년 3층석탑을 해체·수리할 때 하층기단에서 동으로 만든 불입상 1구(동국대학교 박물관)가 발견되었다.

보물 제153호. 높이 120㎝. 동부도 앞 서쪽에 자리하고 있는 이 비는 현재 비신(碑身)은 없어지고 귀부(龜趺)와 이수(螭首)만이 남아 있다.

귀부는 네 다리를 사방으로 쭉 뻗어 마치 납작하게 엎드려 있는 듯한 모습을 연상케 한다. 귀부의 등 중앙에는 장방형의 비좌(碑座)가 설치되어 있는데, 비좌의 네 측면에 구름무늬가 고부조(高浮彫)로 장식되었으며, 그 윗면 주위로는 복판(覆瓣)의 연꽃무늬를 새겼다. 비좌의 측면에 고부조로 구름무늬를 새기는 일은 매우 드문 일이다.

고개를 똑바로 쳐들고 있는 귀두(龜頭)는 떨어져 나간 것을 다시 붙여놓은 것으로 본래의 모습을 잃었을 뿐만 아니라, 비록 용의 모습을 하고 있지만 사실성이 결여되어 신라시대의 귀부에 비하여 기량이 떨어진다. 거북의 등 문양 또한 신라시대와는 다르게 6각의 갑문(甲文)이 아니고 파상곡선(波狀曲線)으로 이루어진 새의 날개깃 모양[조익형(鳥羽形)무늬]으로 조각되어 있다.

귀부 위에 얹혀져 있는 삼산형(三山形)의 이수 역시 일반적으로 볼 수 있는 이수와는 달리 운룡(雲龍)으로 장식되어 있지 않고 고부조의 구름무늬만으로 조식되어 있으며, 그 정상에는 화염보주(火炎寶珠)의 형태를 조각해 놓았다.

이와 같이 규모면에서는 보다 작고 아담해지고, 양식적인 측면에서도 여러 가지 변화를 보여주고 있는 이 부도비는 신라시대와는 다른 고려시대의 새로운 양식으로서 주목된다.

탑이 부처의 사리를 모시는 곳이라면, 승탑은 유명했던 스님들의 사리를 두는 곳이다. 승탑의 구성은 석탑과 같아서, 기단(基壇) 위에 사리를 모시는 탑신(塔身)을 두고 그 위에 머리장식을 얹는다.

이 승탑은 연곡사의 동쪽에 네모난 바닥돌위로 세워져 있으며, 전체적으로 8각형을 기본으로 하고 있다. 연곡사는 고려 전기까지 스님들이 선(禪)을 닦는 절로 이름이 높았는데, 이 때문인지 이곳에는 이 승탑 외에도 구례 연곡사 소요대사탑(보물 제154호), 구례 연곡사 북 승탑(국보 제54호) 등 2기가 더 있다. 동 승탑은 그 중 형태가 가장 아름답고 우아한 작품이다.

기단(基壇)은 세 층으로 아래받침돌, 가운데받침돌, 윗받침돌을 올렸다. 아래받침돌은 두 단인데, 구름에 휩싸인 용과 사자모양을 각각 조각해 놓았다. 가운데받침돌에는 둥근 테두리를 두르고, 부처님의 설법을 들으러 몰려든다는 8부중상(八部衆像)을 새겼다. 윗받침돌 역시 두 단으로 나뉘어 두 겹의 연꽃잎과 기둥모양을 세밀하게 묘사해 두었는데, 이 부분에 둥근 테를 두르고 그 안에 불교의 낙원에 사는 극락조인 가릉빈가(伽陵頻迦)를 새겨둔 점이 독특하다.

탑신(塔身)은 몸돌의 각 면에 테두리를 두르고, 그 속에 향로와 불법을 수호하는 방위신인 4천왕상(四天王像)을 돋을새김해 두었는데, 그 수법이 그리 훌륭하지는 못하다. 지붕돌에는 서까래와 기와의 골을 새겼으며, 기와를 끝맺음할 때 두는 막새기와까지 표현할 정도로 수법이 정교하다. 머리장식으로는 날개를 활짝 편 봉황과 연꽃무늬를 새겨 아래위로 쌓아 놓았다.

도선국사의 승탑이라고 전해지고 있으나 확실한 것은 알 수가 없으며, 일제 때 동경대학으로 반출될 뻔한 위기도 있었지만 다행히도 제자리를 지키고 있다. 기단이 좀 높아 보이기는 하나 전체적으로 안정된 비례감을 잃지 않으면서 훌륭한 조각수법을 보이고 있어 통일신라 후기를 대표할 만한 우수한 작품으로 평가받고 있다.

국보 제54호. 연곡사 북쪽 산 중턱에 위치한 고려초기의 승탑이다. 화강암을 이용해 만든 전형적인 팔각당 승탑으로 상륜부의 일부가 파손 복원되었으나 보존상태가 양호하고 세부표현이 정교하다. 양식으로 보아 같은 경내에 있는 동 승탑을 본떠 만든 것으로 보인다.

북 승탑은 탑에 대한 기록이나 구전이 남아 있지 않아 누구의 탑인지 확실하지 않다. 그러나 경내에 고려 초에 건립된 현각선사의 탑비(보물 제152호, 979년)가 남아 있어 그의 탑일 가능성이 높다. 2001년 3월 도굴꾼에 의하여 파괴된 후 복원되었다. 이때 전면(全面)에 부착되어있던 이끼를 제거하였고 결실된 부재의 보충과 뒤바뀐 상륜부재를 바로잡았다. 동 승탑과 양식적 유사성이 있으나 세부표현에 있어 뒤떨어져 고려 초에 건립된 것으로 보인다.

탑은 팔각원당형으로 기단부, 탑신부, 상륜부로 이루어졌으며 상륜의 일부가 결실되었다가 수리 때 추가되었다. 기단부는 지대석과 2단의 하대석으로 이루어졌다. 사각의 지대석을 놓고 그 위로 운룡문과 팔각의 하대석을 두었다. 하대석은 16엽의 연화문을 복련으로 새기고 여덟 연꽃의 모서리에만 귀꽃무늬를 두었다. 하대석 위에 2단의 받침을 두고 중대를 받쳤는데, 중대석 하단에도 2단의 각형받침을 두어 총 4단의 받침으로 중대석을 받고 있다. 중대석은 낮은 편으로 각 면 모두 안상을 새기고 내부에는 무기를 들고 있는 8구의 신장을 새겼는데, 팔부신중(八部神衆)으로 보인다. 상대석은 3단의 받침대 위에 놓았다. 상대석은 상하 2중의 연꽃을 총 16엽으로 연꽃 잎에는 다시 꽃무늬로 장식하여 화려함을 더해주고 있다.

연곡사의 법당 남쪽에 서 있는 석탑으로, 3단의 기단(基壇) 위로 3층의 탑신(塔身)을 올린 모습이다.

기단의 각 층에는 4면의 모서리와 가운데에 기둥 모양을 본떠 새겨 두었다. 탑신은 몸돌과 지붕돌이 각각 하나의 돌로 되어 있으며, 각 층의 몸돌에도 모서리마다 기둥 모양을 본떠 새겼다. 지붕돌은 밑면의 받침이 각 층마다 4단이고 처마 밑은 수평이다. 또한 윗면에는 경쾌한 곡선이 흐르고, 네 귀퉁이에서의 치켜올림도 우아하다.

맨 윗기단이 매우 넓어졌으며, 이에 반하여 탑신부는 줄어든 느낌이 있지만, 맨 아래 기단부터 꼭대기에 이르기까지 체감비율도 온화하며 안정감이 느껴지는 아름다운 탑이다. 탑에 사용된 돌의 구성양식 등으로 미루어보아 건립연대는 통일신라 후기로 짐작된다.

석탑의 3층 지붕돌은 밑으로 떨어져 있었는데 1967년 해체하여 수리할 때에 복원되었다. 이 때 윗층 기단 안에서 동조여래입상 1구가 발견되었다.

산행 길 걷다 - 흉직한 행동을 한 - 어느 님 - 못된 손 - 짜증이다...?

삼흥소

계곡에는 피아골 단풍을 즐기는 등산객들...?

잠시 피아골 단풍에 빠져본다.

피아골, 이 골 역시 여타 지리산의 큰 골과 마찬가지로 숱한 사연 간직한 골이다. 입구에는 화엄사와 더불어 지리산권내에서 가장 오랜 역사를 가진 연곡사가 있고, 주변에는 사라진 암자들도 많다. 오늘 탐방할 무착대도 그중 하나다.

단풍으로 명성을 떨치고 있는 피아골은 한국동란 전후로는 빨치산의 주무대가 되기도 했으며, 빨치산을 주제로 한 영화 '피아골'로 더 널리 알려졌다.

이태의 남부군에는 피아골에 있었던 빨치산의 문화공연을 소개했는데, 이현상의 상훈수여를 시작으로 모닥불을 피우고 둘러앉아 노래를 부르고 포크댄스를 추고, 남부군 문화지도원 최문희 각색연출로 짧은 연극공연했다고 기록하고 있다.

아름다운 피아골 계곡 이다...?

얼마나 나이를 먹었을까 - 꺼비 대학때도 이자리에 있었는데?

드디어 눈앞에 피아골 대피소 보인다.

피아골 대피소

피아골 대피소에서 휴식을 취하는 등산객들 우린 물 한모금으로 휴식.

드디어 금줄 통과해 용수골(용수암골) 산행시작.

용수암골, 龍水岩이란 바위가 있어 그렇게 부르는데, 용수암이란 암자가 있었다는 설도 있다. 피아골 상류의 계곡으로 그 끝은 삼도봉으로 향하고 있고 원시미 가득한 적막한 골이다. 임걸령,노루목,삼도봉으로 이어지는 주능선과 삼도봉에서 남으로 뻗은 불무장등릉 사이의 협곡으로 피아골의 본류를 이루고 있다.

계곡 용소에 떨어져 있는 단풍 멋스럽고, 아름답다.

용수암,龍水岩

용수암,龍水岩

피아골의 심처, 용수암골 원시미 가득하고 신비감이 감도는 이골에 種女村 전설이 전해오고 있다. 즉, 씨받이 여인들이 모여사는 마을이다. 최화수님의 글에 보면 이 마을에는 性神 어머니로 불리는 절대자와 그녀의 시동(侍童), 그리고 種女들 살았는데 아이를 못낳는 집에 종녀를 보내어 아이를 낳아주고 그 댓가로 곡식이나 물품을 받아 삶을 이어갔다. 만약 종녀가 딸을 낳으면 종녀촌으로 데려와 종녀로 키워졌다. 종녀들은 헐벗고 굶주린채 평생 씨받이여인이란 굴레를 벗어나니 못했지만 마을의 지배자 성신어머니는 종녀들의 피땀으로호화방탕생활을 했다 마을의 性神窟에서 성의 제전이 펼쳐지곤 했는데 성신어머니는 종녀들을 모아놓고 종녀들의 무궁한 생산능력을 비는 기원제를 핑계삼아 자신의 욕정을 불태웠다. 성녀굴에는 거대한 성신상과 남근이 세워져 있는 제단이 있는데 이곳에 음식을 올려놓고, 주문을 외고 한바탕 춤을 추고 난 다음, 마지막 클라이맥스는 시동들과 뒤엉켜 성의 축제를 펼치는 것이었다.

용수골(용수암골)계곡 산행 후 - 금줄 건너면 반달가슴곰 출현지역 표지판 보인다 - 저긴 어디로 가는 곳일까.

묘향대 가는 곳이다. 올해 만 다섯번째 다려 왔다.

삼도봉 도착

삼도봉,三道峰(날라리봉) 해발: 1501m

전라북도 남원시와 전라남도 구례군 그리고 경상남도 하동군의 경계에 있는 산.

삼도봉에서 즐거운 시간 만들어 본다.

노고단, 광주 무등산 까지 조망이 들어온다.

목통골

불무장등 능선

불무장등 능선, 하동 형제봉, 광양 백운산, 조망

함께한 부산 토요산속 청학님

삼도봉 뒤로 하고 불무장등 능선 길 걷는다.

아름다운 길 이다.

불무장등 석문에서

올 7월에 담아둔 사진 - 폐헬기장이 있는 해발 1441m 불무장등 정상, 잡목이 우거지고 조망도,볼품도 없다.

2012년도에 마루금에서 세운 정상 표지판

무쇠 가마 솥 - 누가 사용 했을까.

무착대,無着臺

집착과 탐욕을 버리는 곳이라 - 지리 10대중의 하나로 해발 1170m에 위치한 명당지처다. 불무장등릉을 뒤로하고 남향으로 자리잡아..앞으로 장쾌한 조망이 펼쳐지고 섬진강과 피아골이 한눈에 바라보이며 노고단,문바위등,왕시루봉과..능선이 잘 조망되는 곳인데 이것은 옛말... 무상한 세월속에 잡목이 우거져 알아보기 조차 힘든 지경이다.

갈림길

무착대 남쪽의 일주문 격인 돌탑이다. 암자는 사라졌지만 이 돌탑 만은 남은 것일까. 무착대에서 조금 내려오면 돌탑이 있는데 우직진길은 조망바위,용바위 가는길이다. 등로는 좌측으로 내려서는 길, 무착대능선길과 장작터골로 내려설수 있다.

용머리바위(용바위) - 전망대

왕시루봉과 왕시루봉 능선

무착대에서 조금 내려서서 전망바위와 그 아래 용바위에 올라본다. 무상한 무착대의 아쉬움을 용바위에서 달랜다 피아골과 노고단, 왕시루봉능선..섬진강 건너 백운산까지.. 조망이 아주 좋다 안타깝게도 뒤돌아본 무착대는 숲속에 묻혀 축대조차 보이지 않는다.

아름다운 조망 이다.

청학님

아마 약초꾼 들이 버린 식기도구 들?

피아골 옛 등산로 화전민 터?

금줄 너머 정 등산로 하산?

직전 마을

가을 풍경속의 직전마을

# 언제: 2020년 10월 24일 토요일

# 산행지: 지리 연곡사,피아골,용수암골,삼도봉,불무장등,무착대, 산행

# 산행거리: 15.73m 07시간 00분

# 산행코스: 천왕봉산장주차장 - 직전마을들머리 - 삼흥소 - 피아골대피소 - 용수암골전입 - 용수암

용수골(용수암골) - 능선길(묘향대들머리) - 삼도봉 - 불무장등 - 무착대 - 용바위(전망대) -

표고막터 - 천왕봉산장주차장 - (원점회귀산행)

연곡사,鷰谷寺

건립시기: 통일신라 위치: 전라남도 구례군 토지면 내동리 1017

대한불교조계종 제19교구 본사인 화엄사(華嚴寺)의 말사이다. 통일신라시대에 연기조사(緣起祖師)가 창건하였으며, 신라 말기부터 고려 초기까지는 수선도량(修禪道場)으로 이름이 높았던 사찰이었다. 그 뒤 임진왜란 때에 왜병에 의하여 전소된 뒤 태능(太能, 1562∼1649)이 중창하였다. 1745년(영조 21)에는 연곡사가 밤나무로 만드는 왕실의 신주목(神主木)을 봉납하는 곳으로 선정되었다.

1907년 의병장 고광순(高光洵)이 당시 광양만에 주둔하고 있는 일본 정규군을 격퇴하기 위하여 의병을 일으켜 연곡사로 집결시켰다. 이때 그 정보를 입수한 일본군에 의하여 고광순과 의병들은 모두 순절하였고, 절은 왜병들에 의하여 방화를 당하였다.

그 뒤 1942년에 다시 중건을 하였으나 6·25전쟁 때 피아골 전투로 다시 폐사가 된 뒤로 사찰분규와 교통사정 때문에 재흥을 보지 못하다가 1965년에는 소규모의 대웅전이 요사채를 겸하여 세워졌고, 1981년에 1억3000만 원의 예산을 들여 새 대웅전을 준공하였다. 이어서 1983년에 대적광전과 관음전을 지었으며, 1994년에 요사를 증축하였다. 1995년에는 일주문을 세웠고, 1996년에는 종각과 수각을 지어 오늘에 이른다.

이 절에는 국보 제53호인 동 승탑 (東僧塔), 국보 제54호인 북 승탑 (北僧塔), 보물 제151호인 삼층석탑과 보물 제152호인 현각선사탑비(玄覺禪師塔碑), 보물 제153호인 동 승탑비 (東僧塔碑), 보물 제154호인 소요대사탑 (逍遙大師塔) 등 많은 문화재들이 있다. 고려 초기에 만든 도선국사(道詵國師)의 승탑으로 추정되는 동 승탑은 일제강점기 때 동경대학으로 옮겨가기 위하여 수개월 동안 연구하였지만, 산길로는 운반이 불가능하였으므로 뜻을 이루지 못하였다고 한다. 또, 통일신라 말기에 세워진 것으로 추정되는 삼층석탑은 현재 대웅전 남쪽의 길옆에 있는데, 옛날 이 탑이 위치한 곳까지 건물이 있었다고 보면 그때의 절 규모를 가히 짐작할 수 있다. 1967년 해체, 보수할 때에 하층기단부에서 높이 23.5㎝, 어깨너비 4.5㎝의 동조여래입상(銅造如來立像) 1구가 발견되었는데, 현재 동국대학교 박물관에 보관하고 있다. 또한, 소요대사탑의 문비(門扉)에는 ‘逍遙大師之塔(소요대사지탑)’이라고 기록되어 있어, 이 절이 임진왜란 후 소요대사에 의하여 중건된 것임을 추정할 수 있다.

피아골 계곡지리산 봉우리인 반야봉 기슭에서 발원한 물과 노고단 기슭에서 발원한 물이 질매재에서 만나 계곡을 이루다가 내동리에서 연곡천을 형성, 섬진강에 흘러든다. 임걸령에서 연곡사에 이르는 32㎞에 걸친 깊고 푸른 골짜기로 광활한 원시림과 맑은 물, 삼홍소(三紅沼)를 비롯한 담소(潭沼)·폭포 등이 어울려 절경을 이룬다.

피아골이란 이름은 6·25전쟁 뒤에 그 이름을 딴 반공영화가 나옴으로써 흔히 전쟁 때 빨치산과 이를 토벌하던 국군·경찰이 많이 죽어 '피의 골짜기'라는 뜻으로 붙었다고 하지만, 실제로는 옛날 이곳에 곡식의 하나인 피를 가꾸던 밭이 있어 '피밭골'이라 했는데 후에 그 이름이 피아골로 바뀐 것이다. 일대는 각종 식물이 능선별로 분포하며, 특히 울창한 활엽수의 가을단풍이 지리산 10경의 하나로 꼽힌다. 산과 계곡, 사람을 붉게 물들인다 하여 삼홍(三紅)이라 하며, 홍류동(紅流洞)이라고도 한다.

계곡 아래 약 8㎞ 지점에 위치한 연곡사는 신라 544년(진흥왕 5)에 연기조사가 창건한 절로 여러 번 전소·재건을 거듭했다. 경내에는 연곡사동부도(燕谷寺東浮屠:국보 제53호) 등 뛰어난 석조물이 보존되어 있다. 해마다 지리산약수제와 단풍제가 열리며, 토종꿀·약초·산채·고로쇠물 등이 생산된다. 연곡사-피아골-삼홍소-피아골삼거리-임걸령-노고단에 이르는 등산 코스가 있다. 구례에서 연곡사까지 버스가 운행되며, 지리산국립공원에 포함되어 있다.

용수암골

龍水岩이란 바위가 있어 그렇게 부르는데, 용수암이란 암자가 있었다는 설도 있다. 피아골 상류의 계곡으로 그 끝은 삼도봉으로 향하고 있고 원시미 가득한 적막한 골이다. 임걸령,노루목,삼도봉으로 이어지는 주능선과 삼도봉에서 남으로 뻗은 불무장등릉 사이의 협곡으로 피아골의 본류를 이루고 있다.

용수암골과 종녀촌의 전설

불로교에서 한 시간가량 계곡을 따라 올라 용수암에 이른다. 계곡 한가운데 자리한 집채만 한 바위, 바로 용수암이다. 바위 위에는 마치 정원처럼 관목류가 작은 숲을 이루고 있고, 그 곁에 일월비비추와 바위채송화, 일엽초 등 야생초도 붙어 자라고 있다. 용수암을 돌아보고 앞의 반석에 잠시 쉬며 종녀촌(種女村)의 전설을 떠올려 본다. 옛날 피아골 최상부 심처인 이 골에 씨받이 여인들이 모여 사는 마을이 있었다. 마을에는 성신(性神) 어머니로 불리는 절대자와 그녀의 시동(侍童), 그리고 종녀(種女)들이 살았는데, 아이를 못 낳는 집에 종녀를 보내 아이를 낳아주고 그 대가로 곡식이나 물품을 받아 연명하였다는 애환 서린 전설이다. 종녀촌 이야기는 전설에 불과하지만, 그 옛날에는 있을 법한 얘기다.

삼도봉,三道峰(날라리봉) 해발: 1501m

전라북도 남원시와 전라남도 구례군 그리고 경상남도 하동군의 경계에 있는 산.

삼도봉은 지리산의 수많은 준봉 가운데서도 반야봉(1372m) 바로 아래 자리하여 반야봉의 그늘에 가린데다 별다른 특징을 찾을 수는 없으나 삼도를 구분하는 기점이다.

삼도봉의 산세는 섬진강으로 뻗어내리는 불무장등 능선의 시발점이다. 삼도봉에서 시작되는 불무장등 능선은 황장산, 촛대봉을 지나 화개장터에서 섬진강으로 잠긴다. 이 능선의 양쪽은 화개골과 피아골이다.

정상부가 낫의 날과 같아 낫날봉으로 불렸다. 그 발음이 어려워 날라리봉 또는 늴리리봉 등으로 알려졌다. 삼도봉은 국립공원관리공단이 지리산 일원에 이정표를 세우면서부터 명명되었다. 낫날봉 등 다양하게 불리던 봉우리를 삼도의 경계점이라 해서 삼도봉으로 명명한 것이다.

“지리산은 문수보살의 일신이며, 팔만 권속과 더불어 항상 머물며 설법하는 곳이다. 나는 이에서 여러 해를 두고 의심했던 것을 일시에 떨쳐버렸으며 지이(智異)라고 일컬은 것을 깨달았다. 문수는 오로지 반야(般若)를 주관하며, 반야는 제불의 어머니(諸佛之母)이다.”

그래서 문수보살의 지혜를 상징하는 ‘반야’로 봉우리의 이름을 취했으며, 반야가 의미하는 ‘제불의 어머니’에서 따온 ‘불모(佛母)’에서 불무장등 이름의 의문이 풀리게 되는 것이다. 즉 반야봉에서 이어지는 높은 산인데, 반야와 같은 의미인 불모로서 이름이 지어졌고 불모는 불무로도 읽기에 불무장등이 되었다는 것이다. 모를 무로 부르는 경우는 운봉의 옛이름인 모산을 무산으로 읽는 것에서도 확인된다.

이렇듯 불무장등이 불교 관련 이름임을 증명이라도 하듯 산자락에는 연곡사를 비롯한 많은 절집들이 있었다. 이러한 내용은 1686년 여름 이곳으로 들어와 약 4개월을 머물다 간 우담 정시한의 ‘산중일기’에 잘 나타나있다. 그는 ‘금류동암’이라는 암자에서 주로 머물며, 인근에 있었던 오향대암, 금강대암, 삼일암 등의 주변 암자를 오고가며 산중암자와 수행승, 그리고 함께 생활하는 모습을 생생한 기록으로 남기고 있다. 그래서 6.25전쟁을 전후한 빨치산 토벌 당시에 모두 불타버린 불무장등 산자락의 폐사지를 우담의 산중일기에 의해 확인할 수 있게 되는 것이다. 그 기록을 발췌하면 이렇다.

‘오향대암의 수좌 명학은 인자한 마음이 있어서 날마다 채소를 가져다주었다. 금류동암에서 오향대암까지의 거리가 353보이니 다녀온 걸음을 합하면 706보였다. 삼일암에 함께 가서 한동안 낮잠을 잤다. 밤에 빈대에게 시달려 불을 밝히고 두어 차례 잡았는데 편히 잠잘 수 없었기 때문이다. -퍼온글-

무착대(無着臺) 지리 10臺 기도터집착과 번뇌가 없는 무착대표고듬벙을 둘러보고 무착대로 향한다. 불무장등 정상에서 30여분 직전마을 방향으로 내려서면 등로 우측으로 무착대 들머리가 열려 있다. 우측으로 진입해 무착대로 향한다. 산죽과 너덜길을 20분가량 이어가니 우거진 잡목 속에 폐허로 변한 무착대가 나타난다. 무착대(無着臺)는 집착과 탐욕을 버리는 곳이라는 의미를 가진 지리 10대 중의 하나로 해발 1170m에 위치한 명당이다. 불무장등 능선 아래 남향으로 자리 잡았다. 섬진강과 피아골이 한눈에 바라보이며 노고단, 문바위등, 왕시루봉, 그리고 춤추는 산너울이 장쾌하게 조망된다.

마지막으로 황동규 시인의 연작시 풍장에서 풍장+28

내 마지막 길 떠날 때

모든 것 버리고 가도,혀 끝에 남은 물기까지 말리고 가도,마지막으로 양 허파에 담았던 공기는그냥 지니고 가리,가슴 좀 갑갑하겠지만그냥 담고 가리,가다가 잠시 발목 주무르며 세상 뒤돌아볼때도시마다 사람들 가득 담겨 시시덕거리는 것 내려다 보며한번 웃기 위해마지막으로 한번 배 잡고 낄낄대기 위해지니고 가리.

우리 죽을 때 허파에 담았던 공기는

그냥 지니고 가며...세상사 내려다보며 배 잡고 낄낄대며 웃고살자구요...ㅎㅎㅎ -꺼비-

천왕봉산장주차장 - 직전마을들머리 - 삼흥소 - 피아골대피소 - 용수암골전입 - 용수암 - 용수골(용수암골) - 능선길(묘향대들머리) - 삼도봉 - 불무장등 - 무착대 - 용바위(전망대) - 표고막터 - 천왕봉산장주차장 - 원점회귀산행 뜻 깊은 산행을 함께 했다. 함께한 청학님 외 2분 즐겁고, 행복 했습니다.

아마 담 산행에서는 토요산속 회원님 하고 인사 나누며, 함께하는 시간이 되겠지...?

# 산행지도

# 산행사진

연곡사,鷰谷寺 -대한불교조계종 제19교구 본사인 화엄사의 말사이다. 545년(신라 진평왕 6) 연기조사가 창건했으며, 신라말부터 고려초에 이르기까지 선도량으로 유명했던 곳이다. 절의 이름은 연기조사가 처음 이곳에 왔을 때 큰 연못에서 제비 한 마리가 날아가는 것을 보고 그 자리에 법당을 세운 데에서 유래되었다고 한다.

역사 속의 연곡사는 임진왜란 때 승병을 일으켜 왜에 맞서 장렬하게 산화했고, 구한말에는 동학농민 전쟁과 의병의 근거지가 되었으며 여순반란 사건때에도, 피아간 격전장이 되면서 그때마다 절은 잿더미로 변했었다.

임진왜란 때 소실된 뒤 복원되었으나, 1910년 고광순이 의병을 거느리고 이곳에서 왜군과 싸우는 과정에서 다시 불타버렸다. 그뒤 곧 중건했으나 6·25전쟁 때 다시 폐사되었으며, 오랫동안 사찰 내의 분규와 불편한 교통사정으로 인해 재건되지 못하다가 1965년 대웅전만 건립했다. 1981년 정부와 신도들의 지원을 받아서 구법당을 없애고 대신 그 자리에 앞면 5칸, 옆면 3칸의 대규모 대웅전을 신축하여 오늘에 이르고 있다.

경내에는 대웅전 뒤편에 있는 구례 연곡사 동 승탑(국보 제53호)를 비롯하여 구례 연곡사 북 승탑(국보 제54호)·구례 연곡사 소요대사탑(보물 제154호)·구례 연곡사 동 승탑비(보물 제153호)가 남아 있고, 이 절과 좀 떨어진 곳에 구례 연곡사 3층석탑(보물 제151호)과 구례 연곡사 현각선사탑비(보물 제152호) 등이 있다. 1967년 3층석탑을 해체·수리할 때 하층기단에서 동으로 만든 불입상 1구(동국대학교 박물관)가 발견되었다.

보물 제153호. 높이 120㎝. 동부도 앞 서쪽에 자리하고 있는 이 비는 현재 비신(碑身)은 없어지고 귀부(龜趺)와 이수(螭首)만이 남아 있다.

귀부는 네 다리를 사방으로 쭉 뻗어 마치 납작하게 엎드려 있는 듯한 모습을 연상케 한다. 귀부의 등 중앙에는 장방형의 비좌(碑座)가 설치되어 있는데, 비좌의 네 측면에 구름무늬가 고부조(高浮彫)로 장식되었으며, 그 윗면 주위로는 복판(覆瓣)의 연꽃무늬를 새겼다. 비좌의 측면에 고부조로 구름무늬를 새기는 일은 매우 드문 일이다.

고개를 똑바로 쳐들고 있는 귀두(龜頭)는 떨어져 나간 것을 다시 붙여놓은 것으로 본래의 모습을 잃었을 뿐만 아니라, 비록 용의 모습을 하고 있지만 사실성이 결여되어 신라시대의 귀부에 비하여 기량이 떨어진다. 거북의 등 문양 또한 신라시대와는 다르게 6각의 갑문(甲文)이 아니고 파상곡선(波狀曲線)으로 이루어진 새의 날개깃 모양[조익형(鳥羽形)무늬]으로 조각되어 있다.

귀부 위에 얹혀져 있는 삼산형(三山形)의 이수 역시 일반적으로 볼 수 있는 이수와는 달리 운룡(雲龍)으로 장식되어 있지 않고 고부조의 구름무늬만으로 조식되어 있으며, 그 정상에는 화염보주(火炎寶珠)의 형태를 조각해 놓았다.

이와 같이 규모면에서는 보다 작고 아담해지고, 양식적인 측면에서도 여러 가지 변화를 보여주고 있는 이 부도비는 신라시대와는 다른 고려시대의 새로운 양식으로서 주목된다.

탑이 부처의 사리를 모시는 곳이라면, 승탑은 유명했던 스님들의 사리를 두는 곳이다. 승탑의 구성은 석탑과 같아서, 기단(基壇) 위에 사리를 모시는 탑신(塔身)을 두고 그 위에 머리장식을 얹는다.

이 승탑은 연곡사의 동쪽에 네모난 바닥돌위로 세워져 있으며, 전체적으로 8각형을 기본으로 하고 있다. 연곡사는 고려 전기까지 스님들이 선(禪)을 닦는 절로 이름이 높았는데, 이 때문인지 이곳에는 이 승탑 외에도 구례 연곡사 소요대사탑(보물 제154호), 구례 연곡사 북 승탑(국보 제54호) 등 2기가 더 있다. 동 승탑은 그 중 형태가 가장 아름답고 우아한 작품이다.

기단(基壇)은 세 층으로 아래받침돌, 가운데받침돌, 윗받침돌을 올렸다. 아래받침돌은 두 단인데, 구름에 휩싸인 용과 사자모양을 각각 조각해 놓았다. 가운데받침돌에는 둥근 테두리를 두르고, 부처님의 설법을 들으러 몰려든다는 8부중상(八部衆像)을 새겼다. 윗받침돌 역시 두 단으로 나뉘어 두 겹의 연꽃잎과 기둥모양을 세밀하게 묘사해 두었는데, 이 부분에 둥근 테를 두르고 그 안에 불교의 낙원에 사는 극락조인 가릉빈가(伽陵頻迦)를 새겨둔 점이 독특하다.

탑신(塔身)은 몸돌의 각 면에 테두리를 두르고, 그 속에 향로와 불법을 수호하는 방위신인 4천왕상(四天王像)을 돋을새김해 두었는데, 그 수법이 그리 훌륭하지는 못하다. 지붕돌에는 서까래와 기와의 골을 새겼으며, 기와를 끝맺음할 때 두는 막새기와까지 표현할 정도로 수법이 정교하다. 머리장식으로는 날개를 활짝 편 봉황과 연꽃무늬를 새겨 아래위로 쌓아 놓았다.

도선국사의 승탑이라고 전해지고 있으나 확실한 것은 알 수가 없으며, 일제 때 동경대학으로 반출될 뻔한 위기도 있었지만 다행히도 제자리를 지키고 있다. 기단이 좀 높아 보이기는 하나 전체적으로 안정된 비례감을 잃지 않으면서 훌륭한 조각수법을 보이고 있어 통일신라 후기를 대표할 만한 우수한 작품으로 평가받고 있다.

국보 제54호. 연곡사 북쪽 산 중턱에 위치한 고려초기의 승탑이다. 화강암을 이용해 만든 전형적인 팔각당 승탑으로 상륜부의 일부가 파손 복원되었으나 보존상태가 양호하고 세부표현이 정교하다. 양식으로 보아 같은 경내에 있는 동 승탑을 본떠 만든 것으로 보인다.

북 승탑은 탑에 대한 기록이나 구전이 남아 있지 않아 누구의 탑인지 확실하지 않다. 그러나 경내에 고려 초에 건립된 현각선사의 탑비(보물 제152호, 979년)가 남아 있어 그의 탑일 가능성이 높다. 2001년 3월 도굴꾼에 의하여 파괴된 후 복원되었다. 이때 전면(全面)에 부착되어있던 이끼를 제거하였고 결실된 부재의 보충과 뒤바뀐 상륜부재를 바로잡았다. 동 승탑과 양식적 유사성이 있으나 세부표현에 있어 뒤떨어져 고려 초에 건립된 것으로 보인다.

탑은 팔각원당형으로 기단부, 탑신부, 상륜부로 이루어졌으며 상륜의 일부가 결실되었다가 수리 때 추가되었다. 기단부는 지대석과 2단의 하대석으로 이루어졌다. 사각의 지대석을 놓고 그 위로 운룡문과 팔각의 하대석을 두었다. 하대석은 16엽의 연화문을 복련으로 새기고 여덟 연꽃의 모서리에만 귀꽃무늬를 두었다. 하대석 위에 2단의 받침을 두고 중대를 받쳤는데, 중대석 하단에도 2단의 각형받침을 두어 총 4단의 받침으로 중대석을 받고 있다. 중대석은 낮은 편으로 각 면 모두 안상을 새기고 내부에는 무기를 들고 있는 8구의 신장을 새겼는데, 팔부신중(八部神衆)으로 보인다. 상대석은 3단의 받침대 위에 놓았다. 상대석은 상하 2중의 연꽃을 총 16엽으로 연꽃 잎에는 다시 꽃무늬로 장식하여 화려함을 더해주고 있다.

연곡사의 법당 남쪽에 서 있는 석탑으로, 3단의 기단(基壇) 위로 3층의 탑신(塔身)을 올린 모습이다.

기단의 각 층에는 4면의 모서리와 가운데에 기둥 모양을 본떠 새겨 두었다. 탑신은 몸돌과 지붕돌이 각각 하나의 돌로 되어 있으며, 각 층의 몸돌에도 모서리마다 기둥 모양을 본떠 새겼다. 지붕돌은 밑면의 받침이 각 층마다 4단이고 처마 밑은 수평이다. 또한 윗면에는 경쾌한 곡선이 흐르고, 네 귀퉁이에서의 치켜올림도 우아하다.

맨 윗기단이 매우 넓어졌으며, 이에 반하여 탑신부는 줄어든 느낌이 있지만, 맨 아래 기단부터 꼭대기에 이르기까지 체감비율도 온화하며 안정감이 느껴지는 아름다운 탑이다. 탑에 사용된 돌의 구성양식 등으로 미루어보아 건립연대는 통일신라 후기로 짐작된다.

석탑의 3층 지붕돌은 밑으로 떨어져 있었는데 1967년 해체하여 수리할 때에 복원되었다. 이 때 윗층 기단 안에서 동조여래입상 1구가 발견되었다.

산행 길 걷다 - 흉직한 행동을 한 - 어느 님 - 못된 손 - 짜증이다...?

삼흥소

계곡에는 피아골 단풍을 즐기는 등산객들...?

잠시 피아골 단풍에 빠져본다.

피아골, 이 골 역시 여타 지리산의 큰 골과 마찬가지로 숱한 사연 간직한 골이다. 입구에는 화엄사와 더불어 지리산권내에서 가장 오랜 역사를 가진 연곡사가 있고, 주변에는 사라진 암자들도 많다. 오늘 탐방할 무착대도 그중 하나다.

단풍으로 명성을 떨치고 있는 피아골은 한국동란 전후로는 빨치산의 주무대가 되기도 했으며, 빨치산을 주제로 한 영화 '피아골'로 더 널리 알려졌다.

이태의 남부군에는 피아골에 있었던 빨치산의 문화공연을 소개했는데, 이현상의 상훈수여를 시작으로 모닥불을 피우고 둘러앉아 노래를 부르고 포크댄스를 추고, 남부군 문화지도원 최문희 각색연출로 짧은 연극공연했다고 기록하고 있다.

아름다운 피아골 계곡 이다...?

얼마나 나이를 먹었을까 - 꺼비 대학때도 이자리에 있었는데?

드디어 눈앞에 피아골 대피소 보인다.

피아골 대피소

피아골 대피소에서 휴식을 취하는 등산객들 우린 물 한모금으로 휴식.

드디어 금줄 통과해 용수골(용수암골) 산행시작.

용수암골, 龍水岩이란 바위가 있어 그렇게 부르는데, 용수암이란 암자가 있었다는 설도 있다. 피아골 상류의 계곡으로 그 끝은 삼도봉으로 향하고 있고 원시미 가득한 적막한 골이다. 임걸령,노루목,삼도봉으로 이어지는 주능선과 삼도봉에서 남으로 뻗은 불무장등릉 사이의 협곡으로 피아골의 본류를 이루고 있다.

계곡 용소에 떨어져 있는 단풍 멋스럽고, 아름답다.

용수암,龍水岩

용수암,龍水岩

피아골의 심처, 용수암골 원시미 가득하고 신비감이 감도는 이골에 種女村 전설이 전해오고 있다. 즉, 씨받이 여인들이 모여사는 마을이다. 최화수님의 글에 보면 이 마을에는 性神 어머니로 불리는 절대자와 그녀의 시동(侍童), 그리고 種女들 살았는데 아이를 못낳는 집에 종녀를 보내어 아이를 낳아주고 그 댓가로 곡식이나 물품을 받아 삶을 이어갔다. 만약 종녀가 딸을 낳으면 종녀촌으로 데려와 종녀로 키워졌다. 종녀들은 헐벗고 굶주린채 평생 씨받이여인이란 굴레를 벗어나니 못했지만 마을의 지배자 성신어머니는 종녀들의 피땀으로호화방탕생활을 했다 마을의 性神窟에서 성의 제전이 펼쳐지곤 했는데 성신어머니는 종녀들을 모아놓고 종녀들의 무궁한 생산능력을 비는 기원제를 핑계삼아 자신의 욕정을 불태웠다. 성녀굴에는 거대한 성신상과 남근이 세워져 있는 제단이 있는데 이곳에 음식을 올려놓고, 주문을 외고 한바탕 춤을 추고 난 다음, 마지막 클라이맥스는 시동들과 뒤엉켜 성의 축제를 펼치는 것이었다.

용수골(용수암골)계곡 산행 후 - 금줄 건너면 반달가슴곰 출현지역 표지판 보인다 - 저긴 어디로 가는 곳일까.

묘향대 가는 곳이다. 올해 만 다섯번째 다려 왔다.

삼도봉 도착

삼도봉,三道峰(날라리봉) 해발: 1501m

전라북도 남원시와 전라남도 구례군 그리고 경상남도 하동군의 경계에 있는 산.

삼도봉에서 즐거운 시간 만들어 본다.

노고단, 광주 무등산 까지 조망이 들어온다.

목통골

불무장등 능선

불무장등 능선, 하동 형제봉, 광양 백운산, 조망

함께한 부산 토요산속 청학님

삼도봉 뒤로 하고 불무장등 능선 길 걷는다.

아름다운 길 이다.

불무장등 석문에서

올 7월에 담아둔 사진 - 폐헬기장이 있는 해발 1441m 불무장등 정상, 잡목이 우거지고 조망도,볼품도 없다.

2012년도에 마루금에서 세운 정상 표지판

무쇠 가마 솥 - 누가 사용 했을까.

무착대,無着臺

집착과 탐욕을 버리는 곳이라 - 지리 10대중의 하나로 해발 1170m에 위치한 명당지처다. 불무장등릉을 뒤로하고 남향으로 자리잡아..앞으로 장쾌한 조망이 펼쳐지고 섬진강과 피아골이 한눈에 바라보이며 노고단,문바위등,왕시루봉과..능선이 잘 조망되는 곳인데 이것은 옛말... 무상한 세월속에 잡목이 우거져 알아보기 조차 힘든 지경이다.

갈림길

무착대 남쪽의 일주문 격인 돌탑이다. 암자는 사라졌지만 이 돌탑 만은 남은 것일까. 무착대에서 조금 내려오면 돌탑이 있는데 우직진길은 조망바위,용바위 가는길이다. 등로는 좌측으로 내려서는 길, 무착대능선길과 장작터골로 내려설수 있다.

용머리바위(용바위) - 전망대

왕시루봉과 왕시루봉 능선

무착대에서 조금 내려서서 전망바위와 그 아래 용바위에 올라본다. 무상한 무착대의 아쉬움을 용바위에서 달랜다 피아골과 노고단, 왕시루봉능선..섬진강 건너 백운산까지.. 조망이 아주 좋다 안타깝게도 뒤돌아본 무착대는 숲속에 묻혀 축대조차 보이지 않는다.

아름다운 조망 이다.

청학님

아마 약초꾼 들이 버린 식기도구 들?

피아골 옛 등산로 화전민 터?

금줄 너머 정 등산로 하산?

직전 마을

가을 풍경속의 직전마을