-

점필재(김종직)길 1-5구간지리 산길탐구(지명,지도) 2020. 11. 25. 15:02

김종직길 1구간

엄천교~구시락재~거머리재~적조암~지장사터~환희대~선열암(점심)~독녀암(노장대)~신열암~의론대~고열암~1강길~미타봉(소림선방)~장구목(벽송사능선)~두류암 북쪽대~광점동

<개요>

548년전 김종직선생의 발자취는 엄천사터를 지나 엄천강을 건너 구시락재~거머리재~적조암~지장사갈림길~환희대~선열암~신열암~독녀암~고열암(숙)~의론대~1강과 구롱길~청이당~영랑대~해유령~중봉~마암~천왕봉(숙)~향적대(숙)~천왕봉~통천문~제석봉~세석~창불대~영신대(숙)~좌고대~바른재~백무동으로 내려왔다.

엄천교에서 백무동 주차장까지 도상거리 30km가 넘는 먼길이다. 대부분의 길은 익히 알고있는 것과 같고 1,2구간이 명확하지않은 부분들이 있어서 올해초부터 <도솔산인>선생님과 수차례 답사산행을 하였고 5월달에 조용헌 박사 취재산행에선 화개분소 조봉근씨가 구롱길에서 방장문 석각을 발견하면서 그동안의 노력이 헛되지 않았음을 알았다.

구롱길은 잘못들어가면 너덜로 인해 미로같이 복잡한곳이다. 그 속에서 한갈래의 길을 찾는다는건

쉬운일이 아니지만 타고난 감각으로 구롱길을 개통한 분은 <산영>형님이다. 지형도와 지적도, 위성지도등을 활용해 계획을 세우고 중복을 피해 차근차근 답사를 하면서 청이당에서 새봉사이 동부능선의 양지와 음지를 두루두루 살폈다.

지난 9월6일 바야흐로 때가되어 유람록 산행을 계획하였고 그 내용은 김종직 선생의 유두루록을 바탕을 두었고 혹여 지루할수있는 어프로치 구간에도 여러편의 유람록을 참고하여 함께 진행하기로 했다.

<도솔산인>선생님과 <산영>형님의 도움으로 "김종직 선생의 발자취를 따라" 인문산행을 기획하게

되었으며 이 길을 걷다가 두분의 수고로움을 한번씩만 기억해 주었으면 하는 바램이다

김종직_유두류록 (1구간 국역본)

자랐으니, 두류산은 바로 내 고향의 산이다. 그러나 남북으로 떠돌아 벼슬하면서 세속 일에 골몰하느라 나이 이미 마흔이 되었지만 아직까지 한번도 유람을 하지 못했다. 그러다가 신묘년(1471년, 성종2년) 봄에 함양 군수(咸陽郡守)가 되어 내려와 보니, 두류산이 바로 그 봉내(封內)에 있어 고개만 들면 푸르게 우뚝 솟은 산을 바라볼 수있었다. 그러나 흉년으로 인한 민사(民事)와 부서(簿書) 처리에 바빠서 거의 2년이 되도록 한번도 유람하지 못했다. 그리고 매양 유극기(兪克己), 임정숙(林貞叔)과 이 일을 이야기하면서 마음에 항상 걸리지 않은 적이 없었다.

그런데 금년(1472년, 성종 3년) 여름에 조태허(曺太虛)가 관동(關東)에서 내가 있는 곳으로 와서 《예기(禮記)》를 읽고, 가을에는 자기 집으로 돌아가기 전에 두류산을 함께 유람할 것을 청하였다. 이에 생각해보니, 몸은 날이 갈수록 파리해지고 다리의 힘도 더욱 노쇠해지니, 이번 해에 유람하지 못하면 다음 해를 기약하기는 힘들 것 같았다. 더구나 때는 중추(仲秋)라 토우(土雨)가 이미 말끔하게 개어, 보름날 밤에는 천왕봉(天王峯)에서 달을 감상하고, 다음날 닭이 울면 해돋는 모습을 바라보고, 그런 다음 사방을 두루 유람한다면 한꺼번에 여러 가지를 겸하여 얻을 수가 있으므로, 마침내 유람하기로 마음을 먹었다. 그리고는 유극기를 불러 조태허와 《수친서(壽親書)》에 ‘유산에 필요한 도구〔遊山具〕’를 살펴보고, 유람에 휴대할 것을 약간 더하거나 줄였다.

○ 1472년 8월 14일, 무인일(당시 42세_양력 9월25일)

덕봉사(德峯寺)의 승려 해공(解空)이 와서 그에게 길을 안내하게 하였고, 또 한백원(韓百源)이 따라가기를 요청하였다. 마침내 그들과 함께 출발하여 엄천(嚴川)을 지나 화암(花巖)에서 쉬고 있는데, 승려 법종(法宗)이 뒤따라왔다. 그에게 지나온 곳을 물어보니 험준함과 꼬불꼬불한 형세를 매우 자세하게 알고 있었다.그래서 그에게도 길을 인도하게 하고 지장사(地藏寺)에 이르니 갈림길이 나왔다.[亦令導行。至地藏寺路岐。: 또한 길을 인도하게 하여 지장사 갈림길에 이르러] 여기서부터는 말에서 내려 짚신을 신고 지팡이를 짚고 오르는데, 숲과 구렁이 깊고 그윽하여 벌써 경치가 뛰어남을 깨닫게 되었다.

여기서 1리쯤 더 가니 환희대(歡喜臺)란 바위가 있는데, 조태허와 한백원이 그 꼭대기에 올라갔다. 그 아래는 천 길이나 되는데, 금대사(金臺寺), 홍련사(紅蓮寺), 백련사(白蓮寺) 등 여러 절이 내려다보였다.

선열암(先涅菴)을 찾아가 보니, 암자가 높은 절벽을 등지고 지어져 있는데, 절벽 밑에 두 샘이 있어 물이 매우 차가웠다. 담장 밖에는 물이 반암(半巖)의 부서진 돌 틈에서 방울져 떨어지는데, 너른 바위가 이를 받아서 약간 움푹 패인 곳에 맑게 고여 있었다. 그 틈에는 적양(赤楊) 과 용수초(龍須草)가 났는데, 모두 두어 치〔寸〕쯤 되어 보였다.

그 곁에 돌이 많은 비탈길이 있어, 등넝쿨〔藤蔓〕 한 가닥을 나무에 매어 놓고 그것을 부여잡고 오르내려서 묘정암(妙貞菴)과 지장사(地藏寺)를 왕래하였다. 승려 법종이 말하기를,

“한 비구승이 있는데, 결하(結夏)와 우란(盂蘭)을 파하고 나서는 구름처럼 자유로이 돌아다녀서 간 곳을 모르겠습니다.”

라고 하였다. 그런데 돌 위에는 소과(小瓜) 및 무우〔蘿葍〕를 심어놓았고, 조그마한 다듬잇방망이와 등겨가루〔糠籺〕두어 되쯤이 있을 뿐이었다.

신열암(新涅菴)을 찾아가 보았더니 승려는 없고, 그 암자 또한 높은 절벽을 등지고 있었다. 암자의 동북쪽에는 독녀(獨女)라는 바위 다섯 개가 나란히 서 있는데, 높이가 모두 천여 자나 되었다. 법종이 말하기를,

“들으니, 한 부인(婦人)이 바위 사이에 돌을 쌓아 놓고 홀로 그 안에 거처하면서 도(道)를 연마하여 하늘로 날아올라갔으므로 독녀라 호칭한다고 합니다.”

라고 하였는데, 그 쌓아놓은 돌이 아직도 남아 있다.

바위 중턱에 잣나무가 서 있는데, 그 바위를 올라가려면 나무를 건너가서 그 잣나무를 끌어잡고 바위 틈을 돌아 등과 배가 바위에 부딪힌 다음에야 그 꼭대기에 오를 수 있다. 그러니 죽음을 각오하지 않고는 올라갈 수 없었는데, 종리(從吏) 옥곤(玉崑)과 용산(聳山)은 능숙하게 올라가 발로 뛰면서 손을 휘저었다.

내가 일찍이 산음(山陰)을 왕래하면서 이 바위를 바라보니, 여러 봉우리들과 다투어 나와서 마치 하늘을 괴고 있는 듯했다. 지금 내 몸이 직접 이 땅을 밟아보니, 모골이 송연하여 정신이 멍하고 내가 아닌가 의심하였다.

여기서 조금 서쪽으로 가 고열암(古涅菴)에 다다르니, 이미 해가 지고 어스름하였다. 의론대(議論臺)는 그 서쪽 등성이에 있었는데, 유극기 등은 뒤떨어져, 나 혼자 삼반석(三盤石)에 올라 지팡이에 기대어 섰노라니, 향로봉(香爐峯), 미타봉(彌陀峯)이 모두 다리 밑에 있었다. 해공(解空)이 말하기를,

“절벽 아래에 석굴(石窟)이 있는데, 노숙(老宿) 우타(優陀)가 그 곳에 거처하면서 일찍이 선열암, 신열암, 고열암 세 암자의 승려들과 함께 이 돌에 앉아 대승(大乘), 소승(小乘)을 논하다가 갑자기 깨달았으므로, 이렇게 칭한 것입니다.”

라고 하였다. 잠시 뒤에 납의(衲衣)를 입은 요주승(寮主僧)이 와서 합장하고 말하기를,

“들으니 사군(使君)이 와서 노닌다고 하는데, 어디 있는가?”

라고 하니, 해공이 그 요주승에게 말하지 말라고 눈치를 주자, 요주승의 얼굴이 약간 붉어졌다. 그래서 내가 장자(莊子)의 말을 사용하여 위로해서 말하기를, “나는 불을 쬐는 사람이 부뚜막을 서로 다투고, 동숙자(同宿者)들이 좌석을 서로 다투게 하고 싶다. 지금 요주승은 한 낮선 노인네를 보았을 뿐인데, 어찌 내가 사군인 줄을 알았겠는가?”

리고 하니, 모두 웃었다. 이 날에 나는 처음으로 산행을 시험하여 20여리를 걸었는데 극도의 피곤으로 깊은 잠을 잤다. 한밤중에 깨어 보니, 달빛이 나왔다 들어갔다 하며, 여러 산봉우리에서 운기(雲氣)가 솟아오르고 있어, 나는 마음 속으로 기도를 하였다.

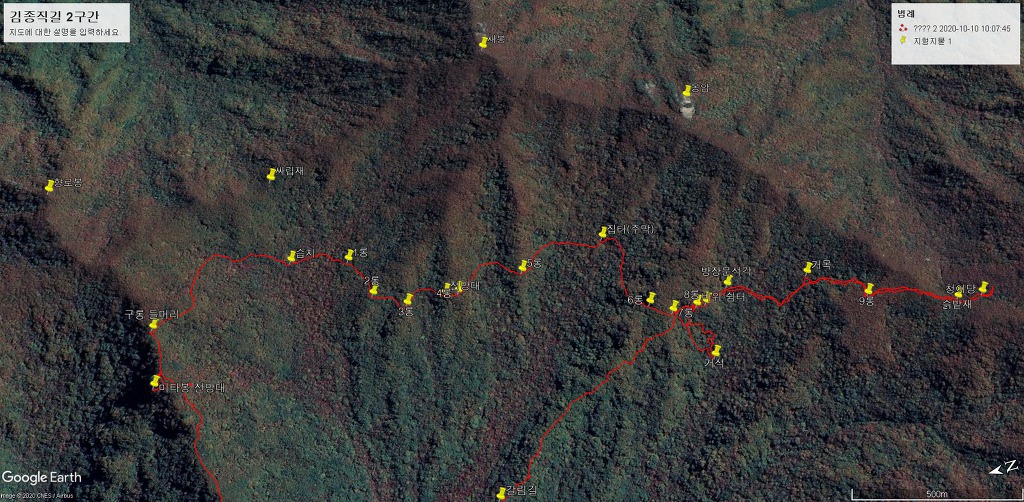

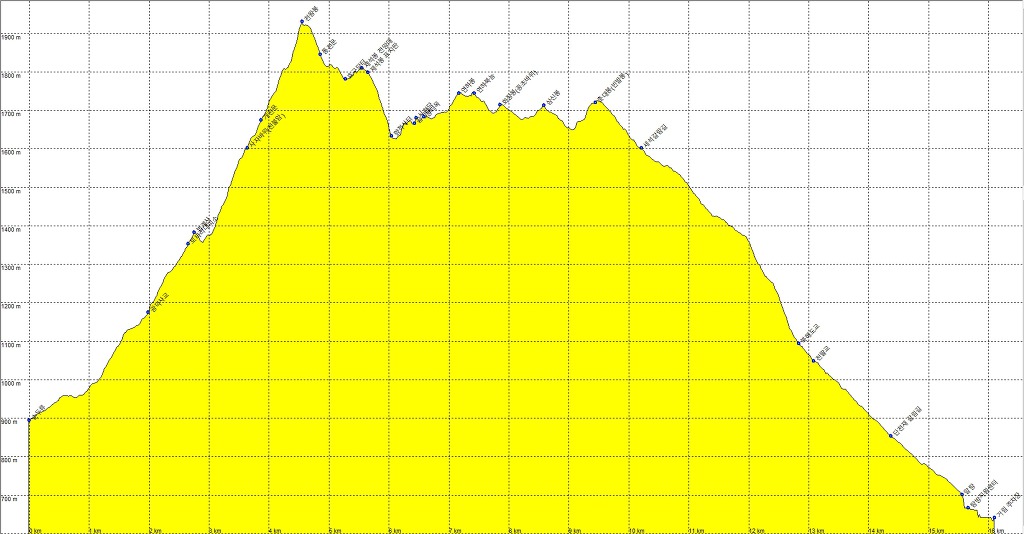

<하략>김종직길 2구간

광점동~두류암(頭流庵)~지산대~어름터~벽송사능선~미타봉~1,2,3,4,5(집터),6,7,8(거석),방장문,구롱(九隴)~슭밭재~청이당~9,8,7롱~두류암(頭流巖)~석상용장군묘~어름터~광점동

<개요>

김종직_유두류록

○ 1472년 8월 15일, 기묘일(양력 9월26일)

새벽에는 날이 더욱 흐려졌는데, 요주가 말하기를,

“빈도(貧道)가 오랫동안 이 산에 거주하면서 구름의 형태로써 점을 쳐본 결과, 오늘은 필시 비가 오지 않을 것입니다.”

라고 하였다. 그래서 나는 기뻐하며 짐을 싸는 인원을 줄여서 돌려보내고 절에서 나와 곧바로 푸른 등나무 덩굴이 깊숙히 우거진 숲속으로 나아갔다. 큰 나무가 저절로 말라 죽어 좁은 길에 넘어져 있으면서 외나무다리 역할을 하였는데 절반쯤 썩어 있는 가지가 그래도 땅을 지탱하고 있어 행마(行馬)와 같은 모습이여서, 머리를 숙이고 그 밑으로 지나갔다. 그리하여 한 언덕을 지나니, 해공이 말하기를,

“이것이 아홉 고개, 바로 구롱(九隴) 가운데 첫번째입니다.”

라고 하였다. 이어서 세번째, 네번째 언덕을 지나 한 동부(洞府)를 만났는데, 지경이 넓고 조용하고 깊고 그윽하며, 수목들이 태양을 가리고 등나무 덩굴이 덮이고 얽힌 가운데 계곡 물이 돌에 부딪혀 굽이굽이 소리가 들렸다. 그 동쪽은 산등성이인데 그리 험준하지 않았고, 그 서쪽으로는 지세가 점점 내려가는데 여기서 20리를 더 가면 의탄촌(義呑村)에 도달한다. 만일 닭과 개, 소나 송아지를 데리고 들어가서 나무를 깎아내고 밭을 개간하여 기장, 벼, 삼, 콩 등을 심어 가꾸고 산다면 무릉 도원(武陵桃源)보다 그리 못하지는 않을 듯했다. 그래서 내가 지팡이로 계곡의 돌을 두드리면서 유극기를 돌아보고 이르기를,

“아, 어떻게 하면 그대와 함께 은둔(隱遁)하기를 기약하고 이곳에 와서 노닐 수 있단 말인가?”

라고 하고는, 그에게 바위의 한가운데에 이끼를 긁어내고 이름을 쓰도록 하였다.

구롱을 다 지나서는 문득 산등성이를 타고 가는데, 가는 구름이 나직하게 삿갓을 스치고, 초목들은 비를 맞지 않았는데도 축축이 젖어 있으므로, 그제서야 하늘과의 거리가 멀지 않음을 알았다. 이로부터 몇 리 가지 않아 등성이를 돌아 남쪽으로 가면 바로 진주(晉州) 땅이다. 그런데 안개가 잔뜩 끼어서 먼 곳을 바라볼 수가 없었다.

청이당(淸伊堂)에 이르러 보니 지붕이 판자로 만들어졌다. 우리 네 사람은 각각 청이당 앞의 시내 바위를 차지하고 앉아서 잠깐 쉬었다.<하략>

김종직길 3구간

윗새재~집터~상류암터~청이당~마암(점심)~영랑대~중봉~천왕봉~천불암터~법계사~칼바위~중산리

<개요>

김종직_유두류록

○ 1472년 8월 15일, 기묘일(양력 9월26일)

<전략>

이로부터 영랑재(永郞岾)에 이르기까지는 길이 심하게 가팔라서, ‘봉선의기(封禪儀記)’에서 말한, “뒷사람은 앞사람의 발 밑을 보고, 앞사람은 뒷사람의 정수리를 보게 된다.”는 것처럼, 나무 뿌리를 부여잡아야만 비로소 오르내릴 수가 있었다. 그래서 이미 한낮이 지난 뒤에서야 비로소 영랑재로 올라갔다. 함양(咸陽)에서 바라보면 이 봉우리가 가장 높아 보이는데, 여기에 와서 보니, 다시 천왕봉(天王峯)을 올려다보게 되었다. 신라(新羅) 때 화랑(花郞)의 우두머리였던 영랑이 3천 명의 무리를 거느리고 산과 물을 찾아 노닐다가 일찍이 이 봉우리에 올랐었기 때문에 이렇게 이름한 것이다.

소년대(少年臺)는 봉우리가 곁에 있어 푸른 절벽이 만 길이나 되었는데, 이른바 소년이란 혹 영랑의 무리가 아니었는가 싶다. 내가 돌의 모서리를 안고 아래를 내려다보니, 곧 떨어질 것만 같았다. 그래서 종자(從者)들에게 절벽 난간에 가까이 가지 말도록 주의를 주었다.

이 때 구름과 안개가 다 사라지고 햇살이 내리비추자, 동서의 계곡들이 모두 환하게 트여 여기저기를 바라보니, 모두가 삼나무, 노송나무, 소나무, 녹나무로 그 중 3분의 1이나 말라 죽어 뼈만 앙상하게 서 있었다. 간간이 마치 그림처럼 단풍나무가 섞여 있었다. 그리고 등성이에 있는 나무들은 바람과 안개에 시달려서 가지와 줄기가 모두 왼쪽으로 치우쳐 주먹처럼 굽었으며 잎이 거세게 나부끼었다. 승려가 말하기를,

“여기에는 잣나무〔海松〕가 더욱 많으므로, 이 고장 사람들이 가을철마다 잣을 채취하여 공물로 충당하는데, 금년에는 잣이 달린 나무가 하나도 없으니, 만일 정한 액수대로 다 징수하려 한다면 우리 백성들은 어찌 하겠습니까? 수령께서 마침 보았으니, 이것은 다행한 일입니다.”

라고 하였다.

그리고 여기에는 곳곳에 서대초(書帶草)와 같은 풀이 있었는데, 부드럽고 질기면서 매끄러워 이것을 깔고 앉거나 누울 만하였다. 청이당 이하에는 오미자나무 숲이 많았지만, 이곳은 오미자 나무는 없고, 다만 땅두릅〔獨活〕과 당귀(當歸)만이 있었다.

해유령(蟹踰嶺)을 지나면서 보니 곁에 선암(船巖)이 있었는데, 법종(法宗)이 말하기를,

“상고 시대에 바닷물이 산릉(山陵)을 넘쳐 흐를 때 이 바위에 배〔船〕를 매어두었는데, 방게〔螃蟹〕가 여기를 지나갔으므로 이렇게 이름한 것입니다.”

하였다. 그래서 내가 웃으며 말하기를,

“그대의 말이 사실이라면 그때의 생물들은 모두 하늘을 부여잡고 살았단 말인가?”

라고 하였다.

또 등성이의 곁을 따라 남쪽으로 중봉(中峯)을 올라가 보니, 산중에 융기하여 봉우리가 된 것들은 모두가 돌로 되었는데, 유독 이 봉우리만이 위에 흙을 이고서 단정하고 장중하게 자리하고 있으므로, 발걸음을 자유로이 뗄 수가 있었다. 여기에서 약간 내려와 마암(馬巖)에서 쉬는데, 샘물이 차고 맑아서 마실 만하였다. 가뭄이 들었을 때, 사람을 시켜 이 바위에 올라가서 마구 뛰며 배회하게 하면 반드시 비를 얻게 되는데, 내가 지난해와 금년 여름에 사람을 보내서 시험해 본 결과, 자못 효험이 있었다.

신시(申時)에야 천왕봉을 올라가 보니, 구름과 안개가 성하게 일어나 산천이 모두 어두워져서 중봉(中峯) 또한 보이지 않았다.<하략>

김종직길 4구간

순두류~법계사~천왕봉~제석봉~향적사~서천당~촛대봉~세석~거림

<개요>

김종직_유두류록

○ 1472년 8월 15일, 기묘일(양력 9월26일)

<전략>

신시(申時)에야 천왕봉을 올라가 보니, 구름과 안개가 성하게 일어나 산천이 모두 어두워져서 중봉(中峯) 또한 보이지 않았다. 해공과 법종이 먼저 성모묘(聖母廟)에 들어가서 소불(小佛)을 손에 들고 날씨가 개이게 해달라고 외치며 희롱하였다. 나는 처음에 이를 장난으로 여겼는데, 물어보니 말하기를,

“세속에서 이렇게 하면 날이 갠다고 합니다.”

라고 하였다. 그래서 나는 손발을 씻고 관대(冠帶)를 정제한 다음 석등(石磴)을 잡고 올라가 사당에 들어가서 술과 과일을 올리고 성모에게 다음과 같이 고하였다.

“저는 일찍이 선니(宣尼)가 태산(泰山)에 올라 구경했던 일 과 한자(韓子)가 형산(衡山)에 유람했던 뜻을 사모해 왔으나, 직무에 얽매여 소원을 이루지 못했습니다. 그런데 이번 중추(仲秋)에 남쪽 지경에 농사를 살피다가, 높은 봉우리를 쳐다보니 그 정성이 그치지 않았습니다. 그리하여 마침내 진사(進士) 한인효(韓仁孝), 유호인(兪好仁), 조위(曺偉) 등과 함께 구름 사다리〔雲梯〕를 타고 올라가 사당의 밑에 당도했는데, 비구름의 귀신이 빌미가 되어 운물(雲物)이 뭉게뭉게 일어나므로, 황급하고 답답한 나머지 좋은 때를 헛되이 저버리게 될까 염려하여, 삼가 성모께 비나니, 이 술잔을 흠향하시고 신통한 공효로써 보답하여 주소서. 그래서 오늘 저녁에는 하늘이 말끔해져서 달빛이 낮과 같이 밝고, 명일 아침에는 만리 경내가 환히 트여서 산과 바다가 절로 구분되게 해 주신다면 저희들은 장관(壯觀)을 이루게 되리니, 감히 그 큰 은혜를 잊겠습니까.”

제사를 마치고는 함께 신위(神位) 앞에 앉아서 술을 두어 잔씩 나누고 파하였다. 그 사옥(祠屋)은 다만 3칸으로 되었는데, 엄천리(嚴川里) 사람이 고쳐 지은 것으로, 이 또한 판자 지붕에다 못을 박아놓아서 매우 튼튼하였다. 이렇게 하지 않으면 바람에 날릴 수밖에 없었다. 두 승려가 그 벽(壁)에 그림을 그려 놓았는데, 이것이 이른바 성모(聖母)의 옛 석상(石像)이란 것이었다. 그런데 눈썹과 눈, 쪽머리〔髻鬟〕에는 모두 분대(粉黛)를 발라놓았고 목에는 갈라진 틈이 있으므로 그 사실을 물어보니 말하기를,

“태조(太祖)가 인월역(引月驛)에서 왜구(倭寇)와 싸워 승첩을 거두었던 해에 왜구가 이 봉우리에 올라와 그 곳을 찍고 갔으므로, 후인이 풀을 발라서 다시 붙여놓은 것입니다.”

라고 하였다. 그 동편으로 움푹 들어간 석루(石壘)에는 해공 등이 희롱하던 소불(小佛)이 있는데, 이를 국사(國師)라 호칭하며, 세속에서는 성모의 음부(淫夫)라고 전해오고 있었다. 그래서 또 묻기를,

“성모는 세속에서 무슨 신(神)이라 하는가?”

라고 하니, 대답하기를,

“석가(釋迦)의 어머니인 마야부인(摩耶夫人)입니다.”

라고 하였다. 아! 이런 일이 있다니. 서축(西竺)과 우리나라는 천 개 백 개의 세계(世界)로 막혀 있는데, 가유국(迦維國)의 부인이 어떻게 이 땅의 귀신이 될 수 있겠는가? 내가 일찍이 이승휴(李承休)의 《제왕운기(帝王韻記)》를 읽어보니, ‘성모가 선사를 명했다〔聖母命詵師〕’라는 주석에 이르기를,

“지금 지리산의 천왕(天王)이니, 바로 고려 태조(高麗太祖)의 비(妣)인 위숙 왕후(威肅王后)를 가리킨다.”라고 하였다.이는 곧 고려 사람들이 선도 성모(仙桃聖母)에 관한 말을 익히 듣고서 자기 임금의 계통을 신격화시키기 위하여 이런 말을 만들어낸 것인데, 이승휴는 그 말을 믿고 《제왕운기》에 기록해 놓았으니, 이도 고증하지 않을 수 없다. 그런데 더구나 승려들의 세상을 현혹시키는 황당무계한 말임에랴. 또 이미 마야부인이라 하고서 국사(國師)로써 더럽혔으니, 그 무례하고 방자하며 공경스럽지 못한 것이 무엇이 이보다 더 심하겠는가? 이것을 변론하지 않을 수 없다.

날이 또 어두워지자 음습하고 찬 바람이 매우 거세게 동서쪽에서 마구 불어와, 그 기세가 마치 집을 뽑고 산악을 진동시킬 듯하였고, 안개가 모여들어서 의관(衣冠)이 모두 축축해졌다. 사당 안에서 네 사람이 서로를 베개삼아 누웠노라니, 차가운 기운이 뼈에 사무치므로 다시 두터운 솜 옷을 껴입었다. 종자(從者)들은 모두 덜덜 떨며 어쩔 줄을 몰랐으므로, 큰 나무 서너 개를 태워서 불을 쬐게 하였다.

밤이 깊어지자 달빛이 어슴푸레하게 보이므로, 기뻐서 일어나 보니 이내 검은 구름에 가려져 버렸다. 누(壘)에 기대서 사방을 내려다보니, 천지와 사방이 서로 한데 잇닿아 마치 큰 바다 가운데서 하나의 작은 배를 타고 올라갔다 기울었다 하면서 곧 파도 속으로 빠져들 것만 같은 기분이었다. 그래서 세 사람에게 웃으며 이르기를,

“비록 퇴지(退之)의 정성과 일의 기미를 미리 살펴 아는 도술(道術)은 없을지라도 다행히 그대들과 함께 기모(氣母)를 타고 혼돈(混沌)의 근원에 떠서 노닐게 되었으니, 어찌 좋은 일이 아니겠는가?”

라고 하였다.○ 1472년 8월 16일, 경진일(양력 9월27일)

비바람이 아직 거세므로, 먼저 향적사(香積寺)에 종자들을 보내어 밥을 준비해 놓고 지름길을 헤치고 와서 맞이하도록 하였다. 정오가 지나서는 비가 약간 그쳤는데 돌다리가 몹시 미끄러우므로, 사람을 시켜 붙들게 하여 내려왔다. 몇 리쯤 가니 철쇄로(鐵鎖路)가 있었는데 매우 위험하므로, 석혈(石穴)을 뚫고 나와 힘껏 걸어 향적사에 이르렀다. 향적사에는 승려가 남아 있지 않은 기간이 벌써 2년이나 되었지만 계곡 물은 아직도 쪼개진 나무에 의지하여 졸졸 흘러서 물통으로 떨어졌다. 창문의 자물쇠와 향반(香槃)의 기름이 이전처럼 남아 있었으므로, 깨끗이 청소하도록 하고 분향(焚香)하게 한 다음 들어가 거처하였다.

날이 저물 무렵 자욱한 구름이 천왕봉으로부터 거꾸로 불려 내려오는데, 그 빠르기가 일순간도 채 안 되었다. 그리하여 먼 하늘에는 석양이 반사된 데도 있어, 나는 손을 들어 매우 기뻐하면서, 문 앞의 너른 바위로 나아가 바라보니, 육천(䔖川)이 길게 이어져 있고, 여러 산과 해도(海島)는 완전히 혹은 반쯤만 드러나고 혹은 꼭대기만 드러나, 장막 안에 있는 사람의 상투를 보는 것과 같았고, 꼭대기를 쳐다보니 겹겹의 봉우리가 둘러싸여 어제 어느 길로 내려왔는지 알 수가 없었다.

사당 옆에 있는 흰 깃발은 남쪽으로 펄럭였는데, 회화승(繪畫僧)이 나에게 그 곳을 알 수 있도록 알려준 것이다. 여기에서 남북의 두 바위를 내키는대로 구경하면서 달이 뜨기를 기다렸는데, 이 때는 동방(東方)이 완전히 맑지않았다. 다시 추위를 견디기 힘들어 등걸불을 태워서 집을 훈훈하게 한 다음에야 잠자리에 드니, 한밤중에는 별빛과 달빛이 모두 환하였다.

○ 1472년 8월 17일, 신사일(양력 9월29일)

새벽녘 해가 양곡(暘谷)에서 솟아오르는데 반짝반짝 빛나는 기운이 노을 빛깔이었다. 좌우에서는 모두 내가 몹시 피곤하여 다시 천왕봉을 오르기는 힘들 것이라고 여겼다. 그러나 생각컨대, 수일 동안 짙게 흐리던 날이 갑자기 개어 하늘이 나를 대단히 도와준 것인데, 지금 지척에 있으면서 힘써 다시 올라가지 않는다면 평생 동안 마음속에 담아온 것을 끝내 씻어내지 못하리라 여겨졌다.

그래서 마침내 새벽밥을 재촉하여 먹고는 아랫도리를 걷어 올리고 지레 석문(石門)을 통하여 올라가는데, 신에 밟힌 초목들은 모두 고드름이 붙어 있었다. 성모묘에 들어가서 다시 술잔을 올리고 사례하기를,

“오늘은 천지가 맑게 개이고 산천이 환하게 트였으니, 이는 실로 신의 도움을 힘입은 것이라, 참으로 깊이 기뻐하며 감사드립니다.”

라고 하고, 이에 유극기, 해공과 북루(北壘)를 올라가니, 조태허는 벌써 판옥(板屋)에 올라가 있었다. 아무리 높이 나는 큰 기러기와 고니일지라도 우리보다 더 높이 날 수는 없었다.

이 때 막 날이 개니 사방에는 구름 한 점도 없고, 다만 대단히 아득하여 끝을 볼 수가 없었다. 그래서 내가 말하기를,

“대체로 먼 데를 구경하면서 그 요령이 없다면 나무꾼의 소견과 무엇이 다르겠는가? 그러니 어찌 먼저 북쪽을 바라본 다음, 동쪽, 남쪽, 서쪽을 차례대로 바라보고 또 가까운 데로부터 시작하여 먼 데에 이르는 것이 좋지 않겠는가?”

라고 하니, 해공이 그 방도를 아주 잘 일러 주었다.

이 산은 북쪽에서 이어와서 남원(南原)에 이르러 우뚝 솟아난 것이 반야봉(般若峯)인데, 동쪽으로 거의 이백 리를 뻗어 와 이 봉우리에 이르러 재차 우뚝하게 솟아 올라 북쪽으로 이어져 다하였다. 그 사면(四面)의 빼어남을 경쟁하고 흐름을 다투는 조그만 봉우리와 계곡들에 대해서는 계산에 능한 사람이라도 그 숫자를 다 헤아릴 수가 없었다.

살펴보면 성첩(城堞)을 끌어서 둘러놓은 것과 같이 생긴 것은 함양(咸陽)의 성(城)일 듯하고, 청황색이 복잡하게 섞인 속에 흰 무지개가 관통한 것과 같은 모습은 진주(晉州)의 강과 같은 듯하며, 푸른 산봉우리들이 한점씩 얽히어 사방으로 가로질러서 곧게 늘어 선 것들은 남해(南海)와 거제(巨濟)의 군도(群島)일 듯하다. 산음(山陰), 단계(丹谿), 운봉(雲峯), 구례(求禮), 하동(河東) 등의 고을들은 모두 겹겹의 산골짜기에 자리잡고 있어서 볼 수가 없었다.

그리고 북쪽으로 지척에 있는 산들은 바로 황석(黃石) [안음(安陰)에 있다.]과 취암(鷲巖) [함양(咸陽)에 있다.]이고, 멀리 있는 것들은 덕유(德裕) [함음(咸陰)에 있다.], 계룡(鷄龍) [공주(公州)에 있다.], 주우(走牛) [금산(錦山)에 있다.], 수도(修道) [ 지례(知禮)에 있다.], 가야(伽耶) [성주(星州)에 있다.]이다.

또 동북쪽으로 지척에 있는 산들은 황산(皇山) [산음(山陰)에 있다.]과 감악(紺嶽) [삼가(三嘉)에 있다.]이고, 멀리 있는 것들은 팔공(八公) [대구(大丘)에 있다.], 청량(淸涼) [안동(安東)에 있다.] 이다.

동쪽으로 지척에 있는 산들은 도굴(闍崛) [의령(宜寧)에 있다.]과 집현(集賢) [진주(晉州)에 있다.]이고, 멀리 있는 것들은 비슬(毗瑟) [현풍(玄風)에 있다.], 운문(雲門) [청도(淸道)에 있다.], 원적(圓寂) [양산(梁山)에 있다.]이다.

동남쪽으로 지척에 있는 산은 와룡(臥龍) [사천(泗川)에 있다.]이고, 남쪽으로 지척에 있는 산들은 병요(甁要) [하동(河東)에 있다.]와 백운(白雲) [광양(光陽)에 있다.]이고, 서남쪽으로 멀리 있는 산은 팔전(八顚) [흥양(興陽)에 있다.]이다.

서쪽으로 지척에 있는 산은 황산(荒山) [운봉(雲峯)에 있다.]이고, 멀리 있는 것들은 무등(無等) [광주(光州)에 있다.], 변산(邊山) [부안(扶安)에 있다.], 금성(錦城) [나주(羅州)에 있다.], 위봉(威鳳) [고산(高山)에 있다.], 모악(母岳) [전주(全州)에 있다.], 월출(月出) [영암(靈巖)에 있다.]이고, 서북쪽에 멀리 있는 산은 성수(聖壽) [장수(長水)에 있다.]이다.

이상의 산들이 혹은 조그마한 언덕 같기도 하고, 용이나 범 같기도 하며, 혹은 음식 접시들을 늘어놓은 것 같기도 하고, 칼끝 같기도 한데, 그 중에 동쪽의 팔공산과 서쪽의 무등산만이 여러 산들보다 약간 높게 보인다. 그리고 계립령(鷄立嶺) 이북으로는 푸른 산 기운이하늘에 널리 퍼져 있고, 대마도(對馬島) 이남으로는 신기루가 하늘에 닿아 있어, 안계(眼界)가 이미 다하여 더 이상은 분명하게 볼 수가 없었다. 유극기에게 알 만한 것을 기록하게 한 것이 이상과 같다.

마침내 서로 돌아보고 자축하여 말하기를,

“예로부터 이 봉우리를 오른 사람들은 많겠지만, 어찌 오늘날 우리들만큼 유쾌한 구경이야 했겠는가?”

라고 하고는, 누(壘)를 내려와 바위에 걸터앉아 술 두어 잔을 마시고 나니, 해가 이미 정오였다. 여기에서 영신사와 좌고대를 바라보니, 아직도 멀리 있었다.

속히 석문(石門)을 통해 내려와 중산(中山)에 올라가 보니 이곳도 토봉(土峯)이었다. 고을 사람들이 엄천(嚴川)을 경유하여 오르는 자들은 북쪽에 있는 제이봉(第二峯)을 중산이라 하는데, 마천(馬川)을 경유하여 오르는 자들은 증봉(甑峯)을 제일봉으로 삼고 이 봉우리를 제이봉으로 삼기 때문에 그들 또한 이것을 중산이라 일컫는다. 여기서부터는 모두 산등성이를 따라서 갔는데, 그 중간에 기이한 봉우리가 10여 개나 있어, 모두 올라서 사방 경치를 바라볼 만하기는 상봉(上峯)과 서로 비슷했으나, 아무런 명칭이 없었다. 그러자 유극기가 말하기를,

“선생께서 이름을 지어주시면 좋겠습니다.”

라고 하므로, 내가 말하기를,

“고증할 수 없는 일은 믿어주지 않음에야 어찌하겠는가?”

라고 하였다. 이곳 숲에는 마가목(馬價木)이 많은데, 지팡이를 만들만 하였으므로, 종자를 시켜 매끄럽고 곧은 것을 골라서 가져오게 하였더니, 잠깐 사이에 한 다발을 가져왔다.

증봉(甑峯)을 넘어 진펄의 평원에 이르니, 마치 문설주와 문지방의 형상으로 굽은 단풍나무가 좁은 길에 서 있었는데, 그 곳을 지나가는 사람은 모두 등을 구부려야 했다.<하략>

김종직길 5구간

백무동~가내소폭포~한신바위~세석대피소~창불대~영신봉~좌고대~비로봉~기도터~영계~영신대~아리왕탑~옥청~좌고대~바른재(한신)능선~백무동

<개요>

○ 1472년 8월 17일, 신사일(양력 9월29일)

<전략>

산의 등성이에 위치한 이 평원은 5, 6리쯤 넓게 탁 트인 곳에 숲이 무성하고 샘물이 돌아 흘렀으므로, 사람이 농사를 지어서 먹고 살기에 적당하였다.

시냇가에는 두어 칸 되는 초막〔草廠〕이 있었는데, 빙 둘러 섶으로 울짱을 치고 온돌〔土炕〕도 놓았다. 이것은 내상군(內廂軍)이 매〔鷹〕를 잡는 막사였다. 나는 영랑재(永郞岾)로부터 이 곳에 이르는 동안, 언덕과 산 곳곳에 설치해 놓은 매잡이 도구를 이루 다 헤아릴 수 없이 보아왔다. 아직은 가을이 깊지 않아 매 잡는 사람을 찾아 볼 수 없었다. 은하수〔雲漢〕사이를 날아간다는 매가 어찌 이 빼어난 곳에 큼직한 덫을 설치해 두고 엿보는 자가 있는 줄을 알겠는가? 그래서 미끼를 보고 그것을 탐하다가 갑자기 그물에 걸려 노끈에 매이게 되니, 이것으로도 사람을 경계할 수 있겠다. 그리고 나라에 바치는 것은 고작 1, 2련(連)에 불과한데, 재미있는 놀이 욕구를 충족시키기 위해 가난한 백성들로 하여금 눈보라를 견뎌가면서 밤낮으로 천 길 산봉우리의 꼭대기에 엎드려 있게 하니, 어진 마음이 있는 사람으로서는 차마 못할 일이다.

저물녘에 창불대(唱佛臺)를 올라가 보니, 깎아지른 절벽이 너무 높아서 그 아래는 밑이 보이지 않았고, 그 위에는 초목은 없고 다만 철쭉〔躑躅〕두어 떨기와 영양(羚羊)의 똥만이 있을 뿐이었다. 여기에서 두원곶(荳原串), 여수곶(麗水串), 섬진강(蟾津江)의 굽이굽이를 내려다보니, 산과 바다가 서로 맞닿아 더 기이한 광경이었다.

해공이 여러 산골짜기가 모인 곳을 가리키면서 신흥사동(新興寺洞)이라고 하였다. 일찍이 절도사(節度使) 이극균(李克均)이 호남(湖南)의 도적 장영기(張永己)와 여기에서 싸웠는데, 장영기는 개나 쥐 같은 자라서 험준한 곳을 이용했기 때문에 이공(李公) 같은 지략과 용맹으로도 그가 달아나는 것을 막지 못하고, 끝내 장흥 부사(長興府使)에게로 공(功)이 돌아갔으니, 탄식할 일이다.

해공이 또 악양현(岳陽縣)의 북쪽을 가리키면서 청학사동(靑鶴寺洞)이라고 하였다. 아! 이곳이 옛날에 신선(神仙)이 산다는 곳인가. 인간의 세계와 그리 서로 멀지도 않은데, 미수(眉叟) 이인로(李仁老)는 어찌하여 이 곳을 찾다가 못 찾았던가? 그렇다면 호사가가 그 이름을 사모하여 절을 짓고서 그 이름을 기록한 것인가?

해공이 또 그 동쪽을 가리키면서 쌍계사동(雙溪寺洞)이라고 하였다. 세속에 얽매이지 않았던 고운 최치원이 일찍이 노닐었던 곳으로 각석(刻石)이 남아 있었다. 기개를 지닌데다 난세를 만났으므로, 중국에서 불우했을 뿐만 아니라, 우리나라에서도 받아들여지지 않았다. 마침내 고고하게 속세 밖에 은둔함으로써 깊고 그윽한 산천은 모두 그가 노닐며 거쳐간 곳이었으니, 세상에서 그를 신선이라 칭하는 데에 부끄러움이 없겠다.

영신사(靈神寺)에서 머물렀는데 여기는 승려가 한 사람뿐이었고, 절 북쪽 비탈에는 석가섭(石迦葉) 한 구(軀)가 있었다. 세조 대왕(世祖大王) 때에 매양 중사(中使)를 보내서 향(香)을 내렸는데, 그 석가섭의 목에도 갈라진 곳이 있는데, 이 또한 왜구(倭寇)가 찍은 자국이라고 했다. 아! 왜구는 참으로 도적이로다. 산 사람들을 남김없이 도륙했는데, 성모와 가섭의 머리까지 또 칼로 베는 화를 입혔으니, 어찌 비록 아무런 감각이 없는 돌일지라도 사람의 형상을 닮은 까닭에 환난을 당한 것이 아니겠는가? 그 오른쪽 팔뚝에는 마치 불에 탄 듯한 흉터가 있는데, 이 또한 “겁화(劫火)에 불탄 것인데 조금만 더 타면 미륵(彌勒)의 세대가 된다.”고 한다. 대체로 돌의 흔적이 본디 이렇게 생긴 것인데, 이것을 가지고 황당하고 괴이한 말로 어리석은 백성을 속여서, 내세(來世)의 이익을 추구하는 자들에게 서로 다투어 돈과 베를 보시(布施)하게 하고 있으니, 참으로 가증스러운 일이다.

가섭전(迦葉殿)의 북쪽 봉우리에는 두 바위가 우뚝 솟아 있는데, 이른바 좌고대라는 것이다. 그 중 하나는 밑은 둥글게 서리었고 위는 뾰족한 데다 꼭대기에 네모난 돌이 얹혀져서 그 넓이가 겨우 한 자 정도였는데, 승려의 말에 의하면, 그 위에 올라가서 예불(禮佛)을 하는 자가 있으면 증과(證果)를 얻는다고 한다. 이 때 종자인 옥곤(玉崑)과 염정(廉丁)은 능란히 올라가 예배를 하므로, 내가 절에서 그들을 바라보고는 급히 사람을 보내서 꾸짖어 중지하게 하였다. 이 무리들은 매우 어리석어 거의 콩과 보리도 구분하지 못하는데, 능히 스스로 이와 같이 목숨을 내거니, 부도(浮屠)가 백성을 잘 속일 수 있음을 여기에서 짐작할 수 있겠다.

법당(法堂)에는 몽산 화상(蒙山和尙)의 그림 족자가 있는데, 그 위에 쓴 찬(贊)에,匪懈堂 李瑢(안평대군)

頭陁第一。是爲抖擻。: 마하가사파존자께서는 두타 수행인 두수를 바르게 실천하시어

外已遠塵。內已離垢。: 밖으로 이미 번뇌를 떨치시고, 안으로 離垢의 경지에 오르셨네

得道居先。入滅於後。: 앞서 道(아라한과)를 깨달으시고 뒤에 적멸의 경지에 드셨으니

雪衣雞山。千秋不朽。: 눈 덮인 계족산에 깃들어 천추에 사라지지 않고 길이 전하리라

(* 몽산 : 원나라 고승 몽산화상. * 贊(讚) : 다른 사람의 書畵를 기리는 글. * 匪懈堂 : 안평대군의 호, 三絶 ; 시서화. * 雞山 : 계족산 영신봉을 가리킴)

하였고, 그 곁의 인장(印章)은 청지(淸之)라는 소전(小篆)이었으니, 이것이 바로 비해당(匪懈堂)의 삼절(三絶)이었다.

그 동쪽 섬돌 아래에는 영계(靈溪)가 있고, 서쪽 섬돌 아래에는 옥천(玉泉)이 있는데, 물맛이 매우 좋아서 이것으로 차를 달인다면 중령(中泠), 혜산(惠山)도 아마 이보다 낫지는 못할 듯하였다. 샘의 서쪽에는 무너진 절이 우뚝하게 서 있었는데, 이것이 바로 옛 영신사이다. 그 서북쪽으로 높은 봉우리에는 조그마한 탑(塔)이 있었는데, 그 돌의 결이 아주 곱고 매끄러웠다. 이 또한 왜구에 의해 넘어졌던 것을 뒤에 다시 쌓고 그 중심에 철(鐵)을 꿰어놓았는데, 두어 개의 층은 유실되었다.

○ 1472년 8월 18일, 임오일(양력 9월30일)

일찍 일어나 문을 여니, 섬진강(蟾津江)에 조수(潮水)가 넘쳐났는데, 자세히 보니 남기(嵐氣)가 평평하게 펼쳐져 있었다. 밥을 먹고 절의 서북쪽으로 내려와 고개 위에서 쉬면서 반야봉을 바라보니, 대략 60여 리쯤 되는 것 같았다. 이제는 두 발이 다 부르트고 근력이 다하여, 구경하고 싶어도 억지로 할 수가 없어서 지름길로직지봉(直旨峯)을 돌아내려오는데, [徑由直旨而下 : 곧바로 지름길을 따라 내려오는데, 直指로 봄]길이 나아갈수록 가파랐다. 나무 뿌리를 잡고 돌 모서리를 디뎌 가며 내려가는데 수십 리의 길이 이와 같았다. 이곳에서 동쪽으로 얼굴을 돌려 바라보니, 천왕봉이 바로 지척에 있는 듯 하였다. 이곳에는 대나무 끝에 간혹 열매가 있어 사람들이 따서 가져갔다. 백 아름이 될만한 큰 소나무들이 깊은 골짜기에 즐비하게 서 있었으니, 평소에 보지 못한 것들이었다.

높은 기슭을 내려와서 보니, 두 골짜기의 물이 합쳐지는 지점에 숲과 산줄기를 진동시킬 만한 물소리가 뿜어 나왔으며, 백 자 정도 깊은 맑은 못에는 고기들이 이리저리 헤엄쳐 놀았다. 우리 네 사람들은 여기서 손에 물을 떠서 양치질을 하고 비탈길을 따라서 지팡이를 짚 갔는데 즐거운 여정이었다.

골짜기 입구에는 야묘(野廟)가 있었는데, 마부가 말을 끌고 와서 기다리고 있었다. 옷을 갈아입고 말에 올라 실택리(實宅里)에 이르니 부로(父老) 두어 사람이 길 아래에서 맞이하여 절하면서 말하기를,

“사군(使君)께서 산을 유람하는 사이 아무 탈도 없었으니, 감히 하례드립니다.”

라고 하므로, 나는 그제서야 백성들이 내가 유람하느라 일을 접어두었다 하여 나를 허물하지 않은 것을 보고 기뻐하였다.

해공은 군자사로 가고, 법종은 묘정사(妙貞寺)로 가고, 조태허, 유극기, 한백원은 용유담(龍游潭)으로 유람하러 가고, 나는 등귀재(登龜岾)를 넘어 바로 군재(郡齋)로 돌아왔는데, 나가 유람한 지 5일 만에 가슴 속과 용모가 트이고 단정해짐을 갑자기 느끼게 되어, 처자(妻子)나 이서(吏胥)들이 나를 보더라도 전일과 다를 것 같았다.

아! 두류산처럼 높고 장엄하고 빼어난 산이 중원(中原)에 있었더라면 반드시 숭산(嵩山)과 태산(泰山)보다 먼저 천자(天子)가 올라가 금니(金泥)를 입힌 옥첩 옥검(玉牒玉檢)을 봉(封)하여 상제(上帝)에게 승중(升中)하였을 것이다. 그렇지 않다면 응당 무이산(武夷山), 형악(衡嶽)에 견주어서, 저 박아(博雅)하기로는 한 창려(韓昌黎), 주 회암(朱晦庵), 채 서산(蔡西山) 같은 이나, 수련(修煉)을 한 이로는 손 흥공(孫興公) , 여 동빈(呂洞賓) , 백 옥섬(白玉蟾) 같은 이들이 서로 연달아 이 산중을 노닐며 거처하였을 것이다. 하지만 지금은 유독 군적(軍籍)을 도피하여 부처를 모신다는 용렬한 사내나 도피한 천인들의 소굴이 되어 있으니, 오늘날 우리 들이 한 차례나마 산에 올라 유람하여 그나마 평소에 원하던 것에 보답하기는 했지만, 세속의 일들에 급급하여 두루 청학동을 찾아보고 오대(五臺)를 유람하여, 기이하고 그윽함을 찾아보지 못했으니, 어찌 이 산의 불우(不遇)이겠는가? 자미(子美)의 ‘방장삼한(方丈三韓)’의 시구를 길이 읊조리니, 정신이 날아오름을 스스로 느끼지 못하겠구나.

임진년 중추(仲秋) 5일 후에 쓰노라.

적양(赤楊) -- 오리나무

손 흥공(孫興公) -- 진(晉)나라 때의 은사(隱士)

여 동빈(呂洞賓) -- 당(唐)나라 때의 도사(道士)

백 옥섬(白玉蟾) -- 송(宋)나라 때 은사(隱士)'지리 산길탐구(지명,지도)' 카테고리의 다른 글

지리 지도-간미능선-차일봉능선(종석대,간미봉,지초봉) (0) 2020.11.04 지리-남북종주 지도 (0) 2020.08.11 지리-화대종주 지도 (0) 2020.08.11 지리-태극종주 지도 (0) 2020.08.11