-

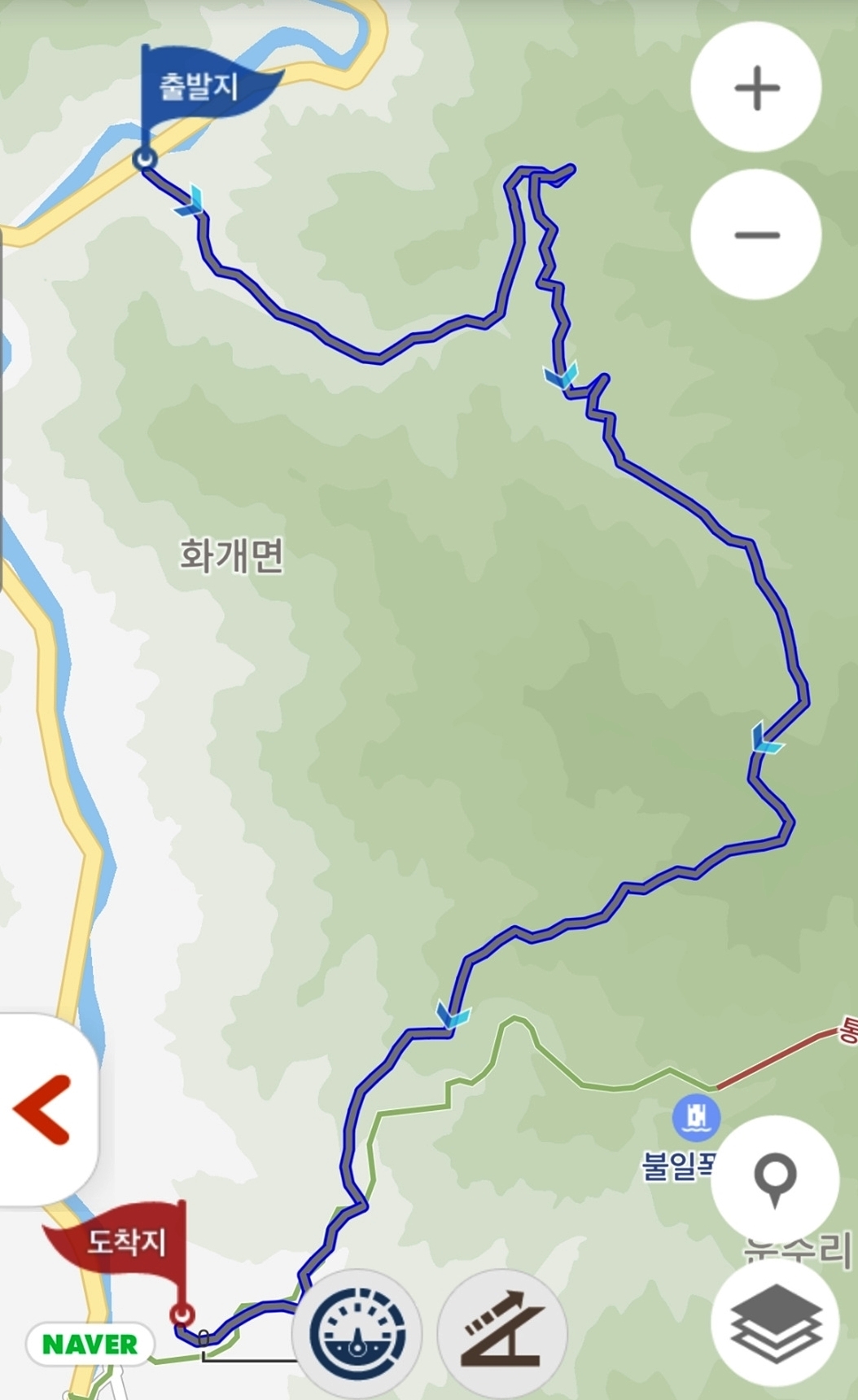

선유동계곡, 사리암터, 국사암능선지리 산행기 2022. 4. 3. 18:15

# 언제: 2022년 04월 02일 토요일

# 산행지: 선유동계곡, 물골, 사리암터, 고사마을터, 국사암능선, 쌍계사, 화개 벚꽃십리길, 봄 바람 맞으며 길 걷다.

# 산행거리: 10.11Km 06시간15분

# 산행루트: 대성교 - 산유동계곡 - 물골 - 마을터 - 사리암터 - 부도탑 - 고사마을사면길 - 선유동계곡길 - 선유동계곡

지네능선 - 국사암능선 - 쌍계사

# 산행지도

# 산행사진

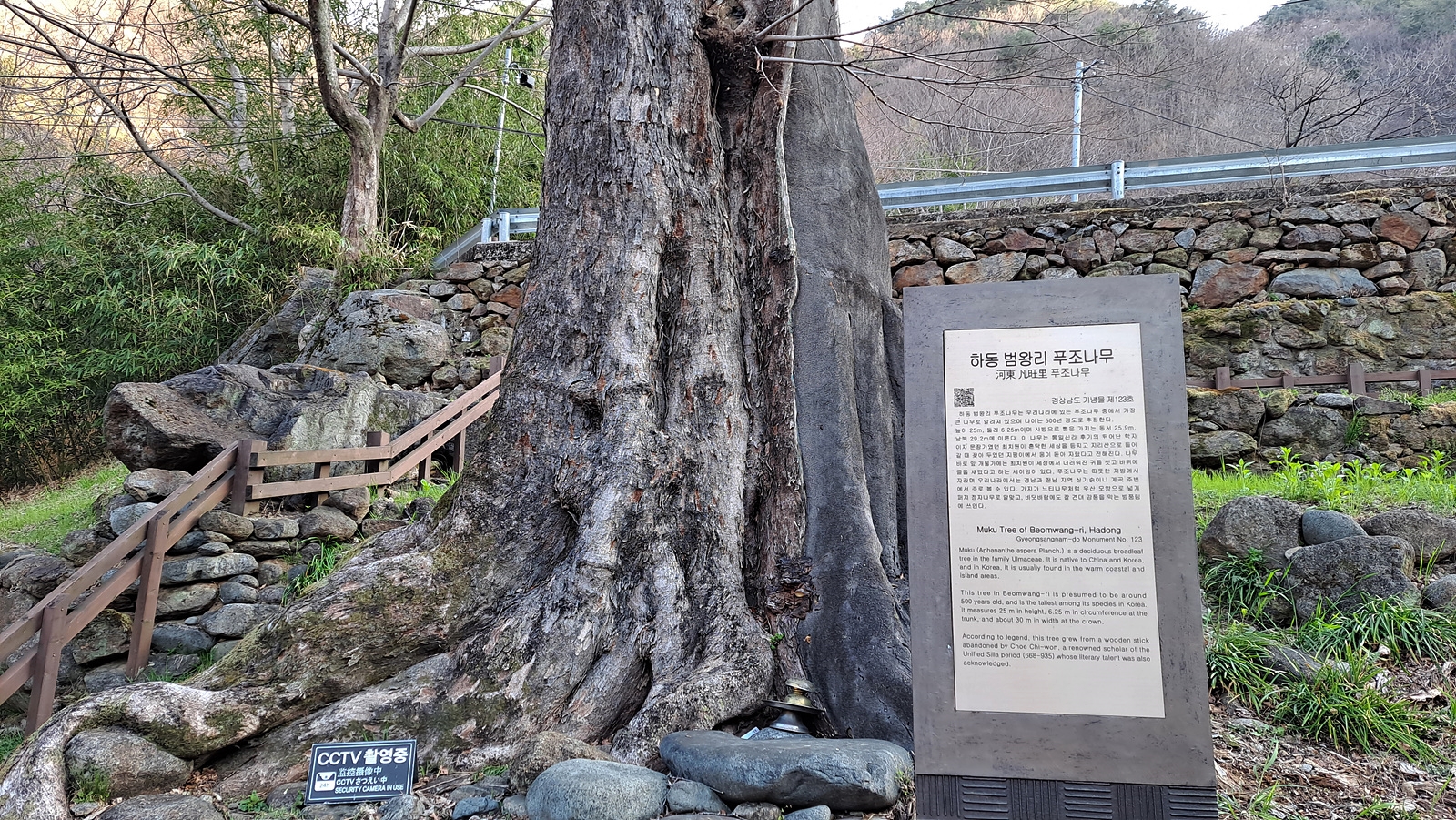

하동범왕리,河東凡旺里 - 경상남도 기념물 제123호

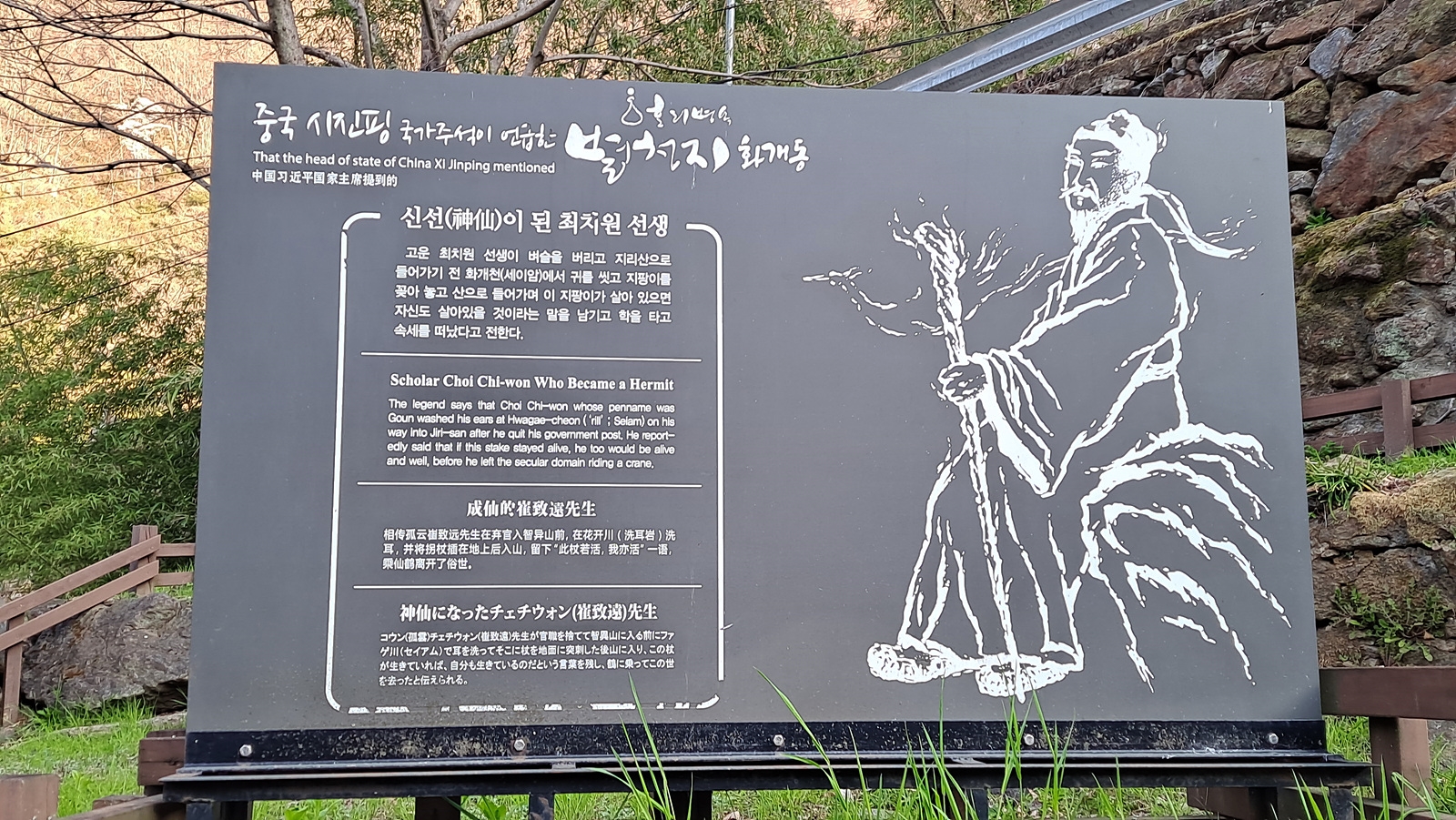

하동범왕리 푸조나무는 높이 25m 둘레 6.25m로서 수령은 약 600년 된 것으로 추정된다. 고운 최치원선생이 속세를 등지고 지리산에 들어갈 때 꽂아둔 지팡이에서 움이 터 자란 나무라고 전하여 오고 있다. 고운선생은 입살할 때 '이 나무가 살아 있으면 나도 살아있고, 이 나무가 죽으면 나도 이 세상에 없을 것이다'라는 말을 남겼다고 한다. 선생께서는 앞 개울가 바위에서 세상풍진에 대하여 더러워진 귀를 씻고 떠났다고 하여 후세사람들은 그 바위를 "세이암"이라 부른다.

하동군 화개면 신흥리 세이암 근처 물은 유리알처럼 맑아 잔잔한 흐름을 이루고 계곡마다 바위를 휘돌아 흐른다. 주변에는 기암과 괴석이 울창한 수림과 어울려 아기자기한 풍치가 선경(仙境)을 이룬다. 의신 쪽에서 흐르는 냇물을 따라가면 마을 건너편에 절벽이 이루어져 있는데, 이 절벽에는 ‘세이암’이란 글자가 새겨져 있다.

신라 말 고운 최치원이 세속의 비루한 말을 들은 귀를 씻고 신선이 되어 지리산으로 입산했다는 이야기가 전하고 있다. 그 귀를 씻었다는 곳이 바로 세이암이며, 여기서 최치원이 목욕을 하는데 게가 최치원의 발가락을 물었다고 한다. 최치원은 이것을 고약하게 여겨 그 게를 잡아 멀리 던지면서 다시는 여기서 사람을 물지 말라고 했다 한다. 그 이후 이 근처엔 바위가 많아 게가 서식할 만한 적지인데도 불구하고 게가 없다고 한다.

세이암(洗耳嵒)은 신라 말 고운(孤雲) 최치원(崔致遠)[857~?]이 쓰고 새겼다고 하는 수중 자연 비석이다. 수중 비석 말고도 바로 그 건너편 절벽에 각자된 것도 있다. 세이암 석각이라 하면 수중 석각이 원 석각이고, 절벽 석각은 후세 사람이 새겼으리라 추측된다. 그러나 원 석각도 최치원이 새겼다는 증거는 없으며, 어쨌든 세이암은 이 두 석각을 합쳐 일컫는 듯하다. 여기서는 원 석각인 수중 암반비를 말한다.

선유동계곡

완연한 봄이다, 산과 들이 깨어나고 계곡도 역동성을 찾아간다, 개나리 만개했고, 쌍계 십리벚꽃길도 꽃망울을 터뜨리고선유동 계곡 진달래 분홍꽃은 이미 절정을 넘어섰다.

仙遊洞 溪谷은 말그대로 신선이 노닐만큼 아름다운 계곡이다. 사시사철 맑은 청류가 흐르고 통암반에 반석과 소폭, 소가 많고 험하지 않아 사람의 접근 또한 용이하다. 그래서 골 내에는 주거의 흔적들도 아주 많다.

통암반, 반석, 선유동계곡

골 내에는 봄기운이 넘실댄다.

바위 틈에 연분홍으로 피어난 진달래 꽃은 이미 절정을 넘어서고 있고 청류는 변함없이 바위사면을 타고 매끄럽게 쏟아지며 하얀 물보라를 만든다.

봄기운이 완연하다.

통암반 선유동계곡

선유동계곡 풍광

선유폭포

선유폭포를 지나고 완만한 계곡을 오른다, 깔끔한 암반과 맑은 청류, 역시 신선이 놀았음직한 계곡이다.

선유동계곡 소폭

물골 합수지점

물골 초입

남부능선 쇠통바위에서 서쪽방향으로 흐러내리는 물골은 하류부, 사리암터 부근에서 크게 남으로 휘어져 감아 돌며 완만하고 양지바른 곡창지대를 만들고 있다. 마치 큰 강이 하류에서 옥토인 삼각주를 만들어 내듯 ...

이곳 역시, 한 때 농경산업이 번성했던 곳이다. 대규모 다랭이 석축지대가 그것을 말해준다. 지리산 최대 규모이다. 그래서 이곳을 지리산 근대유적지로 부르고 싶다.

지리산 근대유적으로 지정, 관리될 가치가 충분히 있어 보인다. 하지만 해당부처는 이런 일에 전혀 관심없다. 안중에도 없다. 역사 인식도 아주 부족한 것 같다. 그냥 덮고, 없애고, 통제하는게 우선일 뿐이다.

없는 역사도 만들려는 세상인데, 있는 역사도 묻을려고 든다. - 퍼온글 -

물골은 계곡미가 없는 작은 골이지만 직각으로 꺾어지는 하류부에 아늑하고 널찍한 사면을 만들어 놓아 옛부터 사람들의 왕래가 많았던 곳이다. 사리암터 일대, 산중답지 않은 널찍한 땅이있고, 바람과 추위를 사방으로 막아주는 산능성, 그리고 맑은 물이 있다. 환난을 피하고 질병을 막기에 최적의 장소다.

물골 경작지 석축

물골 하류의 대규모 석축지대는 산중 별세계다, 석축은 계곡 좌우로 아주 광범위하게 조성되어 있는데, 유명 관광지의 다랭이 논밭 못지 않다. 주로 양지바른 곳, 휘감아 도는 쇠통바위 능선 동남사면에 집중되어 있다.

물골하류, 쇠통바위 능선 자락의 이 석축지대는 계단씩으로 횡으로 쭉 늘어서 있다. 집터와 경작지 석축으로 보이는데, 정교하게 쌓아올려 지금도 거의 원형 그대로 남아있다. 선조의 피땀이 서려있는 이곳은 지리산 근대자산으로 가치가 충분해 보이고, 지리산 문화유산 기념물로 지정, 관리하였으면 좋겠다는 생각이 든다.

사라암터 아래 석축지대

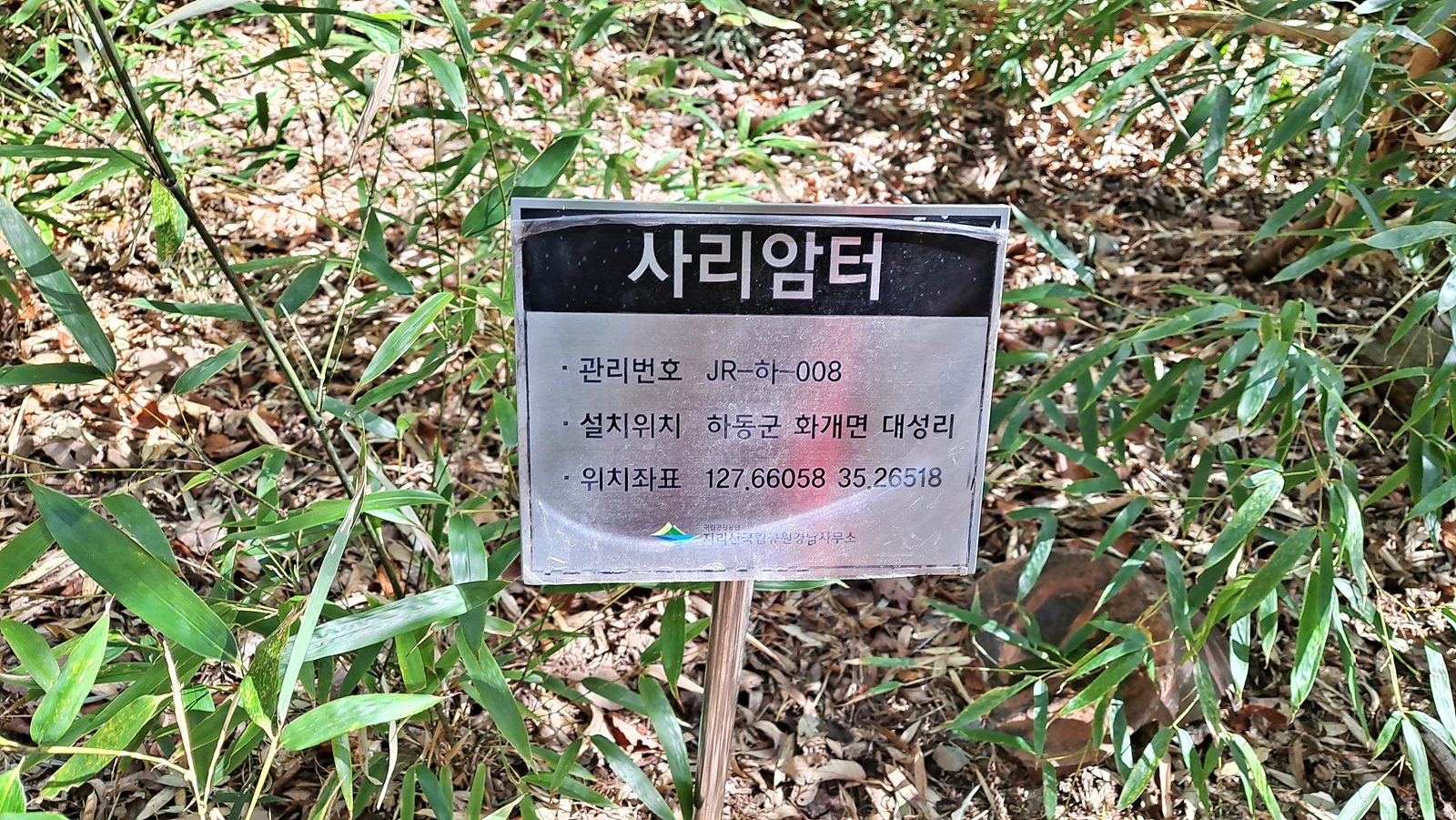

사리암터

대밭으로 변한 사리암터 이웃한 본류의 고사마을과 더불어 말 그대로 仙遊洞을 이루며, 한때를 풍미했을 그들의 땀과 초탈함이 공간을 초월하여 경이롭게 느껴진다.

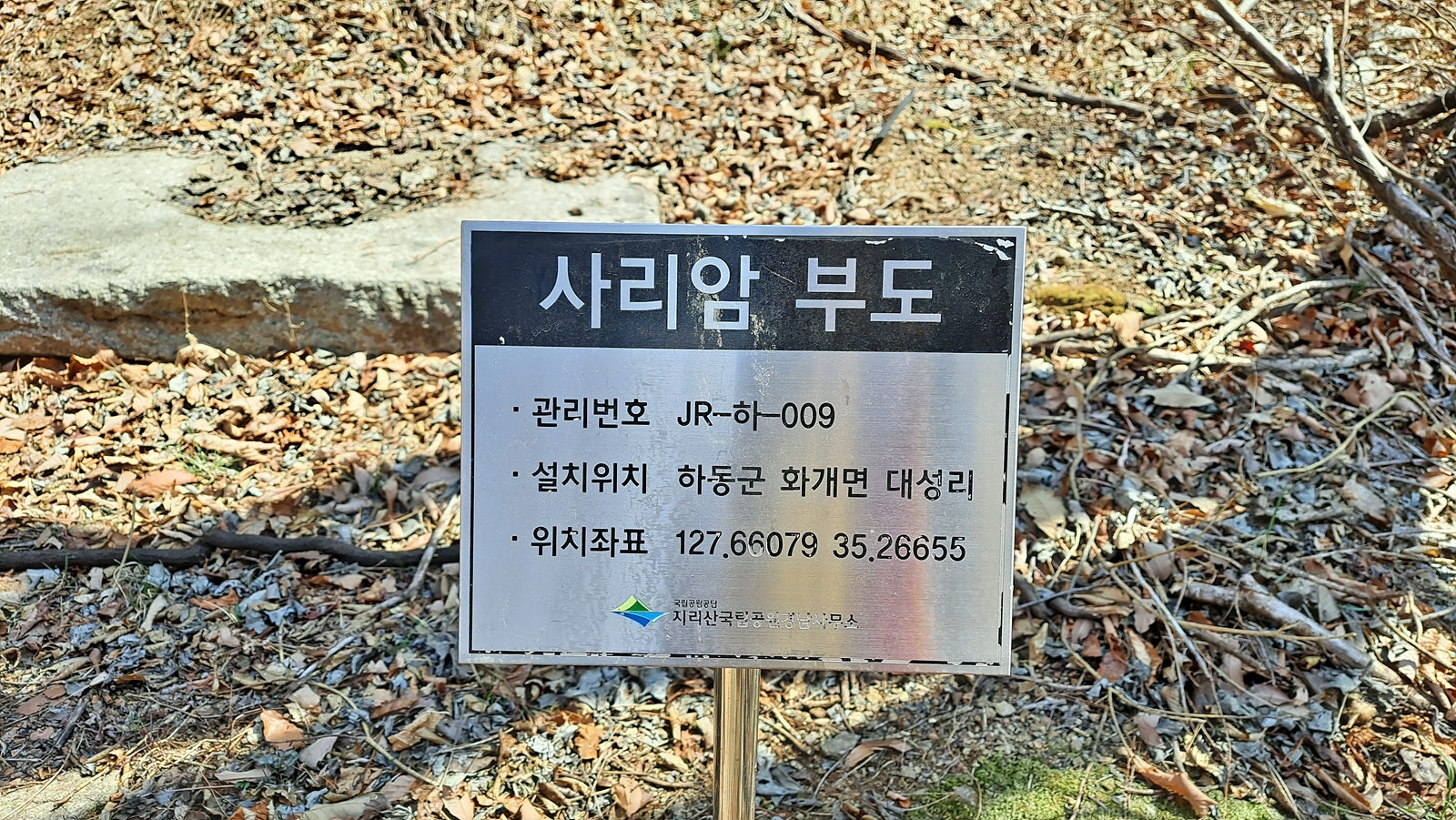

사리암터 부도탑

부도탑 뒤로 쇠통바위 능선안부가 가까이 보인다. 사리암재다, 저곳을 넘어가면 단천마을에 이르게 된다.

물골

부도탑 아랫쪽에도 석축지대가 있고 물골 상류쪽에도 석축이 보인다.

선유동 계곡으로 빠져 나오는 사면길, 길이 묵어 제대로 보이지 않는다, 가파른 사면의 토끼길은 낙엽에 덮히고 산죽에 숨어 있어 미끄럽고 이어가기도 어렵다, 등로를 벗어났다 있기를 반복하며, 선유동 계곡변의 등로에 합류한다. 선유동 계곡길은 골 좌측으로 선유동골 상부로 쭉 이어져 있다.

사면길 합류지점에도 다단계 석축이 제법 넓게 분포되어 있는 모습이다.

고사마을터로 항하는 선유동 계곡변의 등로는 사면길과는 달리 아주 뚜렷하고 부드럽다.

고사마을터 - 고사마을터에 이른다. 등로 좌측사면으로 석축이 보이고 석축위에는 산죽이 빽빽하게 들어찼다.

고사마을터 탐방 후 국사암능선길 걷기위해 선우동 계곡 지류(고도609M)로 접어든후, 지네능선을 넘어서 국사암능선을 걷는다.

완연한 봄 맞이 산행 즐겁고 행복하다.

히어리 꽃

다른 나라에는 나지 않고 우리나라에만 나는 한국특산식물이다. 봄에 잎보다 먼저 나오는 꽃이 작은 종지를 여러 개 엎어놓은 듯한 모양을 하고 있다. 북한에서는 납판나무(우리나라에서도 송광납판화라고도 함)라 하는데 꽃잎이 밀랍처럼 생겼다 하여 붙인이름 같다.

지네능선 에서 국사암능선 갈림길

진달래꽃

나 보기가 역겨워

가실 때에는

말없이 고이 보내 드리우리다.

영변에 약산

진달래꽃

아름따다 가실 길에 뿌리우리다.

가시는 걸음 걸음

놓인 그 꽃을

사뿐히 즈려 밟고 가시옵소서.

나 보기가 역겨워

가실 때에는

죽어도 아니 눈물 흘리우리다.

갈림길 - 국사암, 환희대, 쌍계사

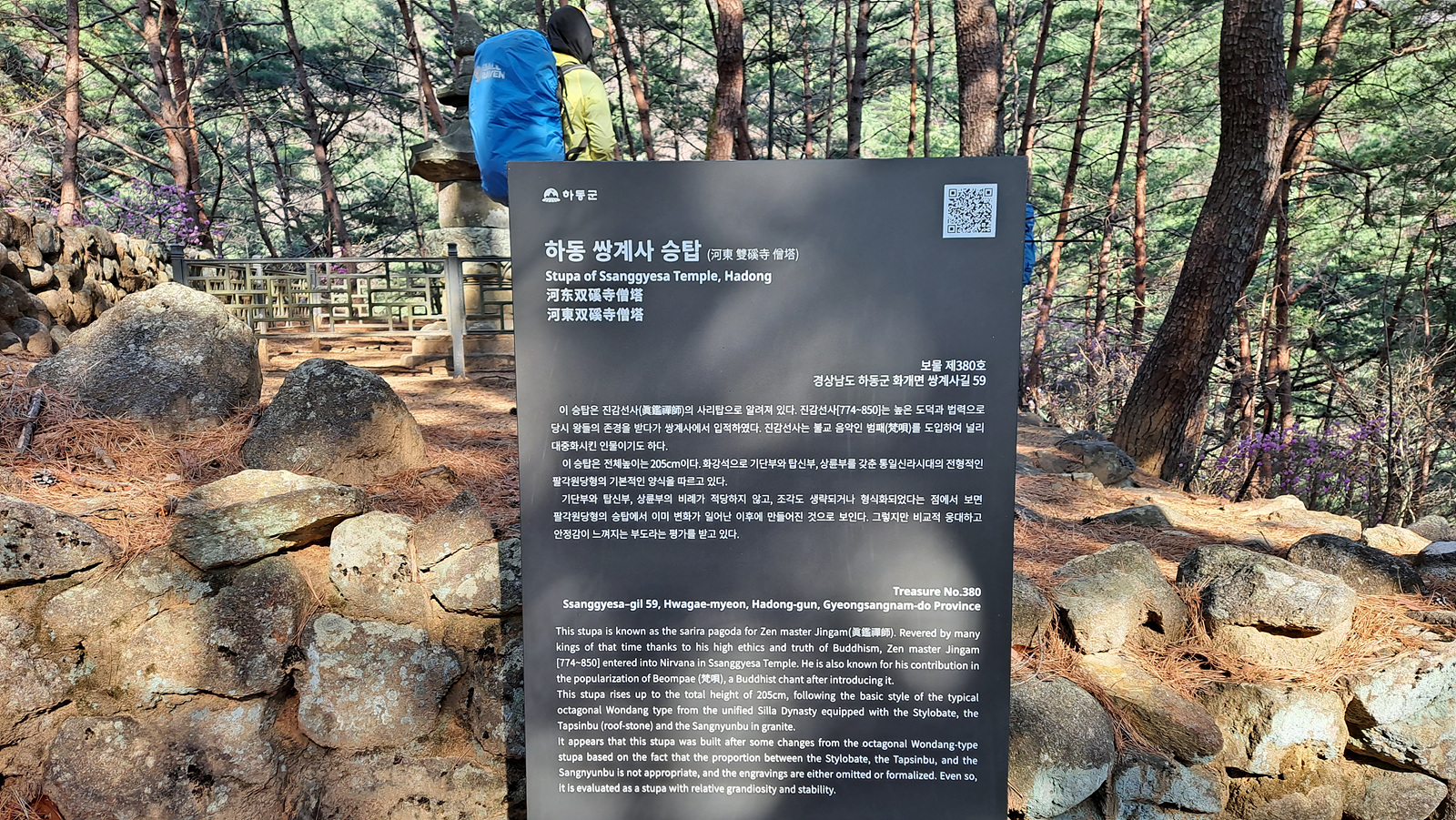

쌍계사 승탑(진감선사사리탑) - 보물 제380호

보물 제380호. 높이 2.05m. 쌍계사 북동쪽의 탑봉(塔峰) 주변 능선에 자리하고 있다. 평평하게 다져 만든 2단의 돌축대 위에 서 있는데, 받침돌과 몸돌, 지붕돌이 모두 단면 8각으로 조성된 전형적인 8각원당형(圓堂型) 부도이다.

8각의 바닥돌은 윗면만을 다듬었고 옆면은 거친 자연 상태이다. 아래받침돌은 위아래 2단으로 조성되었는데, 아랫단의 옆면 역시 다듬었지만, 안상(眼象) 등의 장식은 없다. 윗단에는 2장의 꽃잎이 아래로 향한 복련(覆蓮)의 연꽃무늬를 각 모서리마다 1개씩 모두 8개를 돋을새김하였고, 그 위에는 높직한 굄을 마련해 놓았다. 가운데받침돌에는 8각의 각 면에 안상이 1구씩 오목새김되었을 뿐, 다른 장식은 없다. 고식(古式)의 안상은 크기가 가운데받침돌의 높이에 맞도록 큰 편인데, 아래부분에 괄호의 막음선이 아주 크게 내려져 있어 주목을 끈다. 윗받침돌에는 밑면에 2단의 각진 받침이 새겨져 있고, 그 위에는 1장의 꽃잎이 위로 솟아 있는 앙련(仰蓮)의 연꽃무늬가 아래받침돌 윗단처럼 역시 각 모서리마다 1개씩 모두 8개를 둘러 돋을새김되었다.윗받침돌 위에는 하나의 돌로 만들어진 높직한 8각의 몸돌 굄돌이 놓여 있다. 굄돌의 윗면에는 별다른 장식이 없지만, 옆면에는 권운(卷雲)무늬가 여러 줄씩 빈틈없이 돋을새김되어 있다.

몸돌은 그리 높은 편은 아니며, 모서리 기둥을 포함하여 아무런 조각이 없다. 지붕돌은 밑면에 서까래를 상징하는 널찍한 받침이 있고, 몸돌의 바로 윗부분에는 낮고 각진 받침이 새겨져 있다. 추녀는 대체로 직선에 가까운데, 8각의 모서리에는 꼿꼿이 서 있는 모양의 귀꽃이 조각되어 있다. 윗면인 낙수면은 평박(平薄)한 편이지만, 8줄의 굵직한 우동(隅棟)이 뻗어내려 추녀 끝의 귀꽃과 조화를 이루고 있다. 꼭대기부분에는 굵은 구름무늬가 조각되어 있고, 그 위에 상륜부(相輪部)가 얹혀 있다. 상륜부에는 마치 지붕돌을 축소한 것처럼 같은 모습을 한 보개(寶蓋)가 놓여 있고, 보개 위에 올려진 높직한 간주(竿柱) 위에는 커다란 보주(寶珠)가 장식되었다. 보개, 간주, 보주 등의 머리장식은 모두 하나의 돌로 이루어졌다.

이 승탑은 쌍계사를 창건한 진감선사(眞鑑禪師) 혜소(慧昭, 774~850)의 묘탑(墓塔)인 ‘대공탑(大空塔)’으로 추정된다. 혜소를 기리는 탑비는 887년(정강왕 2)에 건립되었으므로, 이 승탑은 대체로 885년(헌강왕 11)에 조성된 것으로 보인다. 전체적으로 장식적인 기교가 없고, 각 부재의 비례도 균형을 잃었으며, 조각도 형식화된 경향이 뚜렷하다. 8각원당형의 승탑 양식이 변화하는 과정을 알려주는 승탑의 하나로 평가되고 있다.

진감국사(774∼850)

진감국사는 774년(신라 혜공왕 10년) 전주 금마(金馬)에서 태어났다. 속성(俗姓)은 최씨, 법명은 혜소(慧昭)이었다. 집안이 가난하여 시장 한 모퉁이에서 생선 장사를 하며 부모를 공양하였다. 부모가 돌아가시자 혼자 흙을 져다 무덤을 만드는 등 어려서부터 효성이 지극하였다.

진감은 31세 때(804년, 애장왕 5년) 출가하였다. 출가 후 중국 당나라에서 선풍이 크게 발흥하고 있다는 소식을 듣고, 같은 해 조공사신[歲貢使]을 따라 당나라로 갔다. 창주(滄州)에서 마조(馬祖) 문인 신감(神鑑)을 찾아가 그 로부터는 심법(心法)을, 또 다른 마조문인 지장(智藏)으로부터는 심인(心印)을 전수받았다. 이후 부단한 정진과 수행을 계속 하여 810년(헌덕왕 2년) 하남성 숭산(嵩山)에 있는 소림사에서 구족계를 받았다. 또 섬서섬 종남산(終南山)에 들어가 3년간 참선하였으며, 그 후에는 현 하남성 함곡관 근처인 자각(紫閣)길거리에서 짚신을 만들어 3년 동안 오가는 사람에게 보시?고행하는등 여러 곳을 다니면서 실천적이고 독자적인 선 수행을 하였다.

진감은 830년(흥덕왕 5년) 당나라로 유학간 지 27년 만에 귀국, 왕과 신도들을 교화하여 신라 역대 왕들의 존경을 받았다. 처음에는 경북 상주 장백사(長栢寺)에서 주석(駐錫)하고 있었는데, 장백사에 있는 동안 문도가 급증하며 사세(寺勢)가 커지자, 지리산 서.남쪽 자락인 하동군 화개면 운수리에 머물며 옥천사(玉泉寺)란 절을 세워 중국 남종선의 전파도량으로 삼았다.

또 그는 당나라에서 귀국할 때 범패(梵唄)라고 하는 불교음악을 최초로 도입해옴으로써, 한국 불교음악의 선구자가 되었으며, 이에 따라 쌍계사는 불교음악의 중심지가 되었다. 이후 신라는 종래 화엄경 위주의 포교방식에서 벗어나 범패, 즉 염불선이라고 하는 또 다른 포교형태가 나타나게 되었다.

그는 한결같이 소박하고 꾸밈없는 성품으로 대중과 함께 수행하다 850년(문성왕 12년) 쌍계사에서 세수 77세, 법랍 41세로 입적하였다. 헌강왕(49대)은 ‘진감국사(眞鑑國師)’라는 시호를 추증하였다. 그 후 887년 정강왕은 ‘대공영탑(大空靈塔)’, 즉 ‘진감선사대공탑비(眞鑑禪師大空塔碑)’를 세워 주어 그의 행장과 사상 등을 후세에 전하게 하였으며, 절 이름도 ‘쌍계사’라 내려 주었다. 진감은 위 쌍계사외에도 경북 구미시 수다사, 상주시 북장사와 남장사, 전북 익산시 남원사, 전북 임실군 죽림암 등도 창건한 것으로 알려져 있다.

쌍계사 진감선사탑비,雙磎寺眞鑑禪師塔碑

887년(진성여왕 1)에 건립되었다. 전체높이 3.63m, 비신높이 2.13m, 너비 1.035m, 두께 22.5㎝. 국보 제47호.

귀부(龜趺)와 이수(螭首) 및 탑신이 완전한 탑비로, 신라 말기에 나타나는 탑비 양식에 따라 귀두(龜頭)는 용두화(龍頭化)되었으며, 귀부의 등에는 6각의 귀갑문(龜甲文)이 크고 간편하게 조식되어 있다.

이수에는 보주를 다투는 반룡(蟠龍: 승천하지 아니한 용)이 힘차게 조각되었고, 이수 앞면 가운데에는 전액(篆額)이 양각되었으며, 그 위로 앙련판(仰蓮瓣) 위에 보주를 얹었다.

진감선사혜소(慧昭)는 최씨로 804년(애장왕 5) 세공사(歲貢使)의 배에 편승하여 당나라의 신감대사(神監大師)에 의하여 중이 되었고, 각지를 편력한 뒤 830년(흥덕왕 5) 귀국하여 역대왕들의 숭앙을 받다가 77세의 나이로 쌍계사에서 입적하였다.

그 뒤 3기(三紀)가 지난 885년(헌강왕 11) 왕은 진감선사대공영탑(眞鑑禪師大空靈塔)이라 시호를 추증하여 탑비를 세우도록 하였다. 비문을 짓고 쓴 이는 당대의 대표적 문인인 최치원(崔致遠)으로, 특히 최치원의 사산비명(四山碑銘)의 하나로 유명하다.

비면에는 건립연대를 알 수 있는 부분이 손상을 입었으나, 다행히 1725년 (영조 1)에 목판에 모각(摹刻: 그대로 본떠 새김)한 비문이 있어 887년임을 알 수 있다.

비문의 글씨는 자경 2㎝ 정도의 해서로 상하로 긴 짜임새를 하고 있으며, 붓의 자연스런 흐름을 살려 조형의 변화를 느끼게 한 신품(神品)이라 하겠다. 이수의 전액 또한 최치원의 글씨로 공간이나 자형에 구애받지 않는 신묘한 필치로 생동감이 넘친다.

쌍계사

대한불교조계종 제13교구 본사이다. 관장하는 말사는 43개이며, 4개의 부속 암자가 있다. 쌍계사 일원이 경상남도 기념물 제21호로 지정되어 있다.

이 절은 723년(성덕왕 23)에 의상(義湘)의 제자인 삼법(三法)이 창건하였다. 삼법은 당나라에서 귀국하기 전에 “육조혜능(六祖慧能)의 정상(頂相)을 모셔다가 삼신산(三神山)의 눈 쌓인 계곡 위 꽃이 피는 곳에 봉안하라.”는 꿈을 꾸고 육조의 머리를 취한 뒤 귀국하였다.

그리고 한라산·금강산 등을 두루 다녔으나 눈이 있고 꽃이 피는 땅을 찾지 못하다가, 지리산에 오자 호랑이가 길을 안내하여 지금의 쌍계사 금당(金堂) 자리에 이르렀다. 그곳이 꿈에 지시한 자리임을 깨닫고 혜능의 머리를 평장한 뒤 절 이름을 옥천사(玉泉寺)라 하였다.

그 뒤 840년(문성왕 2)에 진감국사(眞鑑國師)가 중국에서 차(茶)의 종자를 가져와 절 주위에 심고 대가람을 중창하였다. 정강왕 때 쌍계사로 이름을 바꾸었으며, 임진왜란 때 소실된 것을 벽암(碧巖)이 1632년(인조 10)에 중건하여 오늘에 이르고 있다.

현존하는 당우로는 보물 제500호로 지정된 대웅전을 비롯하여 응진전, 경상남도 유형문화재 제123호로 지정된 명부전, 경상남도 유형문화재 제87호로 지정된 팔상전, 노전(爐殿), 경상남도 문화재자료 제46호로 지정된 적묵당(寂默堂), 경상남도 문화재자료 제153호로 지정된 설선원(說禪院), 경상남도 유형문화재 제124호로 지정된 나한전, 경상남도 유형문화재 제125호로 지정된 육조정상탑전과 청학루(靑鶴樓)가 있다.

그리고 경상남도 유형문화재 제126호로 지정된 천왕문, 경상남도 유형문화재 제127호로 지정된 금강문(金剛門), 경상남도 유형문화재 제86호로 지정된 일주문·대방 등이 있다.

중요문화재로는 국보 제47호인 진감국사대공탑비(眞鑑國師大空塔碑), 보물 제380호인 부도(浮屠), 보물 제925호인 팔상전영산회상도, 경상남도 유형문화재 제28호인 석등, 경상남도 유형문화재 제185호인 불경책판이 있다.

대공탑비는 885년(헌강왕 11) 헌강왕이 입적한 혜소(慧昭)에게 진감(眞鑑)이라는 시호를 추증하고 대공영탑(大空靈塔)이라는 탑호를 내려주어 탑비를 세우도록 하였는데, 887년(진성여왕 1)에 완성되었다. 비문은 최치원(崔致遠)이 쓴 것으로 우리나라 4대 금석문(金石文) 가운데 첫째로 꼽힌다.

이밖에도 육조혜능의 초상화를 안치한 7층의 육조정상탑(六祖頂相塔)과 경상남도 문화재자료 제48호로 지정된 마애불(磨崖佛)과 아자방(亞字房)의 터가 있다.

절에서 500m 거리의 암자인 국사암(國師庵) 뜰에는 진감국사가 짚고 다니던 지팡이가 살았다는 천년이 넘은 느릅나무 사천왕수(四天王樹)가 있고, 신라의 원효(元曉)와 의상이 도를 닦았고 1205년(희종 1) 보조국사(普照國師)가 머물렀던 곳이라 하여 그 시호를 딴 불일암(佛日庵)이 있다.