-

벽소령,별바위등,도솔암지리 산행기 2022. 8. 21. 14:21

# 일자: 2022년 08월 20일 토요일

# 산행지: 벽소령, 별바위등, 도솔암. 우중산행...지리 의 품속으로...ㅎㅎㅎ

# 산행거리: 16.00km 05시간 57분

# 산행루트: 음정마을 - 작전도로(벽소령) - 벽소령대피소 - 형제봉 - 부자바위 - 삼각고지 - 상정산능선 - 별바위등

도솔암길 - 음정마을

음정(陰丁)마을 유래

음정(陰丁)마을은 양정, 하정마을과 합하여 함양군 마천면 삼정리에 속하며, 음지에 위치한 집단촌으로 취락을 이루고 살아간다는 뜻에서 음지정장((陰地停莊)이라고도 한다.

마을전설에 의하면 음지말 남쪽 골짜기를 비리내 골, 옛날 선녀가 지상에 내려와 나뭇꾼과 살다가 날개 옷을 찾은 뒤 남편과 자식들을 두고 날개 옷을 입고 하늘로 올라가는데 그 남편과 아들이 하도 원통하여 눈물을 흘려서 비리내 골이 만들어졌으며 그 자리에서 바위로 변하였다고 하는데 현재 벽소령 정상에는 부자(父子) 바위가 서 있다,

비리내(飛離離)골에는 현재 산림청에서 많은 자본을 투입하여 자연 휴양림을 지어 자연림과, 맑은 옥류천은 춘하추동 유명한 관광지로 각광을 받고 있다.

마을뒤쪽 골짜기에 위치한 영원사는 통일신라시대 영원대사가 지었다 하여 절 이름도 영원사라 한다.”

음정(陰丁)마을은 양정(陽丁)마을과 하정마을을 합쳐서 삼정리(三丁里)에 속해 있다.

비리네골(광대골)에는 나뭇꾼과 선녀의 전설이 그대로 전해지는 이 마을과 주능선에서 만나는 부자바위가 같은 전설속에 스토리텔링 되어 있다. 소위 칠암자로 일컬어지는 순례길의 베이스캠프 역활을 담당하는 마을이다.

벽소령(碧霄嶺)

경상남도 하동군 화개면 대성리와 함양군 마천면 삼정리 사이에 있는 고개다. 함양 사람에게 소금을, 하동 사람에게 곶감 등을 물물교환하던 장소라고 했다.

수 년전에 의신 마을에서 어느 청년을 만나 벽소령의 유래를 물었던 바 그는 자기 아버지의 이야기를 전했다. 산이 오다가 잘록하게 낮아진 저 부분이 마치 양쪽에 볏단을 쌓아 둔 것 같다 하여 지어진 이름이라고 하였다고 한다. 즉 벽소령이라 한 것은 고개의 모습이 볏짚(볏단) 세워둔 것 같아서 불렀다 한다. 볏집(벽)을 세워둔(소) 고개(령)에서 벽소령이라 한 것이라면 즉 벽소령은 벼에서 온 말이라는 뜻이다.

벽소령은 해발 1,350m. 노고단에서 천왕봉 종줏길의 중간 지점에 해당한다.

이중환(1690-1752)의 『택리지(擇里志)』에 “지리산 북쪽은 모두 함양 땅이며, 영원동, 군자사, 유점촌이 있는데, 남사고는 복지라 하였다. 또 벽소운동(碧霄雲洞)과 추성동은 다 같이 경치 좋은 곳이다.”라고 하였다. 여기서 ‘벽소운동’은 마을이나 골짜기를 뜻한 듯하며 벽소령이라는 이름과 관련된다.

그 뒤 선인들의 유산기에서 벽소령이 나타났다. 하익범(河益範, 1767-1815)은 진주사람으로 1807년 중산리- 천왕봉-벽소령-칠불암코스로 산행을 한 바 있다. 그의 유산기인『유두류록』에는 "망암(望巖.칠선봉으로 추정됨)을 따라 벽소령(碧宵嶺) 냉천점(冷泉岾) 70리에 이르러서부터 비로소 아래로 내려가는 길로 바뀌었다.”라는 내용이 나온다.

한편 남효온의 「지리산일과」(1487)에는 '초료조(鷦鷯鳥)재'가 나온다. 따라서 벽소령의 원래 이름은 '초료조재'였다고 볼 수 있다. 이 새는 흔히 촉새 또는 때까치라고 부르는 뱁새의 학명이며, 한국의 텃새이다. 뱁새에서 온 말이어서일까? 하동 의신 마을 사람들은 벽소령을 ‘뱁실령’이라 한다.

『조선왕조실록』<정조편>에는 ‘취령(鷲嶺, 수리재)’이라 하였다. 『영남지도』(함양)와 『광여도』(함양)에는 벽수령(碧愁嶺)으로 표기되었다. 달밤에 푸른 숲 위로 떠오르는 달빛이 희고 맑아서 푸르게 보인다 하여 벽소령이라 부르게 되었다고 한다.

한 밤중에 벽소령에 뜬 달을 감상하는 일은 지리산 탐방객의 즐거운 일 중 하나다. 그래서 벽소명월(碧霄明月)은 지리산 10경 중 하나이다. 고은은 벽소령에 뜬 달을 보고 “달빛이 천지에 부스러지는 찬란한 고요”라고 노래하였다. 이원규는 「행여 지리산에 오시려거든」에서 “벽소령의 눈 시린 달빛을 받으려면/ 뼈마저 부스러지는 회한으로 오시라”고 노래하기도 하였다.

초료조재(鷦鷯鵰岾_벽소령)

남효온 선생의 지리산일과에 나오는 큰 고개로 벽소령을 가리킨다. 내용중에 초료새〔鷦鷯鳥〕와 초료조재〔鷦鷯鵰岾〕가 나온다. 네이버에서 초료(鷦鷯)로 검색하면 뱁새로 나오는데 구글에서 검색하면 굴뚝새가 나온다.

초료조재〔鷦鷯鵰岾〕의 해석은 한자를 개별로 하나씩 사용해도 새를 지칭한다. 뱁새+굴뚝새+독수리등 다양한 새들이 사는 고개란 뜻도 되겠지만 아래 유람록에선 '의신조사가 굴뚝새로 변하여 길을 안내하고 그 뒤를 선사가 따른다. 벽소령에 이르러 수리로 변하여 이곳을 초료조재라하였고 선사는 상무주암에 들어가 무주조사가 된다'라고 기록되어 있다.● 남효온_지리산일과_1487년 10월 2일 무진일.

빈발암을 출발하여 영신암을 지났다. 서쪽 산 정상을 거쳐 숲 속 30리 길을 걸어서 의신암(義神庵)에 이르렀다. 이 암자의 서쪽은 모두 대나무 숲이었다. 감나무가 대나무 숲 사이에 섞여 있었는데, 햇빛이 홍시에 부서지고 있었다. 방앗간과 뒷간도 대숲 사이에 있었는데, 근래에 본 그 어떤 아름다운 풍경도 이것에 비할 것이 없었다.

전각 안에는 금불상 한 구가 있었고 서쪽 방에는 승려상 한구가 있었다. 내가 어떤 사람인지 물으니, 한 승려가 말하기를,“의신조사(義神祖師)인데, 이곳에 이르러 수도하였습니다. 도가 반쯤 닦여지자, 이 산의 천왕(天王)이 조사에게 다른 곳으로 이주할 것을 권하였습니다. 스스로 초료새〔鷦鷯鳥〕 가 되어 길을 인도해, 선사가 따라갔습니다. 큰 고개에 이르자 초료새가 수리새〔鵰〕로 변하였습니다. 지금에 이르러 그 고개를 초료조재〔鷦鷯鵰岾〕라고 합니다.

수리새가 또 길을 인도하여 하무주(下無住) 터에 이르니, 선사가 말하기를 ‘이곳에서는 며칠이면 도를 이루겠습니까?’라고 하니, 수리새가 말하기를 ‘21일이면 되리라’라고 하였습니다.

선사는 너무 더디다고 여기고, 다시 중무주(中無住)의 터에 이르러 말하기를 ‘이곳에서는 며칠이면 도를 이루겠습니까?’라고 하니, 수리새가 말하기를 ‘7일이면 되리라’라고 하였습니다.

선사는 그것도 더디다고 여겼습니다. 수리새는 또다시 상무주(上無住) 터로 인도하였으나 들어갈 수가 없었습니다. 수리새가 말하기를 ‘이곳에서는 하루면 도를 이를 수 있으나, 여인이 들어와서는 안 된다’라고 하였습니다. 선사는 그곳으로 들어가 터를 잡아 집을 짓고 정성을 다하였습니다. 그리고 개명하여 무주조사(無住祖師)라고 하였습니다.”라고 하였다.

그의 말은 허풍이 심하였다. 나는 암자 앞에서 점심을 먹고 한숨 잤다. 대숲을 지나 큰 시내를 세 번이나 건너 내당재〔內堂岾〕에 오르니, 북쪽에 초료조재가 보였다. 풀숲을 헤치며 남쪽으로 30리 길을 내려가 칠불사(七佛寺)에 이르렀다.

절의 원래 명칭은 운상원(雲上院)이었다. 신라 진평왕(眞平王) 때 사찬(沙餐) 김공영(金恭永)의 아들 옥보고(玉寶高)라는 사람이 거문고를 메고 지리산 운상원에 들어가 50여 년 동안 거문고를 타며 마음을 닦았는데, 30곡을 지어 매일 그 곡을 연주하였다. 경덕왕(景德王)이 길가 정자에서 달을 감상하고 꽃을 구경하다가 거문고 소리를 들었다. 왕이 악사(樂師)인 안장(安長, 일명 문복(聞福))과 청장(請長, 일명 견복(見福))에게 묻기를,

“무슨 소리인가?”라고 하자, 두 사람이 아뢰기를,

“이는 인간 세상에서 들리는 소리가 아니라 바로 옥보선인(玉寶仙人)이 거문고를 연주하는 소리입니다.”

라고 하였다. 왕이 7일 동안 재계하고 그를 부르자, 옥보가 나와 30곡을 연주하였다. 왕이 크게 기뻐하고 안장과 청장에게 그것을 배워 악부(樂府)에 전하게 하였다. 그리고 그가 거처하던 절에 큰 가람을 세우니, 37국(國)이 모두 이 절을 으뜸으로 여겨 원당(願堂)으로 삼았다. 형수좌(泂首坐)가 선법(禪法)을 조금 이해하고 있어서 산 속 승려들의 스승이었는데, 나를 위하여 이런 이야기를 해주었다.

연하굴

1965년 연하굴사진 연하반 지리산악회 빌려온 사진 현재 형제봉이라 칭한 이정목 정면 형제바위 (부자암) 사이의 굴 입니다.

도솔암(兜率庵)

<박여량_두류산일록(頭流山日錄)>

○ 1610년 9월4일(을사).

서쪽으로 1백여 리쯤 되는 곳을 바라보니 새로 지은 두 절이 있는데, 무주암 서쪽에 있는 절을 ‘영원암(靈源庵)’이라 하고, 직령(直嶺) 서쪽에 있는 절을 ‘도솔암(兜率庵)’이라 하였다. 도솔암은 승려들이 수행하는 집으로 인오(印悟)가 지어 살고 있는 곳이다. 인오는 우리 유가의 글을 세속의 문장으로 여겨, 단지 불경(佛經)만을 알고 있을 뿐이다. 여러 승려를 위하여 암자 앞에 붉은 깃발을 세워두었고, 발자취가 동구 밖으로 나간 적이 없다고 한다.

<정시한_산중일기_2부>

○ 1686년 윤4월17일

아침식사 후에 의철, 상현과 작별하고, 사철 삼응 석겸 경수 등과 함께 도솔암(兜率菴)에서 출발하여 (삼각고지???)주봉으로 약 5리쯤 올라갔다. 산마루의 석벽에 길이 없는 곳으로 15여리쯤 올라가서 반야봉(般若峰) 응막(鷹幕)*[매를잡기위해 설치한 움막을 일컬음]에 이르러 점심을 먹은 다음, 청옥채(靑玉菜) 한 묶음을 채취하였다. 제일 높은 봉우리에 올라가니 운산(雲山)과 바다가 아득하게 보였다.

오로지 입을 지켜라

부드럽고

상냥한 말을 하라.

가는 말이 고와야

오는 말이 곱다.

화를 내어

거친 말을 하면

고통이 된다.

그 보복이

내 몸으로 돌아온다.

(법구경)말은 그 어떤 무기보다 무섭습니다. 한 마디 말은 사람을 살리기도 하고 죽이기도 하기 때문입니다. 별역잡아함경에 이

르길 '오로지 입을 지켜라. 무서운 불길같이 입에서 나온 말이 내 몸을 태우고 있다. 일체 중생의 불행은 그 입에서 생

기나니, 입은 몸을 치는 도끼요, 몸을 찌르는 칼이다.

진실한 말은 단 이슬로서 가장 최상이니, 진실한 말은 마땅히 큰 이익 얻을 것이요, 진실한 말에 서 있으면 착한 대장부라 하리라'고 합니다. 악한 말은 제하고 착한 말은 망설이지 말 것이니 깊이 유념하소서!

무의자는 노래합니다. "마음은 언제나 지혜롭고 입은 항상 침묵하나니, 바보처럼 멍청해야 비로소 얻을 수 있네. 주머니 속에 송곳을 감추어도 끝이 드러나지 않아야, 참된 소식 얻어내는 재능이라 할 수 있으리."

# 산행지도

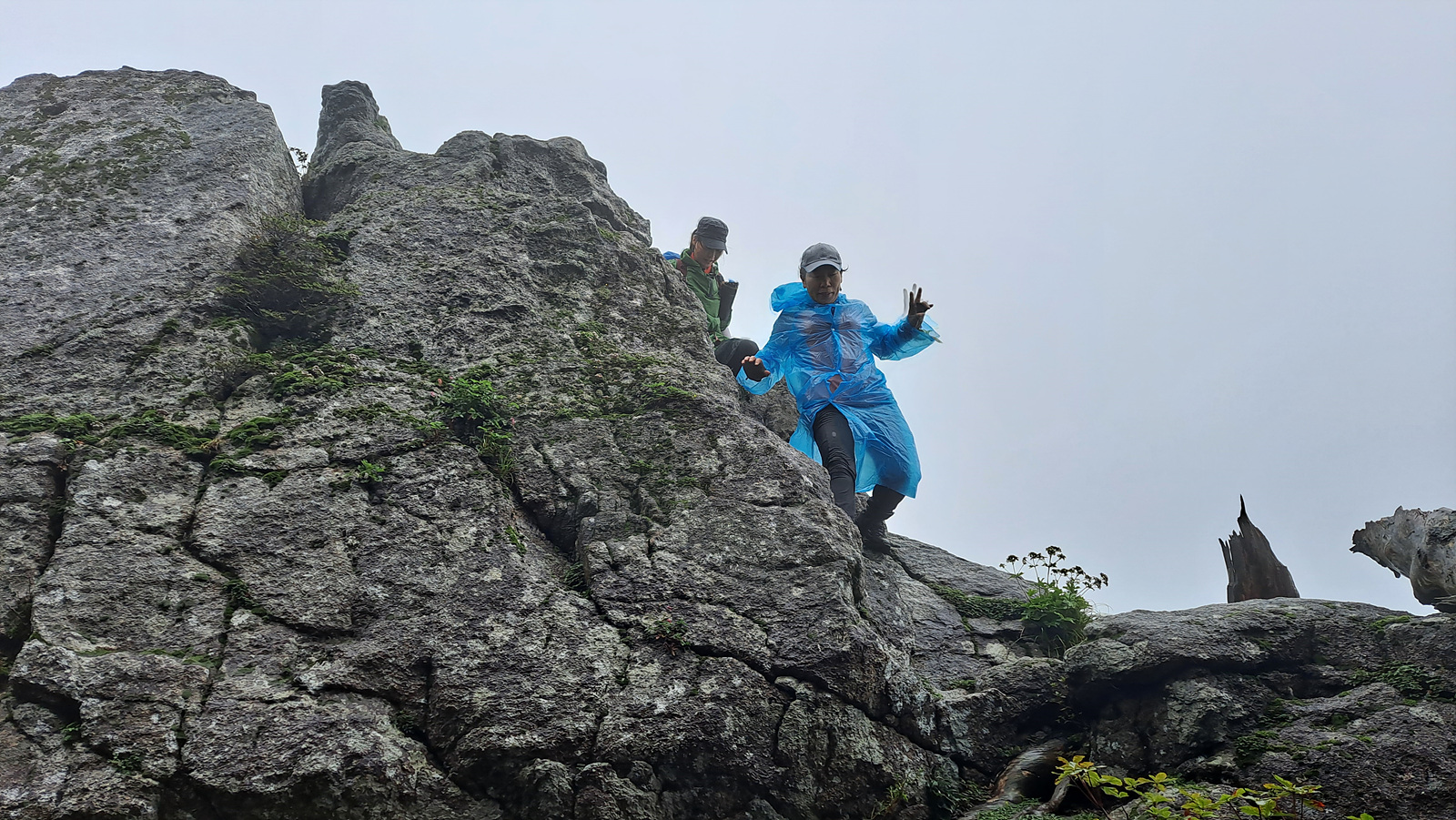

# 산행사진

음정마을은 양정,하정마을과 합하여 함양군 마천면 삼정리에 속하며 또한,음지에 위치한 집단촌으로 취락을 이루고 살아간다는 뜻에서 음지정제이라고도 한다.마을전설에 의하면 음지말 남쪽 골짜기를 비린내골,옛날 선녀가 지상에 내려와 나뭇꾼과 살다가 날개옷을 찾은 뒤 남편과 자식들을 두고 날개옷을 입고 하늘로 올라가는데 그 남편과 아들이 하도 원통하여 눈물을 흘려서 비리내 골이 만들어 졌으며 그 자리에서 바위로 변하였다고 하는데 현재,벽소령 정상에는 부자[父子]바위가 서 있다.비린내골에는 현재 산림청에서 많은 자본을 투입하여 자연휴양림을 지어 신비의 자연림과 맑은 옥류천은 춘하추동 유명한 관광지로 각광을 받고 있다. 마을뒤쪽 골짜기에 위치한 영원사는 통일신라시대 영원대사가 지었다하여 절 이름도 영원사라한다.

함께한 산친구

벽소령 작전도로

부자바위 골

벽소령(碧宵嶺)은 노고단에서 14.1km, 천왕봉에서 11.4km 거리에 위치하며 옛 지도상에는 한문으로 碧?嶺(푸를 벽, 하늘소, 재령)으로 쓰여 있는데 현재는 '밤 소(宵)'자를 쓰고 .지리산 겹겹이 쌓인 산 위로 떠오르는 달빛이 희다 못해 푸른빛을 띤다 하여 벽소한월(碧宵寒月) 또는 벽소명월이라 하여 벽소벽소령의 달 풍경은 지리산 10경 중 제4경

벽소령(碧霄嶺)

경상남도 하동군 화개면 대성리와 함양군 마천면 삼정리 사이에 있는 고개다. 함양 사람에게 소금을, 하동 사람에게 곶감 등을 물물교환하던 장소라고 했다.

수 년전에 의신 마을에서 어느 청년을 만나 벽소령의 유래를 물었던 바 그는 자기 아버지의 이야기를 전했다. 산이 오다가 잘록하게 낮아진 저 부분이 마치 양쪽에 볏단을 쌓아 둔 것 같다 하여 지어진 이름이라고 하였다고 한다. 즉 벽소령이라 한 것은 고개의 모습이 볏짚(볏단) 세워둔 것 같아서 불렀다 한다. 볏집(벽)을 세워둔(소) 고개(령)에서 벽소령이라 한 것이라면 즉 벽소령은 벼에서 온 말이라는 뜻이다.

벽소령은 해발 1,350m. 노고단에서 천왕봉 종줏길의 중간 지점에 해당한다.

이중환(1690-1752)의 『택리지(擇里志)』에 “지리산 북쪽은 모두 함양 땅이며, 영원동, 군자사, 유점촌이 있는데, 남사고는 복지라 하였다. 또 벽소운동(碧霄雲洞)과 추성동은 다 같이 경치 좋은 곳이다.”라고 하였다. 여기서 ‘벽소운동’은 마을이나 골짜기를 뜻한 듯하며 벽소령이라는 이름과 관련된다.

그 뒤 선인들의 유산기에서 벽소령이 나타났다. 하익범(河益範, 1767-1815)은 진주사람으로 1807년 중산리- 천왕봉-벽소령-칠불암코스로 산행을 한 바 있다. 그의 유산기인『유두류록』에는 "망암(望巖.칠선봉으로 추정됨)을 따라 벽소령(碧宵嶺) 냉천점(冷泉岾) 70리에 이르러서부터 비로소 아래로 내려가는 길로 바뀌었다.”라는 내용이 나온다.

한편 남효온의 「지리산일과」(1487)에는 '초료조(鷦鷯鳥)재'가 나온다. 따라서 벽소령의 원래 이름은 '초료조재'였다고 볼 수 있다. 이 새는 흔히 촉새 또는 때까치라고 부르는 뱁새의 학명이며, 한국의 텃새이다. 뱁새에서 온 말이어서일까? 하동 의신 마을 사람들은 벽소령을 ‘뱁실령’이라 한다.

『조선왕조실록』<정조편>에는 ‘취령(鷲嶺, 수리재)’이라 하였다. 『영남지도』(함양)와 『광여도』(함양)에는 벽수령(碧愁嶺)으로 표기되었다. 달밤에 푸른 숲 위로 떠오르는 달빛이 희고 맑아서 푸르게 보인다 하여 벽소령이라 부르게 되었다고 한다.

한 밤중에 벽소령에 뜬 달을 감상하는 일은 지리산 탐방객의 즐거운 일 중 하나다. 그래서 벽소명월(碧霄明月)은 지리산 10경 중 하나이다. 고은은 벽소령에 뜬 달을 보고 “달빛이 천지에 부스러지는 찬란한 고요”라고 노래하였다. 이원규는 「행여 지리산에 오시려거든」에서 “벽소령의 눈 시린 달빛을 받으려면/ 뼈마저 부스러지는 회한으로 오시라”고 노래하기도 하였다.

초료조재(鷦鷯鵰岾_벽소령)

남효온 선생의 지리산일과에 나오는 큰 고개로 벽소령을 가리킨다. 내용중에 초료새〔鷦鷯鳥〕와 초료조재〔鷦鷯鵰岾〕가 나온다. 네이버에서 초료(鷦鷯)로 검색하면 뱁새로 나오는데 구글에서 검색하면 굴뚝새가 나온다.

초료조재〔鷦鷯鵰岾〕의 해석은 한자를 개별로 하나씩 사용해도 새를 지칭한다. 뱁새+굴뚝새+독수리등 다양한 새들이 사는 고개란 뜻도 되겠지만 아래 유람록에선 '의신조사가 굴뚝새로 변하여 길을 안내하고 그 뒤를 선사가 따른다. 벽소령에 이르러 수리로 변하여 이곳을 초료조재라하였고 선사는 상무주암에 들어가 무주조사가 된다'라고 기록되어 있다.● 남효온_지리산일과_1487년 10월 2일 무진일.

빈발암을 출발하여 영신암을 지났다. 서쪽 산 정상을 거쳐 숲 속 30리 길을 걸어서 의신암(義神庵)에 이르렀다. 이 암자의 서쪽은 모두 대나무 숲이었다. 감나무가 대나무 숲 사이에 섞여 있었는데, 햇빛이 홍시에 부서지고 있었다. 방앗간과 뒷간도 대숲 사이에 있었는데, 근래에 본 그 어떤 아름다운 풍경도 이것에 비할 것이 없었다.

전각 안에는 금불상 한 구가 있었고 서쪽 방에는 승려상 한구가 있었다. 내가 어떤 사람인지 물으니, 한 승려가 말하기를,“의신조사(義神祖師)인데, 이곳에 이르러 수도하였습니다. 도가 반쯤 닦여지자, 이 산의 천왕(天王)이 조사에게 다른 곳으로 이주할 것을 권하였습니다. 스스로 초료새〔鷦鷯鳥〕 가 되어 길을 인도해, 선사가 따라갔습니다. 큰 고개에 이르자 초료새가 수리새〔鵰〕로 변하였습니다. 지금에 이르러 그 고개를 초료조재〔鷦鷯鵰岾〕라고 합니다.

수리새가 또 길을 인도하여 하무주(下無住) 터에 이르니, 선사가 말하기를 ‘이곳에서는 며칠이면 도를 이루겠습니까?’라고 하니, 수리새가 말하기를 ‘21일이면 되리라’라고 하였습니다.

선사는 너무 더디다고 여기고, 다시 중무주(中無住)의 터에 이르러 말하기를 ‘이곳에서는 며칠이면 도를 이루겠습니까?’라고 하니, 수리새가 말하기를 ‘7일이면 되리라’라고 하였습니다.

선사는 그것도 더디다고 여겼습니다. 수리새는 또다시 상무주(上無住) 터로 인도하였으나 들어갈 수가 없었습니다. 수리새가 말하기를 ‘이곳에서는 하루면 도를 이를 수 있으나, 여인이 들어와서는 안 된다’라고 하였습니다. 선사는 그곳으로 들어가 터를 잡아 집을 짓고 정성을 다하였습니다. 그리고 개명하여 무주조사(無住祖師)라고 하였습니다.”라고 하였다.

그의 말은 허풍이 심하였다. 나는 암자 앞에서 점심을 먹고 한숨 잤다. 대숲을 지나 큰 시내를 세 번이나 건너 내당재〔內堂岾〕에 오르니, 북쪽에 초료조재가 보였다. 풀숲을 헤치며 남쪽으로 30리 길을 내려가 칠불사(七佛寺)에 이르렀다.

절의 원래 명칭은 운상원(雲上院)이었다. 신라 진평왕(眞平王) 때 사찬(沙餐) 김공영(金恭永)의 아들 옥보고(玉寶高)라는 사람이 거문고를 메고 지리산 운상원에 들어가 50여 년 동안 거문고를 타며 마음을 닦았는데, 30곡을 지어 매일 그 곡을 연주하였다. 경덕왕(景德王)이 길가 정자에서 달을 감상하고 꽃을 구경하다가 거문고 소리를 들었다. 왕이 악사(樂師)인 안장(安長, 일명 문복(聞福))과 청장(請長, 일명 견복(見福))에게 묻기를,

“무슨 소리인가?”라고 하자, 두 사람이 아뢰기를,

“이는 인간 세상에서 들리는 소리가 아니라 바로 옥보선인(玉寶仙人)이 거문고를 연주하는 소리입니다.”

라고 하였다. 왕이 7일 동안 재계하고 그를 부르자, 옥보가 나와 30곡을 연주하였다. 왕이 크게 기뻐하고 안장과 청장에게 그것을 배워 악부(樂府)에 전하게 하였다. 그리고 그가 거처하던 절에 큰 가람을 세우니, 37국(國)이 모두 이 절을 으뜸으로 여겨 원당(願堂)으로 삼았다. 형수좌(泂首坐)가 선법(禪法)을 조금 이해하고 있어서 산 속 승려들의 스승이었는데, 나를 위하여 이런 이야기를 해주었다.

석문

아무리봐도 이쁜길

함께한 산우님

형제봉

형제봉

부자바위(동편)

부자암(父子岩)과 비리내(飛離奶)골 이야기

함양군 마천면 삼정리(三丁里) 하정(下丁) 마을에 선녀와 나무꾼의 전설이 전해온다. 이 마을에는 선유정(仙遊亭)이 있는데, '선녀와 나무꾼'의 전설에서 선유정(仙遊亭)이라고 이름하였다고 한다. 선유정(仙遊亭) 입구의 바위에 석문암(石門巖) 석각과 그 아래에 '선녀가 승천한 바위'라고 하여 선녀승천유지(仙女昇天遺址)를 암각한 명문이 있다. 또한 선녀가 목욕하였다는 구시쏘(槽沼)가 있다. 송암(松菴) 정창학(鄭昌學) 선생의 선유정기(仙遊亭記)에 선녀와 나무꾼의 이야기가 기록되어 있다.

옛날 삼정리 하정마을에 사는 나무꾼 인걸(人傑)이 선녀들이 구시쏘(槽沼)에서 목욕하는 것을 엿보다가 아미(阿美) 선녀의 날개옷을 훔쳤다. 선녀는 하늘로 올라가지 못하고 인걸(人傑)과 혼인하여 두 아들을 낳았다. 두 아들이 장성하였을 때 인걸(人傑)이 아미(阿美)에게 날개옷을 주니 아미(阿美)는 날개옷을 입고 하늘로 올라갔다. 인걸(人傑)과 아들은 벽소령에 올라가 애절하게 울부짖다가 바위로 변해 부자암(父子岩)이 되었다는 이야기이다. 얼마 전 치암(耻菴) 이용근(李榕根) 옹에게 비리내(飛離奶)골 지명의 유래를 들었는데, 선녀와 나무꾼의 전설에서 유래했다고 말씀하셨다. 비리내(飛離奶)는 '날개옷을 입고 날아서 떠난 선녀'라는 의미로 이해가 된다.

선녀와 나무꾼은 고대설화의 하나이다. 한국에서 전래동화의 하나로 잘 알려져 있으며, 한국뿐만 아니라 전 세계에 걸쳐 널리 퍼져있는 설화중 하나이다. 북한에서는 선녀와 나무꾼이 새로운 정치체제의 영향을 받아 지상 세계를 동경, 지상 세계에 정착하는 쪽으로 이야기가 각색되었다고 한다. 제주도에는 선녀와 나무꾼 공원이 있다.

선유정기(仙遊亭記)

옛적에 선녀 몇 분이 내려와서 목욕하는 움푹 파인 못에 한 장부가 있어 이름하여 이르되 인걸(人傑)이라고 하였다. 선녀들이 목욕하는 것을 엿보다가 몰래 그중의 아미(阿美) 선녀의 날개옷을 훔쳤으니 선녀는 옷을 찾다가 영영 옷을 찾지 못하고 인간 세상에서 사람(人傑)과 동거하면서 두 아들을 얻었다. 아들이 이미 장성하여 하루는 달밤에 즐거워하다가 날개옷을 주었더니 구름을 타고 하늘로 올라갔다. 부자(父子)가 멀리 바라보면서 애절하게 울부짖다가 마침내 바위로 변하였으니 세상에서 말하는 부자 바위(父子岩)가 이것이다. 세상 사람들의 다급하고 어찌할 바를 모르는 아득한 말을 모두 믿을 수는 없지만, 그러나 마을인 운학동(雲鶴洞)이 있고 산에는 벽소령(碧宵嶺)이 있기 때문에 선녀가 내려왔다는 것은 거의 예측했던 바이다.

仙遊亭記

昔仙女數人降監沐浴槽沼也有一丈夫名曰人傑竊覸其沐浴私竊其中阿美仙女羽衣仙女尋衣終不得遂爲世間之人而與之同居生於二男男已長成一日月夜夫婦樂樂羽衣給則乘雲上天遙遠父子相望而絶叫竟爲化石世云所稱父子岩是也世人之蒼黃査○之說未可盡信然村有雲鶴洞山有碧宵嶺則仙人下降庶可預測<檀紀四三○九年丙辰 秋八月 日 慶州 鄭昌學 記>

<출처:도솔산 연소재>

연하굴

1965년 연하굴사진 연하반 지리산악회 빌려온 사진 현재 형제봉이라 칭한 이정목 정면 형제바위 (부자암) 사이의 굴 입니다.

형제봉에서 & 부자바위(동편)

삼각고지 (三角高地)

삼각고지 (三角高地) 1950년 6월 25 동란을 전후한 '반란의 역사' 현장인 곳. 삼각고지라는 지명 만으로도 이 곳 참상을 짐작하게 한다.

경상남도 하동군 화개면,함양군 마천면,전라북도 남원시 산내면의 경계에 위치하고 3개도에 걸쳐 있는 산이다.북서쪽으로는 뱀사골,북동쪽으로는 백무동계곡,남쪽으로는 화개천계곡과 대성계곡,의신계곡이 있다.조선시대 하동의 관찬지리지나 군현지도에는 삼각고지에 대한 표기가 없다.삼각고지 동쪽의 형제바위에는 전설이 있다."지리산에서 두 형제가 수도를 하고 있었다.두 형제에게 반한 연하천 요정이 두 형제를 유혹하였지만,두 형제는 끝끝내요정의 유혹을 물리치고 드도했다.그러나 성불한 후에도 집요한 연하천 요정의 유혹이 이어지자,두 형제는 서로 등을 맞대고 부동자세로 유혹을 경계하는 바람에,그만 몸이 굳어 그대로 두 개의 석불이 되고 말았다"는 내용이다.삼각고지 북서쪽 사면을 흐느느 연하천에는 주목 군락지가 있다.

별바위등

도솔암

도솔암(兜率庵)

<박여량_두류산일록(頭流山日錄)>

○ 1610년 9월4일(을사).

서쪽으로 1백여 리쯤 되는 곳을 바라보니 새로 지은 두 절이 있는데, 무주암 서쪽에 있는 절을 ‘영원암(靈源庵)’이라 하고, 직령(直嶺) 서쪽에 있는 절을 ‘도솔암(兜率庵)’이라 하였다. 도솔암은 승려들이 수행하는 집으로 인오(印悟)가 지어 살고 있는 곳이다. 인오는 우리 유가의 글을 세속의 문장으로 여겨, 단지 불경(佛經)만을 알고 있을 뿐이다. 여러 승려를 위하여 암자 앞에 붉은 깃발을 세워두었고, 발자취가 동구 밖으로 나간 적이 없다고 한다.

<정시한_산중일기_2부>

○ 1686년 윤4월17일

아침식사 후에 의철, 상현과 작별하고, 사철 삼응 석겸 경수 등과 함께 도솔암(兜率菴)에서 출발하여 (삼각고지???)주봉으로 약 5리쯤 올라갔다. 산마루의 석벽에 길이 없는 곳으로 15여리쯤 올라가서 반야봉(般若峰) 응막(鷹幕)*[매를잡기위해 설치한 움막을 일컬음]에 이르러 점심을 먹은 다음, 청옥채(靑玉菜) 한 묶음을 채취하였다. 제일 높은 봉우리에 올라가니 운산(雲山)과 바다가 아득하게 보였다.

삼소굴(三笑窟)_도솔암

도솔암 삼소굴 편액은 현재 도솔암에서 수행중인 정견스님의 스승이며 조계종의 선맥을 이어온 대표적인 선승이자 제 10대 조계종 종정을 역임하신 바 있는 혜암스님(慧菴; 1920~2001)께서 도솔암에서 수행하던 중 도솔암 편액과 더불어 삼소굴 편액을 달아 놓은 것이다. 달필은 아니지만 평생 하루에 한끼만 먹는 자세로 수행에 정신한 혜암스님의 정진을 엿보게 한다.

그런데, 이 삼소굴이라는 이름은 혜암스님의 스승이었던 경봉스님의 수행처에서 따온 이름이다.

삼소굴은 경봉스님이 붙인 이름인데 1920-30년대 서예대가로 이름을 떨쳤던 석재 서병오(石齋 徐丙五; 1862~1935)의 글씨이며, 삼소굴 좌측의 선방에 걸린 경봉스님의 시호를 딴 원광재(圓光齋)도 석재의 글씨인데 석재가 경봉스님과 교유하며 글씨를 가르쳐주던 때 쓴 것으로 보인다.

석재가 생전인 1920년대 극락암을 방문하여 선방에 경봉스님의 시호인 [원광제]를 써 주었다면 경봉스님이 서른 무렵에 벌써 원광이라는 시호를 사용하며 자신의 선방을 가질 만큼 대승이 되었다고 볼 수 있을 것 같다.

삼소굴에 대하여 경봉 스님은 “삼소의 ‘삼’은 우주의 극수인 3이요, ‘소’란 염주를 목에 걸어놓고 이리저리 찾다가 결국 목에 걸린 것을 발견하고는 허허 웃는 것”이라고 선문답 하듯 일러주었는데,정확한 어원은 중국 동진시대(381년)로 거슬러 올라간다.

정토종의 초조 혜원(慧遠)은 381년에 여산 돌림사를 창건하였다.

이후 그는 그림자는 산을 나서지 않고 발자취는 속세에 들이지 않는다(影不出山 足不出俗)라는 금율을 세워 30년간 산문을 나가지 않았다.

어느날 절을 찾은 당대에 이름난 전원시인인 유가(儒家)의 도연명과 도가(道家)의 육수정이 방문했다가 돌아갈 때 배웅하다 깊은 대화에 빠져 그만 동림정사 아래에 있는 계곡인 호계를 건너 산문을 넘고 말았다. 이를 경계하던 절간 호랑이의 표효에 뒤늦게 깨닫고 유불선의 세사람이 함께 웃었다는 옛 일화 호계삼소(虎溪三笑)에서 따온 이름이다.

경봉스님의 통도사 극락암 삼소굴과 혜암스님의 지리산 도솔암 삼소굴 이외에도 우리나라에 삼소굴 혹은 삼소당의 선방이 몇 있는데, 이와 같은 일화에서 알 수 있듯 혜원스님처럼 수도증진하겠다는 의미로 이름을 붙인 것이다.

지리산 도솔암 삼소굴

지리산 도솔암 삼소굴

도솔암 적능스님

도솔암 길 에서

'지리 산행기' 카테고리의 다른 글

청학연못, 촛대봉, 천왕봉 (0) 2022.09.13 와운골(골바위골) & 벌바위 (0) 2022.08.28 대성골,수곡옛길 (0) 2022.08.15 목통골(연동골) (0) 2022.08.15 지리,智異 (0) 2022.08.06