-

삼봉산, 백운산, 금대산지리 산행기 2022. 6. 6. 11:06

# 언제: 2022년 06월 04일 토요일

# 산행지: 함양 삼봉산, 백운산, 금대산, 오도봉, 지리 조망산행

# 산행거리: 12.00Km 05시간01분

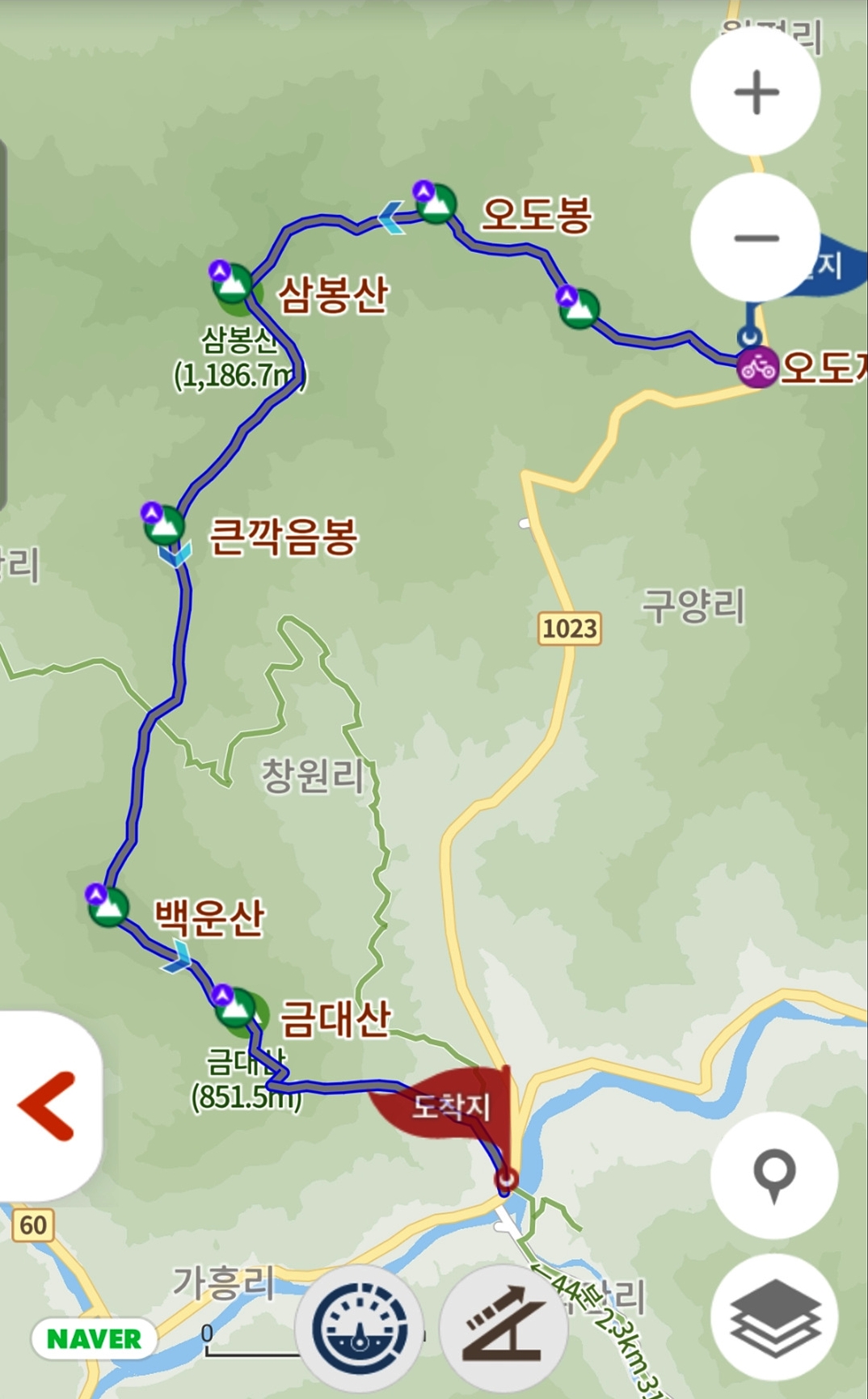

# 산행루트: 오도재 - 관음봉 - 오도봉 - 삼봉산 - 큰깍음봉 - 백운산 - 금대산 - 금대암 - 금계마을(함양군안내센터)

삼봉산(三峯山) 해발1.187m

삼봉산은 조망의 산이다. 함양에서 지리산을 잘 조망 할수 있는곳이 여러군데 있으나 그중 하나는 백전면 백운산 중턱의 상연대라는 고찰이고 더 가까이에서 볼수 있는산이 삼봉산이다. 지리산 하봉에서, 중봉, 천왕봉, 제석봉, 벽소령 등을 거쳐 반야봉으로 이어지는 능선을 조망하기 좋은 곳이다.

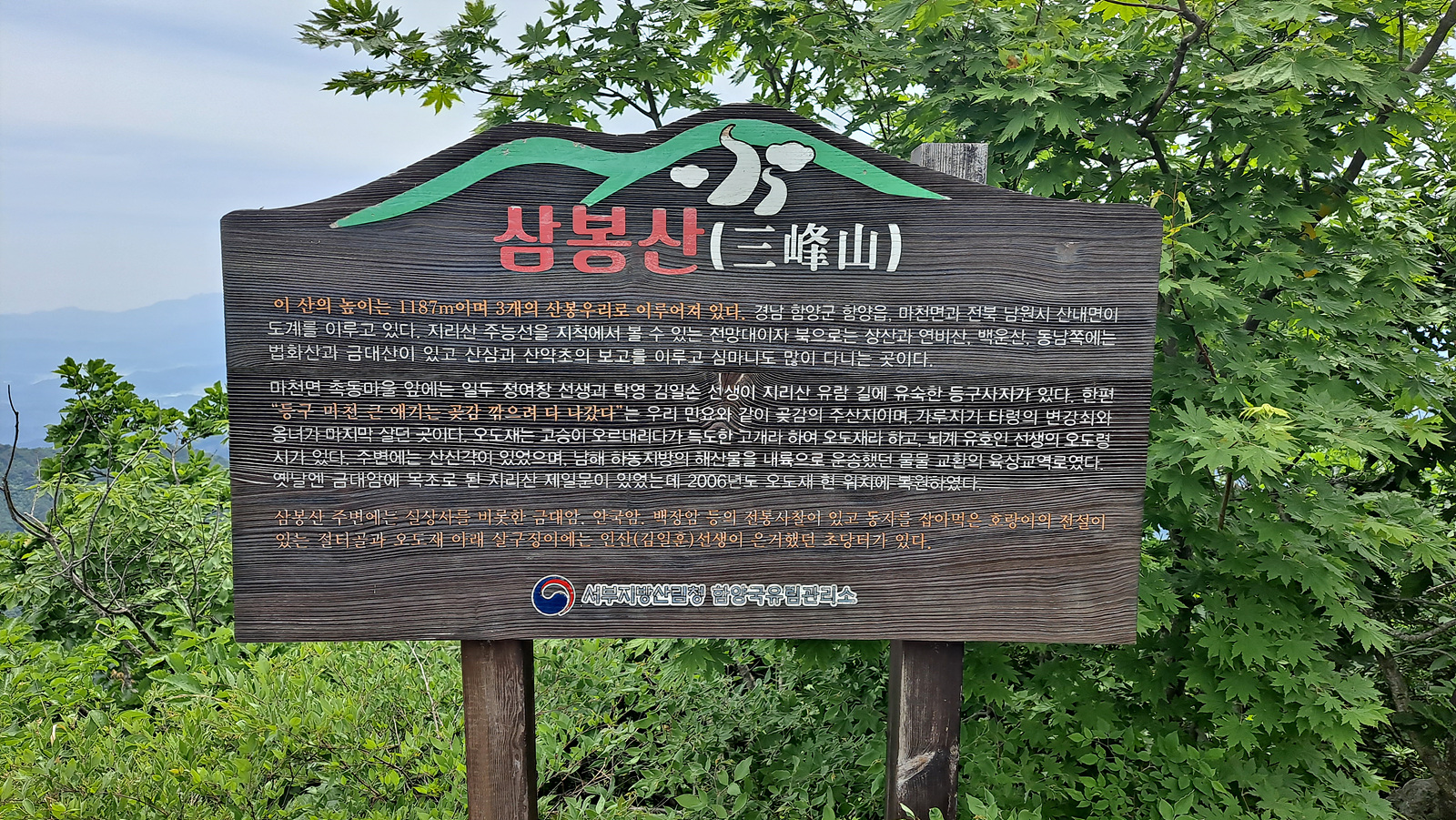

삼봉산(三峰山, 1,186.7m)은 3개의 봉우리로 이루어진 산으로 경남 함양군 함양읍. 마천면, 전북 남원시 산내면 경계에 있는 산으로 남동쪽으로 상봉(천왕봉)을 중심으로 동쪽의 하봉과 웅석봉, 서쪽으로 영신봉, 반야봉, 만복대가 바래봉으로 이어지고 북동쪽의 필봉산, 황매산, 북쪽의 덕유산 주능선이 남덕유로 이어지는 백두대간, 월봉산, 기백산, 금원산의 진양기맥이 보인다.

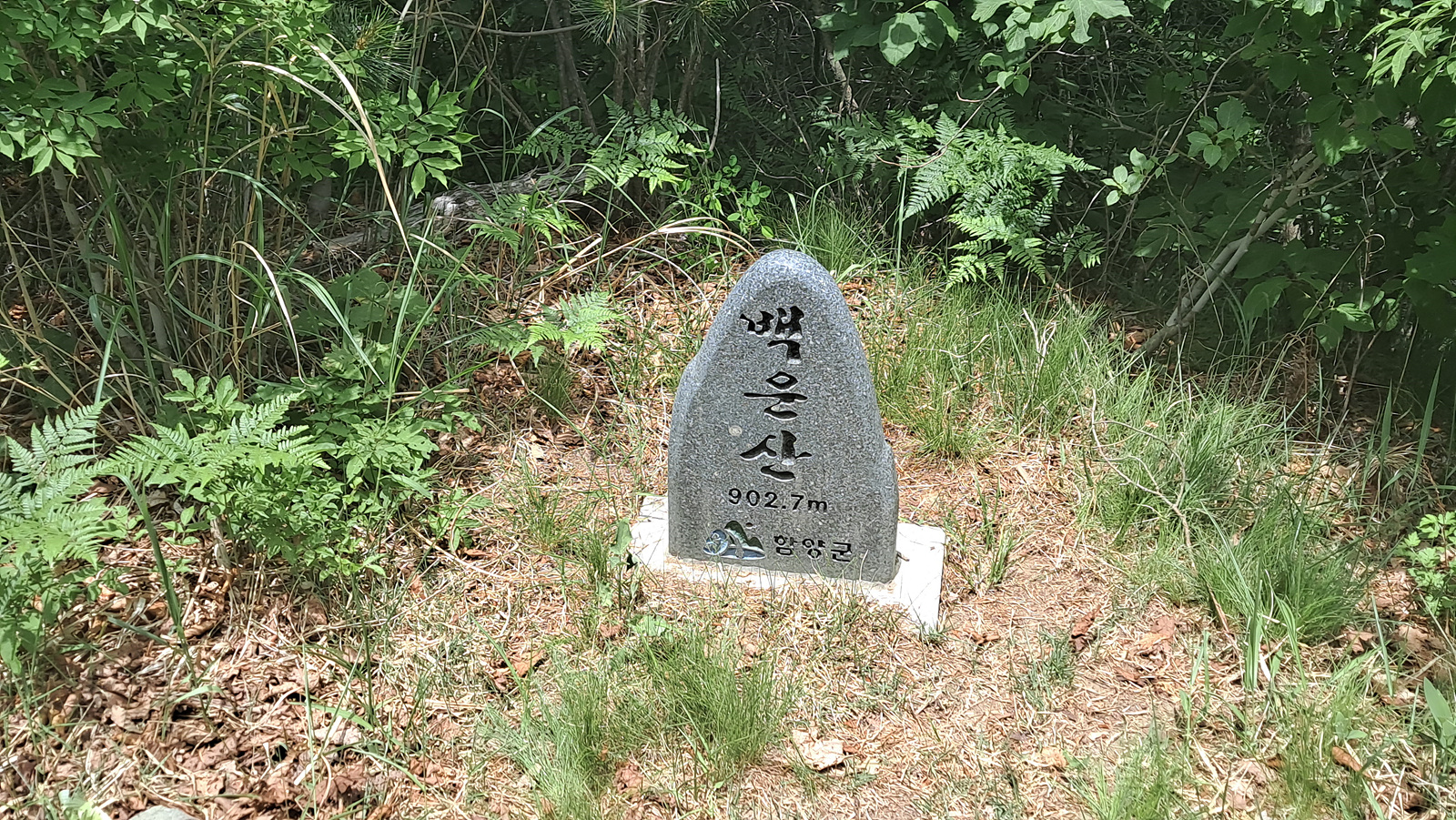

백운산(白雲山) 해발 903m

높이 903m. 지리산국립공원 북쪽에 위치해 있어 동남쪽으로 창암산(窓巖山, 923m), 지리산 천왕봉(天王峰, 1,915m)과 연결되고, 남쪽으로는 경상남도와 전라북도의 경계가 되는 능선을 따라 삼정산(1,182m), 명선봉(明善峰, 1,586m)에서 노고단(老姑壇), 북쪽으로는 삼봉산(三峰山, 1,187m)과 연속된다.

백운산 남서쪽에는 만수천(萬壽川)이 흘러 산의 남쪽에서 임천강과 합류한다. 주변은 산세가 수려하며 특히 만수천의 본류와 지류가 합류하는 지점에는 넓은 곡저평야를 이루고 있다.

금대산(金臺山) 해발 847m

경상남도 함양군의 마천면 가흥리 일대에 있는 산이다(고도 : 847m). 삼봉산에서 맥이 뻗어내려 백운산과 금대산을 이루었다. 임천이 금대산을 에워싸고 구불거리며 흐르다 동북쪽으로 빠져나간다. 금대산을 끼고 있는 임천을 따라서 여러 취락이 형성되었으며, 산의 남서사면에는 마천면 소재지가 입지하였다. 『광여도』(함양), 『1872년지방지도』(함양), 『영남지도』(함양)에서도 금대산이 표기되었다.

금대산에 있는 옛 절로는 안국사와 금대사가 있다. 금대산이라는 산 이름의 유래는 금대사(金臺寺)에서 연유되었다. 금대사는 656년(신라 태종무열왕 3)에 행우(行宇)가 창건하였고, 도선(道詵)이 중창하였다고 한다. 1430년(세종 12)에 행호(行乎)가 안국사(安國寺)와 함께 중창하였다.

금대암,金台庵

금대암은 대한불교조계종 제12교구 본사인 해인사의 말사이다. 656년(신라 태종무열왕 3) 행우(行宇)가 창건하였으며, 도선(道詵: 827∼898)이 나한전을 지어 중창한 뒤 나한도량으로 이름이 났다. 1430년(조선 세종 12)에 천태종 판사도대선사(判事都大禪師) 행호(行乎)가 인근 안국사(安國寺)와 함께 중창하여 금대사(金臺寺)라고 하였다. 1489년 김일손이 이곳을 여행하고 남긴 기행문 《유두두록》에 따르면 당시 이 절에는 20여 명의 승려가 수도에 정진하였다고 한다. 1598년 정유재란 때 왜구 500여 명이 몰려와 이곳에 있던 사람들을 모두 죽였다고 하며, 이후의 연혁은 전하지 않는다. 1950년 6.25전쟁 뒤 폐사된 것을 금대암복구기성회가 중건했다.

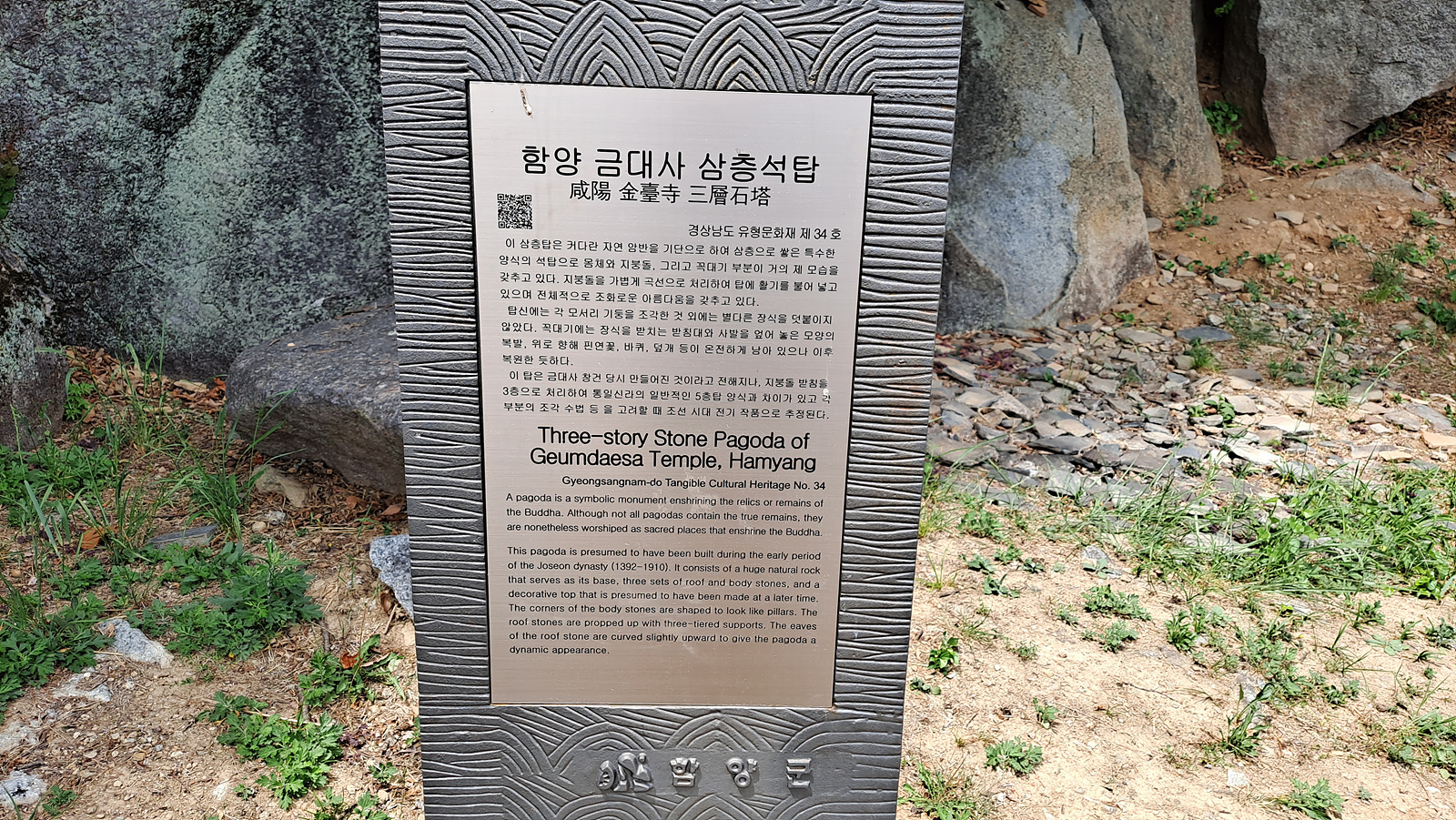

현재 건물로는 대웅전과 나한전·선원 등이 있고, 유물로는 경상남도 유형문화재 제34호로 지정된 삼층석탑을 비롯하여 동종과 신중탱화 등이 남아 있다. 삼층석탑은 행우가 사찰을 창건할 당시 세운 것이라고 하나, 탑의 조성 수법을 보면 고려말에서 조선초에 조성된 것으로 보인다. 금대암 동종과 신중탱화는 1998년 9월 28일에 각각 경상남도 문화재자료 제268호와 제269호로 지정되었다.

이 중 동종은 1734년(영조 10) 쌍계사에서 제작된 것으로 음통이 약간 훼손되긴 하였으나 상부의 용두가 정교하다. 전형적인 조선 중기 동종으로 높이 59cm, 지름 43cm, 둘레 138cm이다. 신중탱화는 가로 100cm, 세로 105cm로 1785년(정조 9)에 제작된 것이다. 서우와 예우 등이 제작에 참여했다는 기록이 탱화의 명문에 나온다. 한편 금대암 입구에는 높이 40m에 이르는 젓나무가 두 그루 있다. 우리나라에서 가장 수령이 많은 젓나무로 추정되며 행호가 중창할 때 심은 것으로 보인다. 1998년 11월 13일 경상남도 기념물 제212호로 지정되었다.# 산행지도

# 산행사진

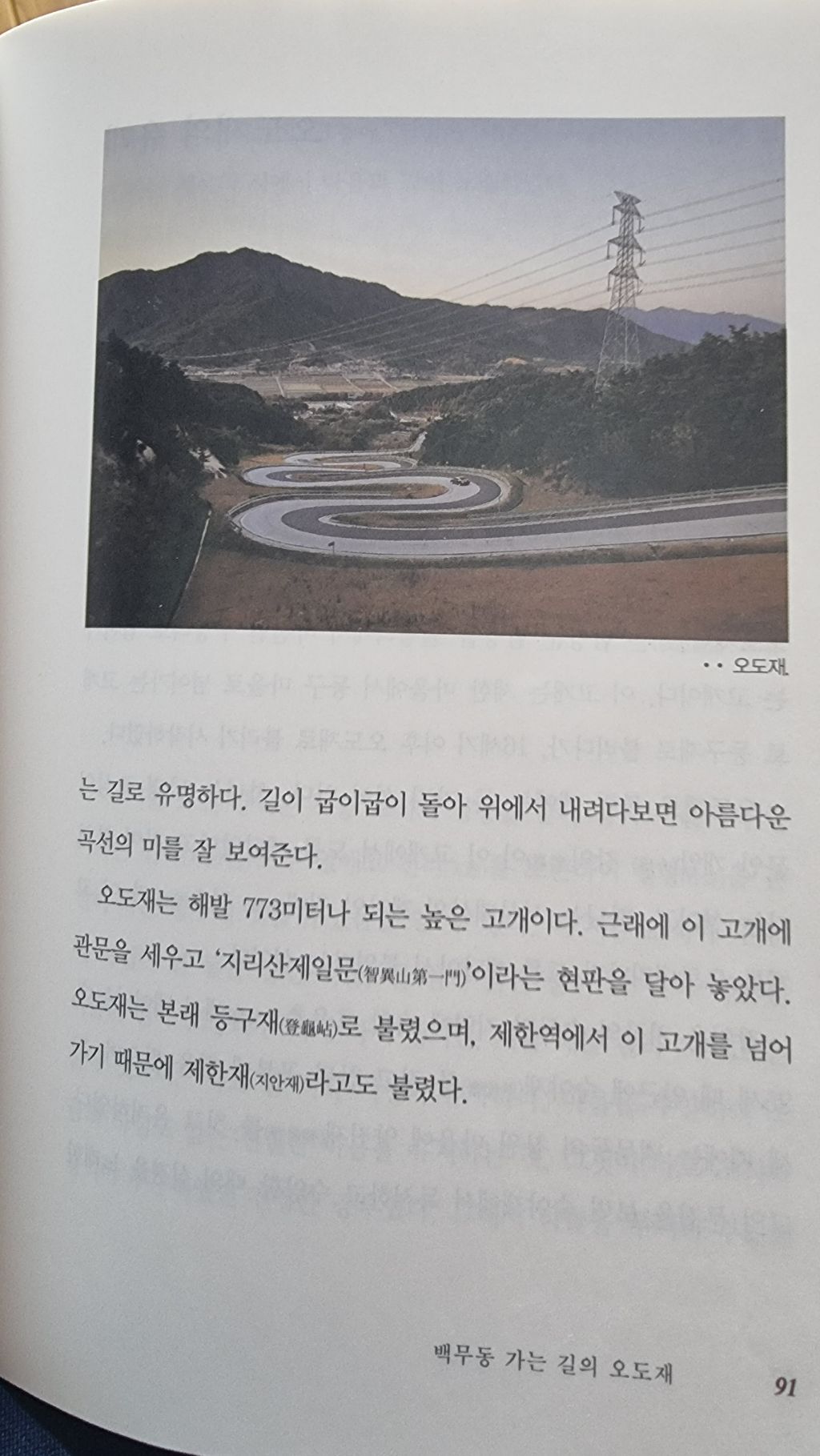

오도재(悟道嶺)

옛 내륙 사람들 생필품·소금·해산물 등 물물교환 위해 '울고넘어'

오도재는 함양군 함양읍 구룡리에서 함양군 마천면 구양리까지 12.1km 구간에 구절양장 이어진 고갯길이다.

오도재 12.1㎞ 고갯길 양쪽에는 조동 촉동 창원 등구 청원 금계 등 6개의 자연마을이 지금도 옹기종기 모여 있다.

오도재는 지금과 마찬가지로 예전에도 지리산으로 향하는 관문이었다. 함양읍내나 거창 등 내륙사람들이 오도재를 넘어 지리산으로 향하고 지리산 주변 사람들은 함양읍내 등 바깥으로 나가기 위해서 이 곳을 반드시 지나야 했다.

오도재는 예전 지리산 장터목은 그 이름처럼 경남 하동과 전라도 광양 등에서 나는 소금과 해산물 등을 구하기 위한 장터로 유명했다. 함양읍내 등 내륙 사람들은 생활필수품인 소금과 해산물 등을 장터목에서 물물교환하기 위해 지역 특산물을 이고지고 오도재를 넘어야 했다.

지리산의 마천면 삼정리 영원사(靈源寺) 도솔암(兜率庵)에서 수도하던 청매 인오조사(靑梅印悟祖師 : 1548~1623/ 서산대사의 제자)가 이 고개를 오르내리면서 득도(得道)했다고 하여 붙은 이름이다. 이 오도재(悟道嶺)에는 청매선사(靑梅禪師)의 <십이각시(十二覺時)>라는 시비(詩碑)도 세워져 있다.

오도재(773m)는 삼봉산(1,187m)과 법화산(992m)이 만나는 지리산의 마지막쉼터로 옛날 가야의 마지막 왕이 은거피신을 할 때 중요한 망루지역이었다.

임진왜란 당시는 서산(西山大師/ 법명 休靜. 법호 淸虛 또는 西山. 속명 崔汝信 :1520~1604), 사명(四溟大師/ 법명 惟政. 법호 四溟堂 또는 松雲. 속명 任應奎 :1544-1610), 청매(靑梅) 등 승군(僧軍)이 머물렀던 곳으로 영남학파의 종조인

김종직(金宗直/호: 점필재 佔畢齋/1431-1492)선생을 비롯하여 정여창(鄭汝昌/호: 일두一蠹/ 1450-1504), 유호인(俞好仁: 1445-1494), 김일손(金馹孫/ 1464-1498) 등 많은 시인 묵객들이 걸음을 멈추며 지리산을 노래했던 곳이다.

오도재 智異山第一門

수많은 사연을 안은 오도재도 2003년 2차선 도로가 완공되면서 엄청난 변신을 했다. 꼬불꼬불 뱀처럼 이어진 도로와 오도재 정상에 거대한 성곽 모양으로 함양군이 세운 지리산 제일문도 유명한 관광상품이 됐다. 지리산 제일문을 지나 지리산 쪽으로 조금 내려온 고갯길에는 지리산 조망공원 휴게소도 조성됐다. 이 곳에서는 하봉-중봉-천왕봉-반야봉에 이르는 장대한 지리산 주능선이 파노라마처럼 펼쳐진다. 지금은 차로 쉽게 이 장관을 볼 수 있지만 지리산 유람에 나선 옛 사람들이 힘든 고개를 넘어 마침내 장쾌한 능선의 모습을 보며 느꼈을 감동이 어땠을지 짐작할 수 있다.

오도재 삼신각

오도봉 해발 1,045m

오도봉 인증샷

삼봉산(三峰山) 해발 1,187m

삼봉산(三峯山 해발1,187m)은 경남 함양군 함양읍, 마천면과 전북 남원시 산내면에 걸쳐 있는 산으로 지리산 전망대 구실을 하고 있다. 정상에 서면 끝없이 펼쳐지는 산 너울에 감탄사가 절을 나온다.

남동쪽으로는 천왕봉에서 반야봉으로 이어지는 지리산의 주능선이 한눈에 바라보이고, 북쪽으로는 남덕유산의 산줄기들이 펼쳐진다.남쪽으로는 등구치(650m)~백운산(902.7m)~금대산(847m)이 이어지고 남쪽 사면에서 발원하는 물줄기는 임천강으로 흘러간다. 동남쪽으로는 지리산 웅석봉과 법화산이, 그 좌측 멀리로는 황매산, 오도산, 비계산, 가야산이 펼쳐진다.

법화산 뒤로 왕산, 그리고 황매산, 정수산, 둔철산, 웅석봉 배경으로, 인증샷

삼봉산에서 바라본 지리산 상봉(천왕봉)

삼봉산에서 바라본 법화산 뒤로 왕산, 그리고 황매산, 정수산, 둔철산, 웅석봉

등구재

등구재는 어디일까...?

김종직 선생의 유두류록을 읽고 몇가지 의문점 중에 실택리 이후에 군재까지 돌아 오는길에 대해서 의구심이 생겼다.

실택리에서 현 가흥교 부근을 건너서 등구재를 지나 함양 군재로 가는 길은 두가지다.

하나는 창원마을로 가서 등구재를 넘어서 산내면 중황리를 넘어가는 것이다.

이미 김종직은 여독이 쌓여 집에 빨리가고 싶었을 것이다.

함양 영역의 경계를 따라 순찰하기엔 에너지가 없어 보이고 그 이후의 여정에도 내용이 없는 것으로 보아 아닌것 같다.

다른 하나는 반대방향으로 중황리에서 창원 마을을 넘어 오는 것이다.

이또한 산내와 제한역을 왕래 하기엔 적합할지 모르나 산내 중황리로 갔다가 다시 창원으로 넘어 오게 되면 동선이 복잡해지고 거리도 멀다.

유두류록을 읽고 지도를 그렸다.

처음부터 김종직 선생이 오도재를 등구재로 잘못 표기한 것으로 생각했다.

그 이유는 등구사에서 오도재가 제일 가깝고 실택리에서 함양으로 가는 최단거리 길이기 때문이다.

출처:최석기교수 지리산 백무동

김종직_유두류록

(전략)

옷을 갈아입고 말에 올라 실택리(實宅里)에 이르니 부로(父老) 두어 사람이 길 아래에서 맞이하여 절하면서 말하기를,

“사군(使君)께서 산을 유람하는 사이 아무 탈도 없었으니, 감히 하례드립니다.”라고 하므로, 나는 그제서야 백성들이 내가 유람하느라 일을 접어두었다 하여 나를 허물하지 않은 것을 보고 기뻐하였다.

해공은 군자사로 가고, 법종은 묘정사(妙貞寺)로 가고, 조태허, 유극기, 한백원은 용유담(龍游潭)으로 유람하러 가고, 나는 등귀재(登龜岾)를 넘어 바로 군재(郡齋)로 돌아왔는데, 나가 유람한 지 5일 만에 가슴 속과 용모가 트이고 단정해짐을 갑자기 느끼게 되어, 처자(妻子)나 이서(吏胥)들이 나를 보더라도 전일과 다를 것 같았다.

백운산(白雲山) 해발 903m

높이 903m. 지리산국립공원 북쪽에 위치해 있어 동남쪽으로 창암산(窓巖山, 923m), 지리산 천왕봉(天王峰, 1,915m)과 연결되고, 남쪽으로는 경상남도와 전라북도의 경계가 되는 능선을 따라 삼정산(1,182m), 명선봉(明善峰, 1,586m)에서 노고단(老姑壇), 북쪽으로는 삼봉산(三峰山, 1,187m)과 연속된다.

금대산 가는 길 기암 금마대(金馬臺)

금마대(金馬臺)

왼쪽 위로 삼봉산. 그 오른쪽으로 올라간 능선. 오른쪽 오목한 부분이 오도령. 그 아래로 촉동마을, 창원마을이다. 오른쪽 위는 법화산.

아래로 엄천강. 가운데 왼쪽 뒤는 왕산. 그 오른쪽 앞에 쑥밭재, 새봉.

하늘 금을 그리는 지리산 하봉, 중봉, 천왕봉. 그 아래로 칠선계곡. 지리산 주릉 앞쪽에 보이는 봉우리는 창암산. 천왕봉 오른쪽으로 제석봉, 장터목, 연하봉, 촛대봉, 영신봉,

칠선봉, 덕평봉, 형제봉, 명선봉, 토끼봉, 반야봉, 노고단이 이어진다.

가운데 오른쪽으로 삼정산. 그 왼쪽 뒤로 눈을 크게하면 반야봉.

가운데로 삼정리. 아래 보이는 임도는 왼쪽 능선 뒤에 숨은 금대암으로 이어진다.

금대산(金臺山) 해발 847m

경상남도 함양군의 마천면 가흥리 일대에 있는 산이다(고도 : 847m). 삼봉산에서 맥이 뻗어내려 백운산과 금대산을 이루었다. 임천이 금대산을 에워싸고 구불거리며 흐르다 동북쪽으로 빠져나간다. 금대산을 끼고 있는 임천을 따라서 여러 취락이 형성되었으며, 산의 남서사면에는 마천면 소재지가 입지하였다. 『광여도』(함양), 『1872년지방지도』(함양), 『영남지도』(함양)에서도 금대산이 표기되었다.

금대산 지나 금대암 가는 능선 길에 석굴

지리산에는 전망 좋은 8대(臺)가 있다. 이곳 8대를 모두 올라야 비로소 지리산을 안다고 말할 수 있다.

8대는 금대, 마적대, 문수대, 연화대, 묘향대, 만복대, 수성대, 청신대 등이 있으며, 그 외에도 종석대, 무착대, 향운대, 문창대, 영신대, 향적대, 옥천대, 서산대, 불일대, 상무주대 등이 있다.그 중 금대는 함양군 마천면 가흥리에 있으며 지리산의 조망이 가장 좋은 곳으로 알려져 있다. 전설에 의하면 지리산의 산신은 대부분 여신인데, 금대의 산신은 남신이기 때문에 여신의 정기가 금대에 다 모여든다고 한다. 지리산이 감싸 안은 정기를 한 몸에 받는 양지바른 명당자리인 것이다.

이곳 금대에는 암자(금대암)가 있는데 656년 행우조사가 창건하였으며, 도선국사가 나한 전을 지어 중창한 뒤 나한도량으로 이름이 났다. 1430년 천태종 판사도대선사 행호가 인근 안국사와 함께 중창하여 금대사라고 하였다.

현재 건물로는 극락전과 나한전, 금대선원 등이 있고, 유물로는 경상남도 유형문화재 제34호로 지정된 삼층석탑을 비롯하여 동종과 신중탱화 등이 남아있다.

옛날 도선국사가 지리산을 두루 돌며 수행을 하던 도중 금대에 올랐는데, 그곳의 경치가 너무 빼어나 3일 동안 벌어진 입을 다물지 못했다고 전해져 오고 있다.금대 입구에는 높이 40m에 이르는 잣나무가 두 그루가 있으며 우리나라에서 가장 수령이 많은 잣나무로 추정된다. 금대암 앞뜰에는 바라보는 지리산 주 능선은 서북방의 노고단으로 동남방의 천왕봉까기 활처럼 휘어지며 동북방을 껴안은 듯한 모습이다. 여기에서 지리산 주 능선을 조망하면 한눈에 다 볼 수 있는 곳이다. 금대암의 주전인 극락전에서 바로 마주 보이는 곳이 천왕봉이다.

지리산 최고의 뷰 포인트 ‘금대암’에 몰린 기운

지리산에는 여러 개의 대(臺)가 있다. 대는 어떤 곳인가? 땅의 정기가 뭉친 곳이다. 정기가 뭉친 곳에서 도를 닦아야 효과가 있다. 쓰레기나 매립해서 다져진 곳에서는 도통하기 어렵다. 대는 보통 바닥이 바위 암반으로 되어 있고 뒤쪽에도 커다란 바위나 절벽이 있기 마련이다. 그리고 앞에는 전망이 좋다. 뷰가 탁 트인 곳이 많다. 지리산에는 보는 관점에 따라 8대(臺)를 꼽기도 하고 10대를 꼽기도 한다. “금대, 무주대, 도솔대가 함양군 마천 일대에서 꼽는 3대다”라는 말이 있다. 금대에는 금대암(金臺庵)이 있고, 무주대에는 상무주암이 있고, 도솔대에는 청매 인오선사가 수도했던 도솔암이 자리 잡고 있다. 이 3대는 지리산권에서 손꼽히는 수행터들이다. 이 3대 중에서도 금대를 가장 먼저 꼽는 수행자들이 많다.

말 안장 형상, 귀인이 나온다

금대는 지리산 주 능선에 자리 잡은 암자가 아니다. 다른 맥에 자리 잡고 있다. 삼봉산 자락에서 흘러온 맥이 임천강 앞에서 멈춘 것이 바로 금대산이다. 이 금대산을 멀리서 보면 말의 안장 모습이다. 특히 마적도사가 수도했던 마적대(馬迹臺) 쪽에서 이 금대를 바라다보면 한 마리의 장대한 말 안장의 모습이다. 마체(馬體)이다. 산은 어떤 각도에서 보느냐에 따라 모양이 다르고 상징이 바뀐다. 풍수에서 말 안장은 가운데가 움푹 들어간 형상이다. 이런 산이 앞에 보이면 귀인이 배출된다고 믿었다. 말을 탄 귀인이 나온다고 여겼던 것이다. 금대산은 이런 말(안장)의 모습이다. 이 금마는 엄천강의 물을 먹기 위하여 강 쪽으로 약간 머리를 숙이고 있다. 금마음수(金馬飮水)의 형국인 것이다. 금색의 말이 물을 마시는 형국이다.

마천(馬川)이라는 지명도 이 금대산의 모습에서 유래한 것이 아닌가 싶다. ‘마천’은 말이 먹는 냇물이라는 뜻이 된다. 구례의 사성암처럼 이 마천의 금대암도 지리산을 마주 보고 있는 위치이다. 마주보고 있을 때 ‘맞다이’를 놓은 형국이 된다. 맞다이를 놓을 때 그만큼 에너지가 강하게 들어온다는 의미가 함축되어 있다. 에너지는 자기 발 밑에서 들어오는 에너지도 있지만 맞다이를 놓은 상대편 쪽에서 들어오는 에너지가 중요하다. 상대편 쪽에서 들어오는 에너지가 묘용(妙用)을 부리기 때문이다. 묘용이란 부귀영화도 해당되고 수행자에게는 총체적인 에너지에 해당한다.

금대가 역대 수행자들에게 주목을 받은 이유는 그 전망이다. 금대에 서면 지리산 1000m가 넘는 영봉들이 눈앞에 도열해 있는 광경이 연출된다. 거의 150도 각도로 지리산의 내로라하는 봉우리들이 금대암 앞에 도열해 있다. 지리산을 이처럼 전체적으로 볼 수 있는 위치로는 금대가 단연 압권이다. 앞으로 도열해 있는 지리산 20여개의 봉우리로부터 에너지가 쏟아진다. 지리산 영봉들의 에너지가 금대암으로 뻗치는 것이고, 몸과 마음이 열린 고단자는 이 에너지를 그대로 다 받아들인다. 그 결과가 ‘한 소식’이다. 역대 내로라하는 기라성 같은 도인들이 금대에서 한철 또는 몇 년간 머무르면서 그 에너지를 소화했다. 단백질, 콜라겐, 키토산, 비타민D 같은 영양소를 흡수하지 않았나 싶다. 다른 데서 미처 섭취하지 못한 영양소를 여기에서 충분히 섭취한다. 마치 볼록렌즈처럼 금대암을 향해 레이저를 쏘는 형국이다. 레이저를 쏘는 그 지리산 영봉들을 열거하면 이렇다.

금대암의 맨 오른쪽에서부터 그 봉우리 이름이다. 덕평봉(1522m), 칠선봉(1558m), 영신봉(1652m), 세석산장(1560m), 촛대봉(1703m), 연하봉(1730m), 장터목(1653m), 제석봉(1808m), 천왕봉(1915m), 중봉(1874m), 하봉(1781m)이다. 더 왼쪽으로 가면 영랑대도 있고, 독바위도 있다. 오른쪽으로 시야를 더 넓히면 형제봉도 있고, 더 오른쪽으로 삼정산도 있다. 금대암에서 형제봉을 보면 마치 도깨비의 2개 뿔처럼 형제봉 좌우에 2개의 바위가 뿔처럼 솟아 있는 모습이 보인다. 형제봉이라는 이름도 비로소 이해가 간다. 금대암에서 봐야만 형제봉 좌우에 솟은 2개의 바위 뿔이 보인다. 왼쪽 바위 뿔은 부자바위이다. 금대암에서 약간 오른쪽으로 보이는 영신봉도 볼 만하다. 지리산에서 무속신앙하는 무당들이 가장 선호하는 바위가 영신봉과 영신대(靈神臺) 아니던가. 그 봉우리를 금대에서는 느긋하게 감상할 수가 있는 것이다.

그 영신봉 옆으로는 좌고대(坐高臺) 바위가 보인다. 서너 개의 톱니가 솟아 있는 마치 왕관의 맨 윗부분처럼 보이는 바위가 좌고대이다. 나는 아직 이 좌고대까지 올라가 보지는 못했다. 마음속에서는 ‘언제 저기를 한번 올라가 봐야 하는데!’ 하는 바람만 갖고 있다. 비록 올라가 보지는 못했지만 금대에서 바라다보니까 귀엽기 그지없다.

천왕봉이 한눈에

지리산 최고봉인 천왕봉은 말해서 무엇하겠는가! 천왕봉을 이처럼 온전하게 볼 수 있는 포인트도 지리산 전체에서 아주 드물다. 지리산에서 천왕봉을 보는 지점은 땅값도 다르다. 천왕봉이 보이는 집터는 더 비싸다. 대개 천왕봉을 보더라도 아주 옹색하게 살짝 보이는 지점이 대부분인데, 금대에서 보면 아주 여유롭게 그리고 전면을 느긋하게 감상할 수 있는 포인트가 되는 것이다. 영랑대를 살짝 보는 것도 좋다. 신라의 영랑 선인이 화랑들을 이끌고 이 봉우리에 올라가서 호연지기를 기르고 무술 훈련을 했던 장소가 아니던가. 몇 년 전에 영랑대 꼭대기에서 텐트를 치고 하룻밤을 자면서 지기를 흠뻑 받았던 기억이 생생하다. 그런가 하면 천왕봉에서 중봉, 하봉으로 이어지는 능선을 바라다보는 것도 즐겁다. 이 맥의 한 가닥이 내려와 결국 벽송사, 그리고 의중마을까지 내려오는 것 아닌가. 벽송능선이라고 부르는 맥이다.

의중마을에는 구한말에 탄수 이종식 도사가 태어났고 일본 토벌대로부터 간신히 목숨을 구해서 이 금대로 들어와 10년간 도를 닦았다. 그리고 일본이 망해 광복이 되는 날짜를 정확하게 예언하였다. 자신은 이 금대암 밑자락에 금계(金鷄)마을을 일구었다. 말하자면 금마의 자식이 금계인 셈이다. 말이 닭을 낳는 것이 신화와 풍수의 세계이다.

금대가 명당일 수 있는 조건을 또 하나 따져보면 금대 바로 앞에서 받치고 있는 창암산이다. 이 창암산이 바로 금대 앞에 자리 잡고 있다. 여기에서 에너지가 또 온다. 그러면서도 멀리 지리산 주 능선을 시야에서 가리지 않고 있다. 이 창암산이 있어서 금대의 에너지를 또 한 겹 이중으로 보호하는 셈이다. 그리고 금대의 나한전(羅漢殿) 뒤로 솟은 바위를 지나칠 수 없다. 커다란 바위가 이 터에 에너지를 주입(in put)하고 있다. 터가 형성되려면 이처럼 법당 뒤로 커다란 바위나 절벽이 떠받치고 있어야 한다. 과연 금대는 지리산에서 손꼽히는 영지가 될 만한 입지조건을 제대로 갖추고 있다.-퍼온글- -조용헌의 영지순례-

나한전(羅漢殿)

수령 500-600년으로 추정되는 전나무

<유람록> 김일손_속두류록(續頭流錄) 1489년

○ 1489년 4월15일, 계묘일.

다음날 새벽에 나는 백욱과 짚신을 신고 지팡이를 짚고 등구사에서 1리 정도 걸어 내려갔는데 볼 만한 폭포가 있었다. 다시 10리쯤 가서 한 외딴 마을을 지났는데 그 마을에는 감나무가 많았다. 험한 고개를 넘어 산허리를 거쳐 오른쪽으로 돌아 서북쪽으로 가니 바위 아래에 샘이 있어서 두 손으로 물을 움켜 마시고 이어 세수를 하였다.

그곳에서 나와 한걸음에 금대암(金臺菴)에 닿았다. 한 승려가 나와·물을 긷고 있었는데 나와 백욱이 암자내로 들어섰다. 뜰 가운데는 모란 몇 그루가 있었는데, 반쯤 시들었지만 꽃은 매우 붉었다. 누더기 승복를 입은 승려 20여 명이 가사(袈裟)를 입고서 뒤따르며 범패(梵唄)를 하고 있었는데 그 속도가 매우 빨랐다. 내가 물어보니 이곳은 정진 도량(精進道場)이라고 했다. 백욱이 그럴 듯하게 해석하기를,

“그 법이 정일(精一)하여 잡됨이 없고, 나아가되 물러섬이 없고, 밤낮으로 쉬지 않고 부처가 되는 공덕을 쌓는 것이니, 조금이라도 게을리 하는 자가 있으면 그 무리 가운데 민첩한 한 사람이 긴 막대기로 내리쳐 깨우치게하여 번뇌와 졸음을 없애게 합니다.”

라고 하였다. 내가 말하기를,

“부처가 되는 것도 고된일입니다. 배우는 자가 성인이 되는 공부를 이와 같이 한다면 어찌 이루는 것이 없겠습니까?”

라고 하였다.

암자에는 여섯 개의 고리가 달린 석장(錫杖)이 있었는데 매우 오래된 물건이었다. 정오가 되어 왔던 길로 되돌아갔다. 좁은 바위 계곡을 내려다보니 갑자기 물이 불어나 호수와 같았다. 아득히 상무주암(上無住庵)과 군자사(君子寺)를 바라보면서 가보고 싶었지만 냇물을 건널 수 없었다. 산길을 내려가려니 매우 험난해서 발을 땅에 붙일 수가 없을 정도였다. 그래서 지팡이를 앞으로 내짚으며 미끄러지듯이 내려갔다.

안장을 얹은 말이 산 아래에 기다리고 있었다. 말을 타고 가는데, 겨우 한걸음을 옮기자마자 내가 탄 말만 한쪽 다리를 절룩거려 방아를 내려 찧는 것 같았다. 내가 백욱을 돌아보고 말하기를,

“절뚝거리는 노새를 타고 가는 풍미(風味)는, 시인이 참으로 면할 수 없는 것인가 봅니다.”

라고 하였다.

금대암,金台庵

금대암은 대한불교조계종 제12교구 본사인 해인사의 말사이다. 656년(신라 태종무열왕 3) 행우(行宇)가 창건하였으며, 도선(道詵: 827∼898)이 나한전을 지어 중창한 뒤 나한도량으로 이름이 났다. 1430년(조선 세종 12)에 천태종 판사도대선사(判事都大禪師) 행호(行乎)가 인근 안국사(安國寺)와 함께 중창하여 금대사(金臺寺)라고 하였다. 1489년 김일손이 이곳을 여행하고 남긴 기행문 《유두두록》에 따르면 당시 이 절에는 20여 명의 승려가 수도에 정진하였다고 한다. 1598년 정유재란 때 왜구 500여 명이 몰려와 이곳에 있던 사람들을 모두 죽였다고 하며, 이후의 연혁은 전하지 않는다. 1950년 6.25전쟁 뒤 폐사된 것을 금대암복구기성회가 중건했다.

현재 건물로는 대웅전과 나한전·선원 등이 있고, 유물로는 경상남도 유형문화재 제34호로 지정된 삼층석탑을 비롯하여 동종과 신중탱화 등이 남아 있다. 삼층석탑은 행우가 사찰을 창건할 당시 세운 것이라고 하나, 탑의 조성 수법을 보면 고려말에서 조선초에 조성된 것으로 보인다. 금대암 동종과 신중탱화는 1998년 9월 28일에 각각 경상남도 문화재자료 제268호와 제269호로 지정되었다.

이 중 동종은 1734년(영조 10) 쌍계사에서 제작된 것으로 음통이 약간 훼손되긴 하였으나 상부의 용두가 정교하다. 전형적인 조선 중기 동종으로 높이 59cm, 지름 43cm, 둘레 138cm이다. 신중탱화는 가로 100cm, 세로 105cm로 1785년(정조 9)에 제작된 것이다. 서우와 예우 등이 제작에 참여했다는 기록이 탱화의 명문에 나온다. 한편 금대암 입구에는 높이 40m에 이르는 젓나무가 두 그루 있다. 우리나라에서 가장 수령이 많은 젓나무로 추정되며 행호가 중창할 때 심은 것으로 보인다. 1998년 11월 13일 경상남도 기념물 제212호로 지정되었다.

하산 길에 수령 500년으로 추정되는 소나무

'지리 산행기' 카테고리의 다른 글

영랑대, 하봉, 소년대석굴, 큰조개골 (0) 2022.06.20 향운대 (0) 2022.06.12 칠암자길 & 삼정산 (0) 2022.05.23 묘향대(妙香臺) (0) 2022.05.16 큰대판골, 서산대 (1) 2022.05.09